삼성전자·레노보 등 출시 기대감…외부 스크래치 취약, 셀카 등 유용성도 ‘글쎄’

[한경비즈니스=최형욱 IT 칼럼니스트] 2013년 미국 라스베이거스에서 열린 국제 가전 전시회 ‘CES’에서 삼성디스플레이가 ‘윰(YOUM)’이라고 불리는 플렉서블 디스플레이를 발표한 이후 ‘접이식(폴더블)’ 스마트폰 출시에 대한 기대가 끊이지 않고 있다. 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시될 때마다 폴더블 스마트폰 출시 여부에 관심이 쏠리고 있는 것이다.

2016년 들어 중국의 일부 업체들은 자신들의 기술력을 과시하기 위해 일부 시제품을 공개하기도 했다. 그중 레노보가 ‘레노보 테크 월드’에서 공개한 폴더블 태블릿과 벤더블 스마트폰의 시연은 소비자들이 폴더블 스마트폰의 출시에 대한 기대를 하게 했다.

더욱이 삼성전자의 관련 제품으로 ‘갤럭시 엑스(X)’나 ‘프로젝트 밸리(Valley)’와 같은 구체적인 프로젝트명까지 소문으로 퍼지면서 폴더블 스마트폰은 출시 시기만 기다리고 있을 뿐 모든 준비가 거의 끝났다는 보도도 이어졌다.

실제 2016년 8월 ‘갤럭시 노트7’의 발표에서 고동진 삼성전자 무선 사업부장이 폴더블 스마트폰과 관련해 “올해 하반기냐 내년이냐를 가늠하기 위해 여러 테스트를 하고 있다”고 말하면서 이런 시장의 기대를 더욱 부추겼다.

2017년 4월 미국의 시장조사 기관인 스트래티지애널리틱스(SA)는 기존의 기대보다 비관적인 내용의 보고서를 발표한다. 시장의 기대와 달리 폴더블에 대한 기술 수준은 아직 미성숙 단계이며 소비자들이 실제로 상용화된 제품을 만져볼 수 있는 시기는 2019년은 돼야 할 것이라는 내용이었다.

◆올해 출시는 시기상조?…"기술 미숙"

또 삼성전자에서 2015년부터 준비 중이라고 알려진 프로젝트 벨리 역시 하나의 디스플레이를 접는 폴더블 스마트폰이 아니라 두 개의 스크린을 두고 접었다 펴는 개념의 폴더블이라는 소문이 전해졌다.

이 제품 역시 일반 소비자를 대상으로 한 판매용이 아니라 새로운 타입의 폼 팩터(form factor)를 위한 개발자용으로 소규모만 생산하고 배포할 것이라는 얘기도 나오고 있다.

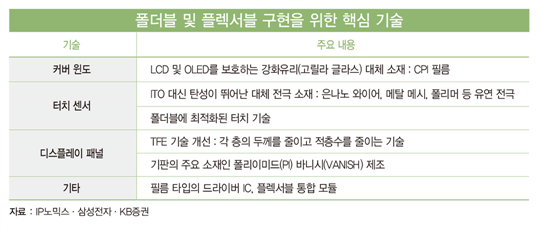

삼성 디스플레이에서 플렉서블 디스플레이를 발표한 지 4년이 지났지만 아직 이렇다 할 만한 제품도 없이 시제품이나 소문만 돌고 있는 이유는 무엇일까. SA에서 얘기한 아직 미성숙한 기술은 과연 무엇이기에 실제 시장에 나오기까지 2년이 더 걸린다는 것일까.

폴더블 스마트폰을 만드는데 고려해야 할 부분 중 디스플레이를 보호하는 전면 커버 글라스의 문제가 있다. 현재 우리가 쓰는 스마트폰은 전부 우리가 보는 디스플레이를 보호하기 위해 강화유리를 사용한다. 이러한 강화 유리는 디스플레이에 가해지는 충격이나 스크래치와 같은 외부의 다양한 문제로부터 디스플레이를 보호한다.

하지만 플렉서블 디스플레이를 사용하기 위해선 이런 강화유리를 사용할 수 없다. 사실 그 대안으로 얇은 필름을 적용하는 방법을 제안하고 있지만 지금까지 나와 있는 플라스틱 필름 중에는 강화유리만큼 외부 스크래치에 강한 경도를 가진 필름은 개발되지 않았다.

과거 스마트폰 이전에 휴대전화를 만들 때 디스플레이의 전면 보호를 위해 아크릴과 같은 플라스틱을 적용했고 경도를 강화하기 위해 별도의 하드 코팅 처리를 했던 것처럼 필름 막을 적용한다면 추가적인 경도를 확보하기 위한 하드 코팅도 필요할 것으로 보인다.

필름과 같은 플라스틱을 적용했을 때 발생하는 또 다른 문제는 굴절률에 따른 선명도의 차이다. 광학용으로 사용되는 엔지니어링 플라스틱을 포함해 아직까지 현재 스마트폰에 적용되고 있는 강화유리보다 굴절률에 따른 선명도 면에서 좋은 결과를 보여주는 제품은 없다.

결국 디스플레이 자체는 접혔다 폈다가 가능하지만 이를 보호할 전면 커버 부분은 아직까지 기술 성숙이 덜 됐다고 할 수 있다. 플라스틱 필름이 가장 현실적인 대안이 될 수 있지만 현재 소비자가 사용하는 스마트폰과 비교할 때 화질이나 내구성 등 여러 측면에서 오히려 퇴보하는 모습을 보여줄 수 있다.

인 폴더블(in-foldable)과 아웃 폴더블(out-foldable)은 말 그대로 디스플레이를 안으로 향하게 접느냐 밖으로 나오게 접느냐의 차이다. 지금까지 특허나 사람들의 폴더블 스마트폰에 대한 기대는 인 폴더블에 맞춰져 있다.

하지만 인 폴더블을 구현하기 위해선 접히는 부분의 곡률 반경이 1R(반지름이 1mm) 이하는 돼야 한다. 사실 1R이라는 곡률 반경을 가진다고 하더라도 디스플레이가 노트를 반으로 접는 것처럼 완전히 밀착되는 형태는 아니다.

완전히 반으로 접히는 게 현실적으로 불가능한 이유는 디스플레이를 반으로 완전히 접는다고 해도 다시 폈을 때 접힌 부분이 원래 모습대로 원상 회복이 될 수 없기 때문이다.

예를 들어 얇은 플라스틱 필름을 반으로 접으면 접힌 부분이 하얗게 변하면서 다시 폈을 때 접히기 전의 모습처럼 돌아오지 않는 걸 볼 수 있다.

현재 상용화된 발광다이오드(OLED) 역시 플라스틱 표면에 인광 물질을 입혀 만들기 때문에 이러한 현상을 막을 수 없다. 결국 현실적인 대안으로 제시되고 있는 것이 인 폴더블 스마트폰이 아닌 아웃 폴더블 스마트폰이다.

이런 콘셉트는 이미 2016년 레노보가 ‘레노보 테크 월드’에서 발표한 것처럼 접힌 화면이 모두 바깥으로 나와 있고 이를 폈을 때 하나의 큰 태블릿처럼 이용할 수 있게 한 것이다. 하지만 아웃 폴더블 역시 문제가 없는 것은 아니다. 접히는 부분이 우는 현상이 발생하기 때문이다.

레노보의 폴더블 시제품에서도 확인할 수 있지만 큰 곡률 반경을 가진 두 개의 부분에 하나의 디스플레이를 바깥쪽에서 감쌌을 때 접합된 두 개의 부분을 제외한 가운데는 펼쳤을 때 디스플레이가 들려 올라오는 현상이 나타난다.

이는 접힌 상태와 펼친 상태의 전체 길이가 변하기 때문에 발생하는 현상으로 접히는 부분의 반경이 크면 클수록 심하게 나타난다.

여기에 인 폴더블과 아웃 폴더블 두 가지 모두에서 발생하는 문제로 제품의 두께가 두꺼워지는 것을 들 수 있다. 최근 애플이나 삼성전자의 플래그십 제품을 보면 제품의 두께가 7~8mm 정도로 굉장히 얇게 출시되고 있다.

하지만 현재의 설계가 그대로 적용된다면 폴더블 제품이 접혔을 때의 두께는 최소 10mm를 넘어설 만큼 굉장히 두꺼워질 것이다.

◆가격만 올라간 플래그십 제품?

또 다른 관점에서 폴더블이 소비자에서 유용성을 얼마나 제공해 줄 수 있는지 물을 수도 있다. 가장 쉬운 예로 사람들이 스마트폰에서 가장 많이 쓰는 기능 중 하나가 카메라다.

카메라의 기능은 사진에서 동영상, 증강현실(AR)을 위한 도구로 진화하고 있다. 전면 카메라 또한 자신을 찍는 ‘셀카’의 중요성이 주목받으면서 점점 사용성과 기능에 대한 관심이 높아지고 있다. 하지만 폴더블은 이러한 카메라 작동을 포기해야 할 수도 있다.

일단 반으로 접혀 있는 상태에서 인 폴더블 제품은 화면을 볼 수 없다. 제품을 펴고 카메라를 열어야 하는 수고스러움이 하나 더 늘게 된다. 아웃 폴더블은 화면을 볼 수 있지만 카메라의 부착 위치에 따라 역시 제품을 펼쳐 찍어야 하는 번거로움이 발생할 수 있다.

폴더블 제품의 화면 크기에 대한 부분도 고민해 봐야 할 요소다. 최근 삼성전자나 애플과 같은 회사의 플래그십 제품들은 5~6인치의 대화면이지만 화면비를 18 대 9로 변경하고 베젤을 줄이는 노력을 단행해 화면은 크지만 한손으로도 쉽게 조작할 수 있는 제품을 내놓고 있다.

이미 휴대하고 다니면서 멀티미디어나 인터넷을 즐기기엔 충분한 크기일 수도 있다. 제품 자체의 두께나 크기도 휴대하고 쉽게 사용하기에 가장 큰 사이즈에 도달한 것처럼 보인다.

이런 상황에서 폴더블 제품이 소비자들에게 지금 제품들이 주지 못하는 혜택과 사용상의 편리성을 충분히 제공하지 못한다면 단지 가격만 올라가는 제품으로 취급받을 수도 있다.

폴더블 제품에 대한 시장의 기대가 커지는 만큼 삼성전자를 비롯한 여러 스마트폰 제조업체로선 제품 출시에 대한 부담을 더 크게 가질 수밖에 없다.

더구나 새로운 형태의 제품을 시장에 내놓고 그 방향을 제시해야 하기 때문에 내부적인 고민과 제품의 완성도를 위한 개발은 더욱 치열할 것이다.

앞서 얘기한 부분들 외에도 훨씬 다양하고 어려운 숙제들이 남아 있고 이를 극복하기 위한 기술 개발 또한 지속적으로 이뤄지고 있다. 당장 올해나 내년에 새로운 제품이 나와 우리를 깜짝 놀라게 하면 좋겠지만 완성도 높은 제품을 기다리는 인내 또한 필요해 보이는 시점이다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지