회장-행장 겸직 1년…주가 관리가 핵심

우리은행 이사회의 지주사 전환 결정에서 주목할 만한 부분은 손 행장의 ‘겸직 기간’이다. 지주사 전환과 함께 2020년 3월 결산 주주총회 때까지만 겸직 체제가 유지되는데, 이후에는 이사회의 결정에 따라 겸직 체제가 유지 또는 회장-행장이 분리된다. 현 손 회장 체제의 연속성이 유지되기 위해서는 향후 1년간 이사회를 만족시킬 수 있는 뚜렷한 성과를 도출해야 한다는 의미다.

우리은행의 경우 여타 경쟁사와 달리 과점주주 체제로 운영되고 있는 만큼, 무엇보다 ‘주가 관리’가 핵심 평가지표가 될 공산이 크다. 새로 출범할 우리금융 역시 기존 과점주주가 추천한 사외이사들을 중심으로 자리가 채워질 것으로 예상된다. 우리은행 경영에 관여하는 과점주주는 IMM PE, 동양생명, 한화생명, 한국투자증권, 키움증권 등 5곳이다.

문제는 2019년 금융 환경이 녹록지 않다는 점이다. 국내 은행들은 부동산 호황기를 타고 최근 1년간 역대 최대 수준의 실적을 기록했다. 하지만 9·13 부동산대책 등 정부의 가계대출 옥죄기가 지속되면서 이자이익의 원천인 대출 자산의 증가세가 주춤해진 상황이다.

기존의 원화 대출 잔액 규모가 워낙 커 실적 악화가 급속히 진행될 가능성은 낮지만, 당장 부동산 경기가 변수로 작용할 수 있다. 부동산 시장이 급격히 꺾여 부실 자산이 급증할 경우 대규모의 대손충당금 적립이 불가피해진다. 결국 실적 방어를 위해서는 자산관리(WM) 부문 등에서의 비이자이익을 늘리는 한편, 공격적인 인수·합병(M&A)을 통해 비은행 부문의 수익 비중을 확대해야 한다.

우리금융은 출범 직후 우리은행 등 6개 자회사와 우리카드, 우리종금증권 등 16개 손자회사를 산하에 두게 되지만, 여전히 우리은행의 수익 비중이 90%를 크게 웃돈다. 이 때문에 손 행장도 회장 임기 중 핵심 과제로 자산 포트폴리오 다변화를 내걸고 있다. 우선 타깃은 자산 건전성 훼손을 최소화할 수 있는 자산운용사와 부동산신탁사지만, 중장기적으로는 옛 우리투자증권의 빈자리를 메울 수 있는 중대형 증권사 및 보험사 인수도 추진한다는 계획이다.

은행의 경우 ‘은행법’상 자기자본의 최대 20%로 출자 제한을 받지만, 지주사는 출자 한도가 사라지고 레버리지를 통해 출자 여력이 대폭 확대된다. 우리은행은 지주사 전환 이후 7조 원 이상의 출자 여력이 발생할 것으로 추정하고 있다. 우리은행 관계자는 “향후 자산 운용, 부동산 신탁, 캐피털 등 수익성에 초점을 둔 사업에 진출함으로써 기업가치 제고에 적극 나설 예정”이라며 “보험, 증권 등 과점주주와의 시너지 확대 방안도 마련해 나갈 것이다”고 강조했다.

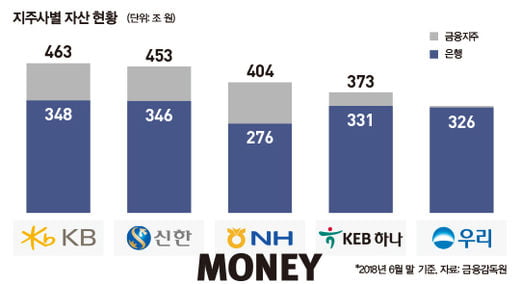

우리은행이 옛 명성 회복을 위한 전략으로 M&A를 내세우고 있는 것은 국내 은행권의 경쟁 구도가 M&A에 의해 좌우돼 왔기 때문이다. 각 금융지주 산하의 최대 계열사인 은행의 경우 자산 규모에서 뚜렷한 격차를 나타내지 못하는 가운데, 핵심 수익원인 이자이익도 부동산 경기와 시중금리에 연동돼 차별성을 갖기 어렵다. 결국 비은행 계열사 확장을 통한 수익 다변화가 리딩뱅크 입지를 판가름하는 핵심 요인으로 작용해 왔다.

최근 1년간 리딩뱅크 자리를 꿰찬 KB금융지주 역시 중대형 증권사인 옛 현대증권과 옛 LIG손해보험을 인수한 것이 기회 요인이 됐고, 직전 10년 가까이 리딩뱅크였던 신한금융지주도 과거 LG카드 인수로 인한 카드부문 수익 확대가 리딩뱅크 입지를 유지하는 밑거름으로 작용했다. 얼마 전 신한금융이 2조 원이 넘는 대규모 자금을 투입해 오렌지생명(옛 ING생명)을 인수한 것도 리딩뱅크 재탈환을 위한 포석이다.

이처럼 KB금융과 신한금융의 엎치락뒤치락 하는 1위 싸움이 계속되는 가운데 2019년 새롭게 나올 매물들의 인수 향방이 리딩뱅크 경쟁의 기폭제로 작용할 수 있다. 당장 매물로 나온 금융사는 롯데그룹 계열인 롯데카드와 롯데손해보험이다. 특히 롯데카드의 경우 은행계 카드사와 고객군이 크게 겹치지 않는 데다, 주로 롯데 유통 계열사를 이용하는 유효 고객이라는 점에서 시장점유율 확대에 큰 보탬이 될 수 있다.

롯데카드의 시장점유율은 약 7%로 우리카드와 비슷한 수준이며, KB카드(16%)의 절반가량으로 추정되고 있다. 우리카드가 롯데카드를 인수하면 업계 3위인 KB카드와 어깨를 나란히 하게 되며, KB카드가 롯데카드를 품에 안으면 신한카드(21%)를 따돌리고 업계 1위로 올라설 수 있게 된다.

금융지주 외에도 국내 최대 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스와 부산·경남 지역이 주요 영업 기반인 BNK금융지주도 잠재적 인수 후보로 꼽힌다. BNK금융의 경우 최근 수년간 수도권 진출을 적극 추진해 온 데다 롯데를 2대 주주(지분 11%)로 둔 특수 관계로 엮여 있다는 점에서 유력 후보로 점치는 시각도 있다. 우리은행의 지주사 해체 이후 ‘금융지주 4강’ 체제에 이름을 올렸던 농협금융지주 역시 자산 증대를 통한 존재감 확립이 필요한 시점이다.

일단 롯데 측은 롯데카드와 롯데손해보험 패키지 가격의 희망가를 2조 원 안팎으로 제시하고 있지만, 시장 추정가는 1조 원 초중반대에 형성돼 있는 것으로 알려진다. 가격을 둘러싼 치열한 눈치 싸움이 예상되는 대목이다. 정부의 수수료 인하 정책에 기인한 악화일로의 카드 업황이 변수로 작용할 수 있다는 관측도 제기되지만, 대규모 마케팅과 장기 무이자할부 등의 혜택 축소를 통해 이익 정상화가 가능하다는 시각에 무게가 실린다.

금융권은 롯데 외에도 대기업 계열 금융사의 매각 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 롯데카드가 매물로 나온 배경은 일반 지주사가 금융사를 소유할 수 없도록 하는 ‘금산분리’ 원칙 때문인데, 일부 증권사 역시 지배구조 개편 및 자본확충 과정에서 매각이 전격적으로 이뤄질 수 있다는 관측에서다. 만약 이들 증권사가 실제 매물로 나올 경우 우리은행 외에도 증권 부문이 약한 하나금융과 신한금융도 인수전 ‘다크호스’로 등장할 수 있다.

[본 기사는 한경머니 제 164호(2019년 01월) 기사입니다.]

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지