‘영원한 청년’ 노익상의 히말라야 피크-41 신루트 개척기 ③

등정대는 7일간의 고투 끝에 드디어 정상에 올랐다. 이로써 신루트 개척에 나선 지 40일 만에 그들은 꿈을 이뤘다. 꿈은 꾸는 자의 몫이다. 꿈을 꾸는 자격이 따로 있는 것은 아니기 때문이다. 나이가 많고 적음을 떠나, 남녀 성별의 구별을 떠나, 꿈을 꾸고 도전하는 자가 바로 청춘이다. <편집자 주>

“가급적 빨리 오라고 해.”

“네, 8시쯤 이곳에 헬기가 온답니다.”

“더 빨리, 최대한 빨리 오라고 해.”

8시? 아니 8시 반이 넘었는데 헬기가 안 보인다. 소리도 안 들린다.

“파상, 어떻게 된 거야? 지금 헬기 어디 있어?”

“아, 다시 전화할게요.”

“곧 온답니다.”

“곧이 언제야? 지금 어디 있나 확인해봐. 몇 시에 온다고 하지 말고, 지금 헬기의 위치를 보고해.”

헬기는 루쿠라공항에서 기름을 넣고 있다고 한다. 아니, 8시에 온다고 한 헬기가 지금 10시가 다 됐는데, 인제야 기름을 넣고 있다고? 우라질. 시간을 안 지켜. 짜증, 불안, 울화가 치밀었다.

10시 반이 돼서 헬기가 왔다. 조종사에게 능선을 가리키면서 그들이 등반하고 있을 법한 장소를 알려주었다.

“사람은 3명이다. 대장은 공수부대 출신이라 당신과 수신호를 할 줄 알 것이다. 도움을 요청하지 않으면 그냥 내려와라. 구조하고자 그 어떤 것도 해서는 안 된다. 만약 구조를 요청하면 그때 구조해라.”

“내려오는 것을 보면 괜찮다는 것이지?”

최 대원이 환하게 웃는 모습으로 헬기에서 내린다.

“올라가고 있어요. 손을 막 흔들더라고요. 그런데 반대쪽 능선도 여기처럼 칼날입니다. 거의 직벽이에요.”

한시름을 놓았다. 나중에 공격조에게 들은 이야기는 이렇다.

베이스에서 보낸 헬기인 줄은 꿈에도 생각하지 않았으리라. 아무 말도 안 했다. 괜히 쓸데없이 헬기를 보내 돈만 축냈다는 핀잔을 받을까 봐.

하여튼 한시름을 놓았다. 최 대원이 하루만 더 기다려보자고 했었다. 지금 와서 보니 그의 말이 맞은 것 같다. 에라, 헬기 값은 서울에 가서 내가 카트만두로 보내자. 아무 말도 하지 말고. 그래도 마음이 편하니 얼마나 좋은가.

그들의 안전을 확인하고 나니, 마음이 놓였다. 나는 저녁 8시 조금 넘어 잠이 들었다가 새벽 3시쯤 깼다. 많이 잤다. 저녁 먹고 나면 잠자는 것 이외에 할 일이 없다. 휴대전화를 꺼내 서울에서 다운로드 받아 간 공짜 바둑 게임을 열고 두세 판 둔다. 상대가 안 된다. 너무 약하다. 기계가 5점을 놓고 두는데도 가끔 너무 엉뚱한 수를 두어 버려서 재미가 없다. 밖으로 나갔다. 그날 밤, 하현달이 피크-41을 밝게 비추고 있었다. 오늘 밤도 공격조는 직벽 속의 얼음 구덩이에 간신히 엉덩이만 걸치고, 몸과 배낭을 얼음에 박은 스크루(screw)에 매달고 강풍 속에서 잠시 눈을 부치고 있으리라.

주로 떡국 같은 것을. 나는 늘 식량을 맡았기 때문에 음식은 내가 했다. 4명이 한 텐트를 썼으니 좁았다. 까딱 잘못하면 떡국을 바닥에 쏟아 버린다. 친구 3명을 침낭 안에서 꼼짝 못하게 하고, 침낭 사이의 좁은 공간에서 조심스럽게 떡국을 끓여 맛있게 먹던 생각이 난다. 훈훈한 수증기가 텐트 안을 도는 모습을 보면서 추위도 잠시 잊어버리곤 했다. 지금도 서울에서 한 달에 한두 번씩 만나는 그들이 생각난다.

다음 날 10월 25일, 베이스캠프에는 하루 종일 돌풍이 불었다. 저녁 무렵 무전기에서 구 대장이 한동익 대원과 서로 교신하는 소리가 들린다. 후다닥 무전기를 귀에 대었다.

“동익아, 좀 서둘러라. 해 떨어지기 전에 올라가야 해.”

“네, 올라가고 있어요.”

어찌나 반가운지. 베이스에서는 그냥 듣고만 있다. 돌풍 속에서도 침착하게 등반하는 것으로 짐작된다. 그들은 안전하다. 그것으로 충분하다.

10월 26일, 등반 11일째. 아침 10시 반경, 망원경을 보던 텐징이 외쳤다.

“할아버지, 저기 봐요. 빨간색이 먼저 오르고 있어요. 그 뒤에 파란색이 보여요.”

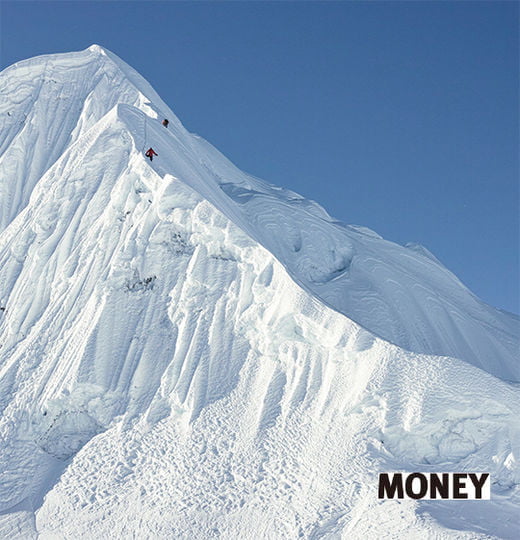

나도 망원경에 눈을 갔다 댔다. 그냥 까만 점 두 개가 보일 뿐이다. 구은수, 유학재, 한동익이 피크-41 전위봉(정상 못 미쳐 있는 봉우리, ‘북봉’)에 거의 다 올랐다.

‘저기를 저렇게 오르고 있구나!’

이제 서울산악조난구조대는 의무를 다한 것 같다. 전위봉도 정상이다. 더구나 신루트를 개척하고 오른 또 하나의 정상이다. 그들은 이미 식량과 연료가 바닥났을 것이다. 먹을 것도 물도 없다. 무전기로 축하한다는 말과 이제 그만 내려오라는 말을 외치고 싶었다. 거기도 정상이다. 피크-41 북봉이라고 이름을 붙이면 된다.

저녁에 구 대장이 무전기로 나를 찾았다. ‘저기까지 갔으면 의무를 다한 것이다. 이제 내려오라고 해야지. 단장으로서의 명령이 아니다. 친구로서, 선배로서 간절하게 부탁할 뿐이라고 말을 해야지’ 하는 마음으로 무전을 받았다.

“내일 정상에 다녀오고자 합니다.”

이게 무슨 소리야. 베이스에서 보니 북봉에서 정상은 적어도 이틀 아니면 삼일은 걸릴 것 같은데.

“여기서 보니까 학재 형과 둘이 맨몸으로 하루 꼬박 걸리면 정상에 갔다 올 수 있을 것 같습니다.”

“연료는? 식량은?”

“조금 있습니다.”

10월 27일. 등반 12일째. 새벽 4시에 오줌을 더 이상 참을 수 없어서 깼다. 추울까? 오늘은 등반조가 정상에 가는 날이다. 우모복 아래와 위를 껴입고 밖으로 나왔다. 깜짝 놀랐다. 북동쪽에 북두칠성이 나타난 것이다. 3일 전만 해도 북극성만 보이고 북두칠성은 없었는데. ‘아, 여기가 남쪽인 네팔이라서 북두칠성이 없는 것이 아니고, 저게 도는 거구나.’

확연하게 나타난 북두칠성이 반가웠다. 새벽인데도 별로 춥지 않다. 새벽에는 바람도 없다. 희미하게 보이는 베이스의 풀들이 고맙다. 소변을 보고, 헤드램프를 끄고, 새벽하늘을 보았다. 볼수록 별들이 더 많이 나타난다. 한참을 보면 하늘이 별들로 꽉 찬다.

아침 7시 조금 넘어 망원경에 붙어 있던 텐징이 또 소리를 지른다.

“할아버지! 여기 봐요. 정상에 오르고 있어요.”

“뭐, 뭐라고? 벌써 정상이야?”

최지원, 김정도도 달려 왔다. 그들은 북봉과 정상 사이의 중간 봉우리를 오르고 있었다.

‘벌써 저기까지? 두세 시간 동안?’

8시 45분, 무전기에서 구 대장의 목소리가 들린다.

“정상입니다.”

곧이어 유학재 위원의 소리도 들린다.

“구은수, 유학재, 수고했다. 의무를 다했구나. 서울산악조난구조대, 축하한다. 헌신적인 노력을 해준 한동익, 고맙다.”

내가 고집을 피워 루크라로 내려가는 것은 헬기를 이용하기로 했다. 7일 동안 걸어온 길을 단 1시간에 내려가는 것이다. 속으로는 카트만두까지 곧장 헬기로 가자는 속셈이었다. 세계 최초, 피크-41에 신루트를 개척하고 정상에 올랐다. 이에 비하면 헬기 비용은 아무것도 아니다. 그리고 실은, 카트만두 하얏트호텔의 수영장이 너무 그리웠다. 푹 담그자. 그 파란 물속에 몸을 넣자.

카트만두 하얏트호텔 방에서 샤워를 하고 트윈 베드에 누웠다. 시내에 맡겨 놓았던 속옷과 바지가 오지 않아서 석양 햇볕에 그냥 벌거벗고 있다. 거울을 보았다. 처음 보는 얼굴이다.

“많이 안 탔네! 한 달 동안, 카트만두에서의 샤워와 휴식이 꿈이었는데, 그 꿈이 이루어지고 나니까 별것 아니네. 꿈이란 그런 건가 봐. 그래, 꿈은 그 희망은 그 기다림은 그것이 이루어진 다음에 보면 별것이 아니다. 기다리는 과정, 그 자체가 더 값진 것이었는지도 모른다. 등정한 대원들, 구은수, 유학재, 한동익도 축하하고 베이스에서 초조하게 기다렸던 최지원, 김정도, 노익상도 좋은 한 달의 삶을 산 것을 축하한다. 다 고맙다. 모두에게 고맙다.”

노익상 한국리서치 회장·서울산악조난구조대 자문위원장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지