[한경 머니 = 김윤섭 한국미술경영연구소장·미술사 박사]

이정걸 작가의 최근 작품은 모두 단색(單色)이다. 의도적으로 온갖 색을 배제한 느낌마저 든다. 비워냄을 통해 미학적 담론을 담으려는 노력은 마치 하이데거에게 존재론을 되묻는 흥미로운 시도로 다가온다.

이정걸 작가의 최근 작품은 모두 단색(單色)이다. 화면 전체가 주로 흰색으로만 구성돼 있다. 불과 몇 년 전만 해도 누구보다 화려한 색채의 하모니를 자유자재로 구사했었다. 그러다 보니 신작들의 느낌은 아직 진행형이거나 특단의 결심으로 온갖 색을 의도적으로 배제한 것으로 보인다.

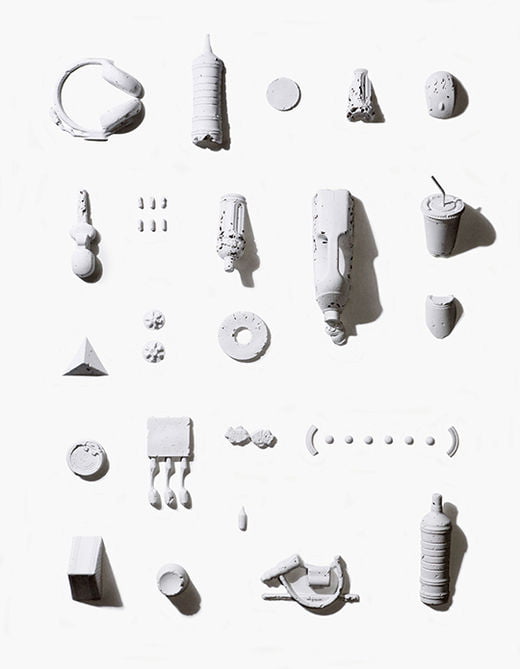

물론 후자의 경우로, 일체의 색을 걷어내고 한 가지 색만을 의도적으로 선택한 것이다. 또 하나 눈길을 끄는 요소는 다양한 오브제를 활용해 입체적인 면모를 강조한 점이다. 그렇다고 화면에 무작정 뭔가를 붙인 것은 아니다. 오히려 그 기물들이 화면에서 스스로 솟아났다거나 적당히 잠긴 상태를 유지하고 있는 형상이다. 굳이 표현하자면 이 작가의 최근 신작들은 ‘단색조 부조회화(浮彫繪畵)’ 정도 될 것이다. 이 작가는 단색으로 무엇을 말하고 있을까?

극사실 기법과 색채 향연의 시작점에 돌아가다

이 작가가 일관되게 탐구해 온 것은 ‘존재’에 대한 의문이다. 아마도 ‘나는 누구인가’, ‘있고 없음의 차이는 무엇인가’ 등에 대한 의문은 인간이 생각하기 시작하면서 생겨난 화두일 것이다. 그 역시 예술가의 길을 선택한 순간부터 운명처럼 ‘존재의 의미’를 좇고 있다.

특히 2015~2016년 이후에 이르러선 ‘비워냄’을 통해 본인의 미학적 담론을 정리한다. 그런데 왜 하필이면 색채를 없앤 걸일까? 그의 작품에 조금이라도 관심을 기울인 사람이라면 누구나 갸우뚱 할 것이다. 이미 그는 색채의 연금술에 능수능란했기 때문이다.

현재의 작품을 제대로 이해하기 위해선 단색이 주조를 이루게 되기까지의 변화 과정을 들여다볼 필요가 있다. 1993년부터 2000년 초반까지 녹슨 못, 노끈 혹은 나무판자의 파편을 중심으로 한 <표현> 시리즈, 2007~2009년 무렵은 좀 더 극사실적인 기법을 활용해 비구상적인 화면을 재구성한 <기억 속에서>라는 제목의 작품들이었다.

그러다가 2010~2012년을 전후해 <소멸 이미지> 시리즈를 선보인다. 이 시기 이후엔 파편화된 색채의 퍼즐 조각과 컴퓨터 프린트 기법을 혼용한 제작 방식으로 형상의 소멸 과정을 시각화한다. 2012년부턴 ‘시간의 층이나 얇은 조각’이란 뜻을 지닌 <타임 슬라이스(Time Slice)> 시리즈가 병행된다. 2012~2015년 중반 이후까진 <타임 슬라이스> 시리즈가 찬란한 색으로 구현한 ‘생성과 소멸’의 상반된 두 의미가 한 몸처럼 녹아든 작품 세계를 완성한다. 2016~2017년은 일명 <껍데기> 시리즈를 선보이고 있다.

언제나 작품에 나타나는 갖가지 형상들은 이 작가에게 그리 중요치 않다. 마치 소멸해 가는 흔적들에 잠든 작은 생명의 불씨를 되살리듯, 소멸의 흔적에서 새로운 생명의 존재감을 발견하는 과정일 뿐이다. 아날로그 기법과 디지털 기기의 첨단기술을 함께 활용했는가 하면, 지금은 손의 섬세한 맛까지 새롭게 되살렸다.

비록 사물의 일정 부분을 떠내는 조소의 제작 기법을 사용했지만, 그는 여전히 ‘세밀한 색조 미학의 극적 효과’를 보여준다. 단지 지금은 화려한 색옷을 벗고, 색이 처음 시작되는 ‘날것 그대로’의 출발선에 섰을 뿐이다.

최근 단색조 작품의 조짐은 이미 지난 시즌에서도 짐작할 수 있었다. 화려한 색채들의 향연 속에서 유독 눈길을 끄는 것은 노란색 면의 미니멀 작품들이었다. 돌이켜보면, 이 작품이야말로 그가 표현하고 싶은 가장 구체적인 의지가 함축된 사례가 아니었나 싶다. 우연히 발견한 아주 오래된 천막의 헤진 부분을 ‘그대로’ 활용한 것이다.

온갖 세월의 무게와 풍파를 이겨낸 소재들을 통해 그는 지난 25년 넘게 무엇을 말해 오고 있는가? 극사실 기법, 화려한 색채 향연, 회화와 조각의 경계…. 이러한 시각적인 부분들은 결코 그가 좇는 것이 아닐뿐더러 그를 만족시키지도 못한다. 단지 ‘존재함’의 다양한 얼굴들을 발견할 뿐이다.

노자의 무위자연에서 하이데거의 존재론까지

이 작가의 ‘부조회화’ 작품들은 평면과 입체적인 효과를 동시에 보여준다. 하지만 한 가지 색으로만 표현됐기 때문에 빛이 없으면 아무런 존재감을 느낄 수가 없다. 그렇게 보면 그는 이 작품들로써 우리에게 가장 근원적인 물음을 건네고 있는 듯하다. 과연 ‘있고 없음의 차이’는 무엇일까?

빛이 없어서 형체를 구분할 수 없다면 그것은 없는 것인가? 빛으로 인해 볼 수 있다고 그것 본연의 실체를 안다고 할 수 있을 것인가? 이런 근원적인 존재감에 대한 의문을 (쓸모가 없어져 버려진) 사물의 ‘껍데기’를 활용한 작품으로 되묻고 있다는 점이 더욱 아이러니하고 흥미롭다.

이 작가가 줄곧 관심을 가져온 ‘생성과 소멸’의 이야기는 현대인에게도 적잖은 메시지를 전한다. 특히 유럽을 중심으로 한 난민문제나 국제적 이슈로 자리 잡은 환경문제도 그의 작품 주제와 서로 통할 만하다.

마치 ‘쓸모없이 버려진 것’을 수집해 새로운 생명의 기운을 불어넣는 과정은 ‘국제미아로 방치된 난민’을 받아들여 서로 위로하고 상생하려는 노력에 비유할 만하겠다. 인류의 미래를 위협하는 거시적인 환경문제나 국제무대의 난민문제 등 이 작가가 지향하는 ‘상생을 위한 선순환’의 연장선에 맞닿아 있다.

온갖 색을 버린 지금에야 이 작가의 작품관이 비로소 한 덩어리로 정리되기 시작했다. 평면회화 기법에서 조소적 캐스팅 기법을 활용한 지금의 부조회화까지 그동안 일관되게 ‘생성과 소멸’이란 주제의 탐구 과정을 다양한 표현 기법으로 보여줬다. 하지만 궁극적으로 그가 좇은 것은 현란한 시각적 요소가 아니었다. 그저 ‘있음과 없음에 대한 근원적 물음’이었다. 그런 면에서 불교의 ‘색즉시공 공즉시색 (色卽示空 空卽示色)’의 개념으로도 이해된다. 또한 중국 고대 사상가인 노자(老子)의 무위자연(無爲自然)도 연상시킬 것이다.

한편으론 있고 없고의 존재감이나 생성과 소멸의 가치는 인간으로서 ‘살아 있음’으로 의미를 지닌다. 또 살아 있기 때문에 죽음에 대해 반추하고, 공존할 수밖에 없는 ‘생성과 소멸의 공동운명체’ 개념을 받아들이게 된다. 특히 이 작가의 최근 단색조 작품들은 이러한 ‘실존적 존재의 의미’를 표상하고 있다. 그런 측면에선 그의 최근 <껍데기> 시리즈는 독일의 실존주의 철학자 마르틴 하이데거(Martin Heidegger)의 ‘존재론’과도 무척 통할 것으로 기대된다.

하이데거가 저술한 100여 권에 가까운 책을 관통하는 메시지는 지난 2500년 동안 서양 철학의 ‘존재와 존재자’에 관한 문제적 오류에 대한 비판적 고찰이란 의견도 있다. 그토록 한평생 ‘존재의 진정한 의미’를 좇던 하이데거 역시 말년엔 일본에서 온 유학생들과 함께 노자의 <도덕경> 번역을 시도했다고 한다. 비록 완성하지는 못했지만, 이런 일련의 과정은 ‘하이데거의 존재 탐구의 목적과 동양적 깨달음이 궁극적으론 하나의 창문으로 통한 것은 아니었을까’ 하는 짐작을 하게 된다.

단어로는 쉬우나 ‘존재’라는 개념 자체가 너무나 추상적이어서, 하이데거도 그것을 설명하기 위해서 ‘존재’라는 말이 들어가는 복합어를 무려 100여 개나 만들었다고 한다. 1927년 하이데거가 38세에 펴낸 것이 그 유명한 <존재와 시간>이다. 하지만 이 책은 전문 학자들조차 고개를 내저을 정도로 매우 어려운 책으로 정평이 나 있으며, 독일인들조차 “이 책의 독일어 번역본은 언제 나오나”라는 농담을 할 정도라고 한다.

다만 하이데거의 설명은 ‘존재/존재자’의 구분을, 존재자는 눈에 보이지만 존재는 보이지 않는다고 했다. 존재하는 것은 아이도 쉽게 구분하지만, 존재는 눈과 귀나 손으로 규정할 수 없다는 것이다.

바로 이런 점에서 이 작가의 최근 작품이 돋보인다. 최대한 심플한 단색조로 평면과 공존하는 입체 형상들은 빛이라는 ‘제3의 작용’에 의해 비로소 존재감을 드러내는 방식이다. 눈으로 확인하는 과정보다 빛에 의한 순간적인 인식에 초점을 맞췄다.

그 빛은 깨달음이며 통찰이다. 버려진 하찮은 기물을 오브제로 선택한 이유도 ‘현학적 발견’을 중요하게 여기기 때문일 것이다. 그는 그 ‘껍데기’로 하이데거에게 “과연 존재가 우리에게 어떤 의미가 있나”를 되묻고 있는 것은 아닐까.

김윤섭 소장은…

미술평론가로서 명지대 대학원 미술사 박사과정을 졸업했다. 현재 국립현대미술관 및 서울시립미술관 작품가격 평가위원, (사)한국미술시가감정협회 전문위원, 대한적십자사 문화나눔프로젝트 아트디렉터, 교보문고 교보아트스페이스 기획위원, 숙명여대·세종대 겸임교수, 2017 서울국제조각페스타 전시감독, 한국미술경영연구소장 등으로 활동 중이다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지