19세기에서 20세기로 넘어가는 시기 러시아를 대표하는 세 명의 음악가인 표트르 차이콥스키와 니콜라이 림스키코르사코프, 이고르 스트라빈스키가 모두 탈린을 사랑한 것은 그들이 모두 상트페테르부르크 출신이기 때문일지도 모른다. ‘러시아의 유럽으로 난 창’이라는 상트페테르부르크는 제정 러시아가 유럽 본토로의 진출을 꿈꾸던 교두보이자, 유럽 문화를 흡수하는 출입구다. 상트페테르부르크에서 탈린까지는 약 360km. 자동차로 5시간이 채 안 되는 거리다.

차이콥스키는 상트페테르부르크가 아닌 보트킨스크에서 태어났지만 부모와 함께 여덟 살 때 상트페테르부르크로 이주해 20대 중반까지 상트페테르부르크에서 살았다. 또한 말년을 상트페테르부르크에서 보냈다. 그런 차이콥스키가 처음 탈린에 간 것은 1877년 이혼 후 노이로제와 자살 기도 등으로 심신이 피폐했을 때다. 차이콥스키는 그가 선망하던 서유럽으로의 도피를 꿈꾸며 탈린에서 한동안 시간을 보냈다. 그때 그가 가장 자주 찾았던 곳이 탈린 구시가의 가장 높은 곳 톰페아 언덕에 있는 코투오차 전망대(Kohtuotsa vaateplatvorm).

14세기를 박제한 중세 도시

탈린의 역사는 1219년으로 거슬러 올라간다. 덴마크 왕 발데마르 2세가 에스토니아인들이 세운 자그마한 성채를 확장해서 건설했다. ‘탈린’이라는 말 자체가 에스토니아어로 ‘덴마크인들의 도시’라는 뜻이다. 1346년 덴마크 왕이 튜튼 기사단에게 탈린을 팔면서 구도시가 건설됐다. 그러니 지금 이 도시의 모습은 14세기를 그대로 박제해 놓은 것이라는 얘기. 그 후 이 도시는 한자동맹의 중심지가 됐다.

시청사탑에서 내려다본 광장의 모습은, 광장에 서서 본 것과는 조금 더 다르다. 광장을 둘러싼 아름다운 건물들은 마치 팔을 벌려 늘어선 고운 옷 차려입은 소녀들 같다. 파란 하늘과 맞닿은 광장의 그 건물들 안쪽으로는 늘 장이 선다. 탈린을 대표하는 온갖 공예품을 비롯해 먹을 것과 만질 것들이 즐비하다. 매년 12월이면 이곳에 유럽에서 가장 아름답다는 찬사를 받는 크리스마스 마켓이 들어선다. 규모 면에서는 유럽 3대 크리스마스 마켓으로 불리는 오스트리아 빈, 프랑스 스트라스부르, 독일 뉘른베르크의 그것보다는 훨씬 작지만, 유럽 사람들이 가장 사랑하는 아름다움을 지녔다.

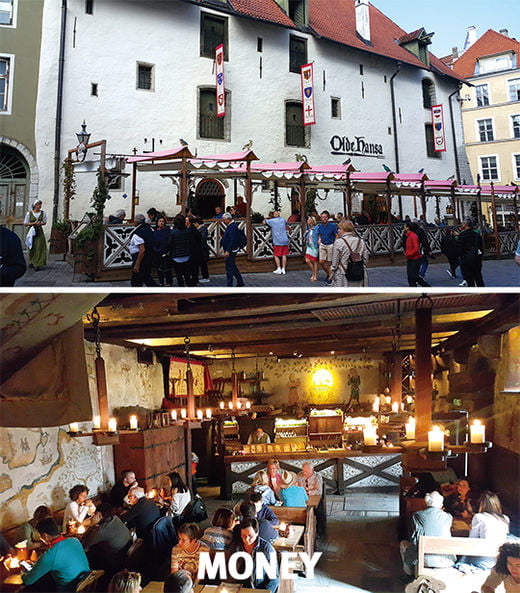

시청 바로 옆에 있는 식당 올데 안자(Olde Hansa)와 페퍼삭(Peppersack) 등은 14세기 중세의 정취를 그대로 느낄 수 있는 곳이다. 모든 직원들에게 계급대로 중세의 의상을 입히고, 가구며 식기까지도 모두 당시의 모습 그대로다. 음식도 일상적으로 먹기는 어려운 사슴 고기, 멧돼지 고기며 곰 고기까지 그때의 그것들이다. 다분히 상업적인 장치임을 감안하더라도 중세의 느낌을 충분히 받을 수 있는 기회인 것은 분명하다.

“바다에서 본 탈린은 세상에서 가장 평안해 보이지만, 그러면서도 정열적으로 핀 붉은 장미 같았어. 거리에는 늘 음악 소리가 들렸고, 그 음악 소리에 사람들의 표정은 평온하지만 뜨거워 보였거든. 그런 탈린을 보고 있으면 격한 피아노 선율이 생각나곤 하지.”

림스키코르사코프가 바라보는 방향에서 가장 높은 곳에서 솟아오른 돔 교회는 ‘탈린의 윗동네’인 톰페아 지역의 보석이다. 검은 종탑 마루 아래로 새하얗게 빛나는 종탑, 그리고 그 아래 빨갛게 익은 사과 빛의 지붕은 유럽에서 흔히 볼 수 없는 교회의 모습이다. 이 교회는 탈린 구시가의 역사와 함께 한다. 1219년 덴마크인들이 처음 탈린을 건설했을 때 세워진 것이다. 목조 건물인 이 교회는 에스토니아 전체에서 가장 오래된 교회다.

차이콥스키가 즐겨 봤던 것과는 정반대 방향에서의 림스키코르사코프의 눈길은 사실 에스토니아와 탈린의 벅찬 역사가 배어 있는 배경이다. 에스토니아는 제 나라의 역사를 지니고 산 세월이 길지 않다. 슬라브인과 게르만족 사이에서 근근이 살아가던 에스토니아인들은 17세기 30년 전쟁의 결과물로 스웨덴에 속하게 된다. 그러다가 1721년 북방전쟁 후 이번에는 러시아 땅이 된다. 러시아 황제 치하의 세월은 무려 200여 년. 러시아 혁명 후 1918년 에스토니아공화국으로 간신히 독립하지만 그것도 잠시, 제2차 세계대전 때는 독일의 지배를, 전후에는 다시 구소련의 지배를 받는다.

1989년 8월 23일, 이웃 라트비아와 리투아니아까지 약 200만 명의 민중들이 탈린과 라트비아의 리가, 그리고 리투아니아의 빌뉘우스를 잇는 장장 580km의 인간 사슬을 만들어 구소련에 저항한다. 2년 뒤 구소련이 붕괴하면서 에스토니아는 마침내 완전한 독립국가가 된 것이다.

독립을 향한 갈망이 주는 특별한 감흥

그런 역사의 소용돌이를 뚫고 선 탈린의 진짜 매력은 길에 있다. 성채의 한쪽 문인 비루 문(Viru Väravad)에서 이어진 비루(Viru) 거리며, 항구 쪽에서 들어와 ‘뚱뚱한 마르가레타 성탑(Suur Rannavärav ja Paks Margareeta)’에서 구시가로 이어지는 피크(Pikk) 거리, 코투오차 전망대 바로 아래 피크 얄리(Pikk jalg) 거리를 비롯한 구시가를 실핏줄처럼 잇고 있는 크고 작은 골목들은 탈린을 가장 중세답게 느끼게 해준다.

차이콥스키와 림스키코르사코프와 함께 상트페테르부르크에서 나고 자란 스트라빈스키는 1905년 사촌 동생인 예카테리나 노센코와 결혼한 후 탈린으로 신혼여행을 왔다. 오랫동안 사랑했던 두 사람이지만, 사촌 간의 결혼을 좋은 눈으로 봐주지 않던 당시 분위기 때문에 두 사람의 결혼은 축복보다는 눈 흘김이 더 많았다.

결혼을 하고도 울적해 하는 노센코를 위로하기 위해 스트라빈스키는 이 길들을 자주 걸었다. 거친 돌길이지만 그들에게 살아가야 할 이유들을 줬는지 모른다. 나중에 스트라빈스키가 미국에서 가진 몇몇 인터뷰에는 탈린의 알렉산드르 네프스키 교회(Aleksander Nevski katedraal)와 홀리 고스트 교회(Püha Vaimu kogudus)가 언급된다.

피지배의 세찬 역사 속에서 독립의 뜨거운 갈망을 경험한 곳에는 특별한 감흥이 있다. 아마도 우리 역사와 닮은 구석이 있어서일 것이다. 인간 사슬이 이어지기 1년 전 탈린에서는 또 다른 사건이 있었다. 30만 명의 시민들이 모여 구소련이 금지했던 에스토니아의 민요를 부른 것이다. 구소련은 탄압했고, 이듬해 결국 인간 사슬이 만들어졌던 것이다.

상트페테르부르크 출신 러시아의 거장 음악가들이 사랑했고, 노래로 독립운동을 시작한 도시. 그 중세의 건물들 사이사이로, 그리고 거친 돌바닥을 타고 온 도시를 휘감는 노랫소리가 들리는 도시. 차이콥스키가, 림스키코르사코프가, 그리고 스트라빈스키가 걸었을, 머물렀을, 또 삶의 고통과 전환과 행복의 순간에 바라봤을 그 도시는 여전히 중세를 그대로 박제해 놓은 듯 지금도 새로운 숨결을 뿜어내고 있다.

[본 기사는 한경머니 제 162호(2018년 11월) 기사입니다.]

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지