무대 위 피아노의 배치가 이상하다. 무대에 오른 비르투오소(virtuoso: 현란한 기교를 지닌 테크니션 연주자를 일컫는 말)는 청중들에게 등을 돌리지 않고 옆으로 앉는다. 늘 피아니스트의 등을 보면서 연주를 듣던 청중들은 흠씬 놀란다. 긴 머리카락에 날이 선 콧등을 지닌 잘 생긴 비르투오소는 오른편에 위치한 객석을 한 번 힐끗 쳐다보고는 이윽고 피아노 건반 위에 길고 가느다란 손가락을 살포시 얹는다. 한 10여 초? 피아노 건반을 뚫어져라 응시하던 비르투오소가 이내 그 길고 가느다란 손가락을 움직이자 비르투오소의 옆얼굴을 보며 의아해하던 청중들은 신비한 선율에 이끌려 무아지경으로 빠져든다.

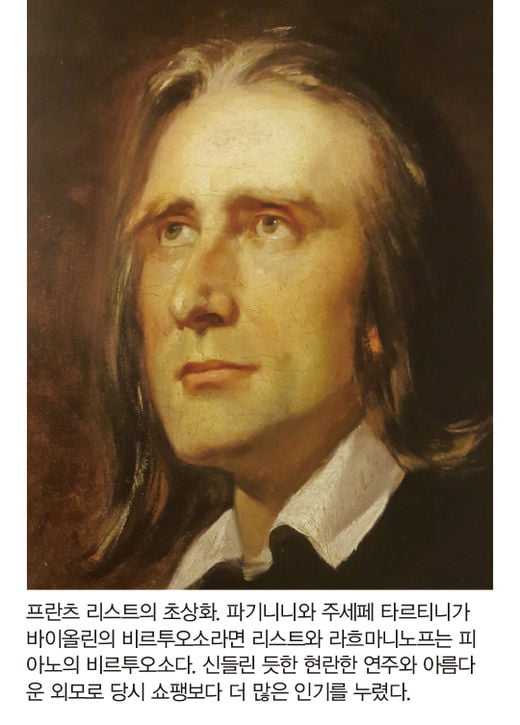

하지만 청중들을 압도하는 것은 단지 선율뿐이 아니었다. 이 잘생긴 비르투오소가 마치 손가락으로 발레를 하듯 부드럽게 건반을 애무하다가도 폭풍이 치듯 격정적으로 두드리더니 긴 머리카락을 출렁이며 고개를 뒤로 강하게 젖히면 청중들은 숨이 멎는다. 박수를 치는 것조차 잊었다. 그저 연주를 마친 비르투오소의 옆모습을 넋 놓고 쳐다볼 뿐이다. 피아니스트가 의자에 앉은 채 객석을 향해 몸을 살짝 틀고 살짝 미소를 짓는다. 그리고 천천히 일어나 객석을 향해 두 팔을 조금 벌리고 허리를 약간 숙여 인사를 하면 그제야 청중들은 우레와 같은 박수를 보낸다. 태어나서 생전 처음 보는 광경에 청중들은 완전히 정신을 놓았던 것이다. 파가니니, 라흐마니노프와 더불어 가장 위대한 비르투오소로 불리는 프란츠 리스트(Franz Liszt. 1811~1886년). 누구도 부인하지 않는 광기의 비르투오소인 리스트가 선보인 것은 이제까지의 피아노 독주와는 전혀 다른 것이었다.

조금의 망설임도 없이 달려가는 곳은 부다페스트의 페스트 지구에 있는 리스트 기념관(Liszt Ferenc Emlékmúzeum)이다. 헝가리는 한국처럼 성이 먼저 오고 이름이 뒤에 온다. 일반적으로 프란츠 리스트로 알려졌지만, 헝가리어인 마자르어로 리스트의 이름을 표기할 때는 리스트 페렌츠다. 지도라도 꼼꼼히 보지 않으면 찾기 어렵다. 영웅 광장 부근 큰길가에 놓인 건물이지만 리스트의 기념관이라고 눈치챌 만한 것도 없다. 하지만 문을 열고 실내로 들어서면 어디선가 낮은 피아노 선율이 들려온다. 길고 좁은 복도 저편인 듯하다.

관리인의 안내를 받아 2층으로 올라가는 길, 피아노 소리의 정체를 알았다. 계단 옆 작은 방에서 들린다. 곡명은 알 수 없지만, 직감으로 리스트 곡이라는 것을 알 수 있다. 조심스레 문을 열어보니 방 안쪽 그랜드피아노 앞에 열댓 살 정도 돼 보이는 소녀가 등을 보이고 앉아서 연주를 하고 있다. 관리인의 제지가 없었다면 넋 놓고 연주를 들었을 것이다. 2층에서 리스트가 실제 5년간 살았다. 리스트가 사용하던 피아노, 악보, 침실과 응접실이 그대로 보존돼 있다. 리스트의 숨결을 느낄 수 있는 공간이다. 리스트가 직접 주문하거나 선물 받은 피아노들에서 리스트의 깊은 지문이 담겨 있는 느낌이 든다.

아까 그 소녀처럼 이곳에서는 많은 학생들이 리스트를 공부한다. 그래서 흔히 이곳이 리스트 음악원인 줄 착각하는 경우가 있다. 하지만 현재 리스트 음악원은 기념관에서 500여 m 떨어진 리스트 거리에 있다. 리스트는 거의 평생을 떠돌아다니며 살았다. 1811년 헝가리 라이딩이라는 도시에서 태어난 리스트는 아홉 살 무렵 헝가리 귀족들의 후원으로 오스트리아 빈으로 유학을 간다. 빈에서 그는 카를 체르니에게 피아노를 배우고, 모차르트를 평생 시기했던 바로 그 안토니오 살리에르에게 작곡을 배운다. 그리고 유명세를 탄 후 그는 파리와 로마 등 전 유럽을 돌아다닌다.

지금은 유럽에서도 가장 명성이 높은 음악 교육기관이 된 리스트 음악원은 원래 1875년 부다페스트의 젖줄인 두나(Duna: 도나우강의 마자르어) 강변 리스트가 살던 집에서 개교했다. 리스트 음악원의 개교는 헝가리 의회가 주도했고, 리스트를 초대 교장으로 앉혔다. 나중에 현재 리스트 기념관이 된 건물로 음악원을 옮겼다가 1907년 새로 건축한 현재의 건물로 옮기고 현관 위에는 리스트의 좌상을 배치했다. 리스트 음악원 앞길은 작은 공원이다.

거기에는 조각가 슈트루브르가 만든 리스트의 역동적인 동상이 놓여 있다. 리스트의 이름을 딴 레스토랑과 카페가 있고, 지금도 부다페스트 시민들이 가장 좋아하는 곳이다. 리스트 음악원이 우리에게 더 친숙한 것은 ‘애국가’의 작곡가 안익태가 3년 동안 수학한 곳이기 때문이다. 음악원에서 멀지 않은 시민공원 한쪽에 안익태의 흉상이 있다. 그가 친일 음악가만 아니었다면 리스트의 공간에서 그를 만난 게 훨씬 더 행복했을 텐데.

부다페스트는 두나강을 경계로 부다(Buda) 지구와 페스트(Pest) 지구로 나뉜, 거의 왕래가 없던 완벽히 두 개의 도시였다. 귀족 등 상류층의 거주지인 부다와 서민들의 거주지인 페스트는 1849년 영국인 건축가 클라크 애덤이 두나강을 가로지르는 세체니 다리(Szecheny lanchid)를 연결하면서 왕래를 하기 시작했고, 1873년 마침내 하나의 도시가 됐다.

길이가 380m에 불과한 이 다리를 천천히 걸어서 부다 지구로 향하면 두나강의 고즈넉한 흐름이 굴곡진 역사를 지닌 헝가리 마자르 민족의 애환을 부르는 노래처럼 들린다. 헝가리인이면서 유럽인으로 살았고, 헝가리를 그토록 사랑하면서도 합스부르크의 지배 속에 독일어를 모국어로 삼아 살아온 리스트는 부다페스트에서 산 그리 길지 않은 시간에 두나강을 산책하고, 세체니 다리를 건너 부다 지구를 돌아다니기를 그리 즐겼다.

파리와 프라하의 야경을 보기 전 부다페스트의 야경을 보지 말라는 말이 있다. 파리와 프라하의 그 아름다운 야경조차 부다페스트의 야경을 먼저 봐 버리면 소박하게 느껴진다는 것이다. 부다페스트의 진짜 야경을 찾아 겔레르트 언덕(Gellért Hegy)을 오른다. 페스트 지구 중앙시장(Központi Vásárcsarnok)에서 오래된 트램을 타고 자유의 다리를 건너 내린다. 해발 235m의 겔레르트 언덕을 천천히 올라 숨이 조금 가쁘다 싶을 때쯤, 하늘로 40m 곧게 솟아오른 자유의 여신상(Szabadság szobor)을 마주하게 된다. 그리고 그 뒤에 시타델라(Citadella) 요새. 헝가리를 지배하던 합스부르크 왕가가 페스트 지역의 독립운동을 감시하기 위해 만든 요새다.

몽골과 오스만투르크, 그리고 합스부르크와 나치까지 부다페스트를 할퀴고 간 수많은 외세의 잔혹한 만행을 말없이 내려다보던 겔레르트 언덕이 지금은 부다페스트 야경의 핫 스폿이다. 이곳에서는 부다페스트의 모든 것이 내려다보인다. 부다 왕궁(Budavári Palota)과 마챠시 성당(Mátyás Templom), 어부의 요새(Halászbástya)를 거쳐 세체니 다리를 건너 페스트 지구의 성 이슈트반 대성당(Szent István Bazilika)과 멀리 영웅 광장(Hősök tere)까지.

프랑스의 사상가 장 폴 사르트르는 “해질 무렵 언덕에 올라 서서히 어두워지는 부다페스트와 두나를 보고 있으면 음악가가 아니더라도 악상이 떠오르고, 시인이 아니더라도 시상이 떠오른다”고 말했다. 몇 분 단위로 세상은 어두워지는데 부다페스트는 한없이 찬란해진다.

이내 세체니 다리와 부다 왕궁, 그리고 성 이슈트반 대성당에 차례로 조명이 켜지면 조금 전과는 전혀 다른 도시가 눈앞에 펼쳐진다. 그 수십 분의 시간 동안 알 수 없는 악상이 떠오르고, 묘한 시상이 떠오른다. 리스트도 그랬을까? 1885년 ‘헝가리안 광시곡’의 마지막 19번곡을 완성한 직후 리스트는 파리의 한 신문과의 인터뷰에서 “오랜 시간 동안 겔레르트 언덕에서 두나강과 부다페스트를 바라봤다”고 얘기했다. 그는 ‘광시곡의 악상이 떠올랐다’거나 ‘어떤 특별한 감정을 강하게 느꼈다’거나 하는 말은 하지 않았다.

조국 헝가리를 그토록 사랑했지만, 가장 먼저 ‘유럽인’으로 살았던 ‘비르투오소’ 프란츠 리스트. 지금 부다페스트의 젊은이들은 150여 년 전을 살다간 자신들의 진정한 ‘아이돌(idol)’과 함께 세상에서 가장 아름다운 도시에서 살고 있어서 정말 행복해 보인다.

[본 기사는 한경머니 제 164호(2019년 01월) 기사입니다.]

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지