오스트리아에는 해발 3000m 이상 알프스 고봉 266개가 홍콩의 고층 빌딩 마냥 스카이라인을 빚어내는 호헤 타우에른(Hohe tauern) 국립공원이 있는가 하면, 장엄한 규모를 자랑하는 빙하지대 파스테르체(Pasterze)도 있다. 이뿐이랴. 알프스 골짜기마다 오목하니 고여 있는 호수와 벗한 아기자기한 마을이 끝없이 이어진다.

오스트리아 알프스, 무명의 반전

오스트리아처럼 알프스에 발을 걸치고 있는 나라는 모두 8개다. 프랑스에서 시작된 알프스 줄기는 모나코, 리히텐슈타인, 스위스, 오스트리아, 독일, 이탈리아를 지나 슬로베니아에 와서야 끝이 난다. 알프스산맥 중간에 바로 오스트리아가 들어가 있다. 음악의 나라로만 알고 있는 오스트리아가 사실은 ‘알프스의 중심’인 셈이다. 그러나 우리에게는 오스트리아 알프스가 어째서인지 ‘무명’에 가깝다.

오스트리아 알프스의 이미지가 희미한 데는 이유가 있다. 오스트리아와 이웃하고 있는 나라 스위스에 ‘알프스의 나라’라는 인상이 강력하게 덧씌워진 까닭이다. 또 오스트리아에는 좀처럼 내세울 만한 1등이 없다. 알프스 최고봉은 프랑스 몽블랑(4807m)이고, 알프스 최대 빙하(알레치빙하), 알프스에서 가장 높은 기차역(융프라우요흐, 3454m) 기록 모두 스위스가 차지하고 있다.

하지만 한 번이라도 오스트리아 알프스를 누비고 다닌 사람은 단박에 깨닫게 된다. ‘최대’나 ‘최고(最高)’라는 왕관만 없을 뿐 여행자에게 오스트리아 알프스는 큰 행운이라는 점을 말이다. 알프스가 만들어낼 수 있는 모든 풍경을 만날 수 있을뿐더러 오스트리아 자체가 아직 단체 여행객에게 점령되지 않은 여행지여서 여행하는 기분을 제대로 만끽할 수 있기 때문이다.

대신에 국립공원을 여행하는 축지법이 있다. 그로스글로크너 하이 알파인 로드(Grossglockner high Alpine Road)를 오르면 된다. 잘츠부르크와 티롤을 연결하는 이 도로를 타면 해발 2571m까지 쉽게 올라갈 수 있다. 5월에서 10월 사이에만 길을 개방하는데 연 100만 명이 찾아와 드라이빙을 즐긴다.

알파인 로드는 시속 50㎞ 이하로 속도 제한이 있다. 완행 도로지만 통행료는 고속도로에 버금간다. 승용차 한 대 지나는데 우리 돈 5만 원 정도 내야 한다. 그래도 길을 오르다 보면 이곳이 왜 인기 있는 자동차 여행 코스인지 알게 된다. 고도가 높아질수록 변신을 거듭하는 알프스를 만나는데, 이보다 더 좋은 여행법은 없다. 골짜기에 들어선 교회와 집이 점으로 바뀌더니 이내 빽빽한 침엽수림이 드러났다. 고도 1500m 지점을 통과하자 산허리를 따라 초지와 야생화 군락이 펼쳐졌다. 2400m 지점을 지나면서부터는 초목의 자취가 사라지고 얼음과 눈 세상이 됐다.

“쩍! 탕!”

맑은 하늘에 우레와 같은 소리가 울렸다. 그로스글로크너가 품고 있는 파스테르체빙하가 갈라지는 소리였다.

“굉장하죠? 옛날 사람은 이 소리를 듣고 용이 운다고 생각했답니다. 용이 사는 알프스를 신성한 장소로 여겼고요.”

잔뜩 겁이 나서 빙하 근처로 가보자는 트레킹 가이드 토니의 말에 머뭇거렸다. 자신의 뒤만 따라오면 안전하다는 말에 겨우 발을 뗐다.

“빙하 1㎝가 만들어지는 데 20여 년의 시간이 걸립니다. 지금은 1년에 10m씩 빙하가 사라지고 있어요.”

빙하의 굉음은 빙하가 사라질지도 모른다는 용의 경고일지도 몰랐다.

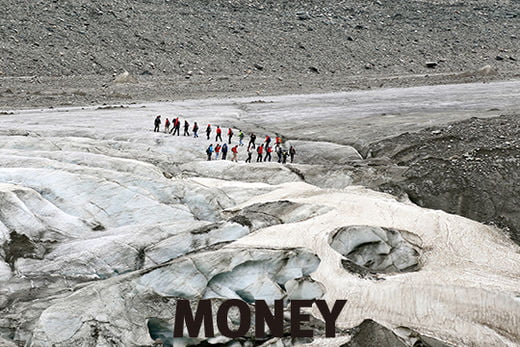

일행들과 밧줄로 서로를 연결하고 조심조심 빙하 위를 걸었다. 코스 자체는 평탄해서 일행 모두 힘든 기색 없이 걸었다. 빙하에 부딪힌 바람이 시도 때도 없이 부는 터라 땀이 나기는커녕 몸이 오싹했다. 등산 스틱이 없이도, 아이젠을 착용하지 않고 일반 등산화만 신고도 걸을 수 있는 쉬운 길이었지만 조심할 점은 있었다. 군데군데 빙하가 갈라져 푹 꺼진 크레바스가 도사린다. 그래서 국립공원 관리소 측은 트레킹족에게 가이드와 반드시 동행할 것을 권한다.

호헤 타우에른 국립공원(nationalpark.at)은 여행자를 대상으로 가이드 투어를 제공한다. 산악 전문 가이드를 따라 그로스글로크너, 파스테르체빙하 등을 둘러보는 프로그램이 있다. 국립공원 내부의 케이블카와 어트랙션 등을 이용할 수 있는 여행 패스 ‘호헤 타우에른 카드’를 소지하면 가이드 투어가 무료다. 카드는 호헤 타우에른 관광안내소나 주변 호텔에서 구입할 수 있다.

소금을 품은 호수 마을

지도를 보면 오스트리아 내륙에 수백 개의 바다(see)가 있다. 독일어로 바다든 호수든 ‘제(see)’라고 부르는 데서 오는 혼선이다. 오스트리아는 내륙국이라 바다가 없다. 그래서 오스트리아의 ‘제’는 전부 호수다. 그 수만 600개가 넘는다.

오스트리아 알프스에서 유명한 여행지 중 하나가 잘츠카머구트(Salzkammergut)다. 오스트리아 서북부 지역의 호수 76개와 그 주변 지역을 아우르는 이름이다. 호수 딱 76개만 골라서 이런 이름을 붙인 이유가 있다. 이 주변은 14세기부터 소금을 생산하고 유통하는 단일 경제권이었다. 독일어 ‘잘츠(salz)’가 의미하는 바가 소금이다.

그 시절 유럽에서 소금은 황금이었다. 소금 산업으로 부를 축적한 이들이 알프스 산골짜기 깊숙한 곳에 성을 쌓고 교회를 올렸다. 잘츠카머구트호수 주변의 그림 같은 마을은 모두 유사한 과정을 거쳐 만들어졌다.

잘츠카머구트에서도 오버외스터라이히주 할슈타트(Hallstatt)를 골라 여행에 나섰다. 할슈타트는 1997년 유네스코 세계문화유산에 등재된 호수 마을이다. 그로스글로크너에서 잘츠부르크까지 2시간, 잘츠부르크에서 할슈타트까지 다시 2시간을 차로 이동했다.

할슈타트호수와 어우러진 마을은 여행의 피로감을 누그러뜨릴 만큼 아름다웠다. 알프스 산비탈을 따라 800여 가구가 옹기종기 모여 있었다. 알록달록한 집들이 잔잔한 호수 위에 그대로 반영됐다. 하늘 높은 줄 모르고 뻗어 있는 알프스 고봉이 수직의 세계였다면 넓고 잔잔한 호수는 수평의 세상이었다.

잘츠카머구트에 동행했던 해럴드 호이스 오버외스터라이히주관광청장을 따라 500~600년 된 목조 건물이 남아 있는 옛 골목으로 들어섰다. 지게를 진 여자를 형상화한 작은 청동 조각상이 벽에 걸려 있었다. 소금 산업이 번창했던 중세시대부터 소금 산업이 쇠락한 1960년대까지 할슈타트의 여자들은 소금을 등에 지고 수천 번 이 좁은 골목길을 걸었을 터다.

잘츠카머구트의 음식은 싱겁기로 소문났는데, 여기에도 이유가 있었다. 이 지역 주민이 소금을 목숨처럼 귀히 여기다 보니 음식에 넣는 소금조차 아꼈을 거란다. 식당에 들어가 할슈타트호수가 내려다보이는 야외 테라스에 자리를 잡고 식사를 주문했다. 오스트리아 전통 음식 슈니첼이 나왔다. 고기에 빵가루를 묻혀 튀겨낸 것이 영락없는 돈가스였다. 한 점 썰어서 입에 넣었다. 이야기를 들어서인지 유독 담백했다. 어느새 호수 저편으로 해가 뉘엿뉘엿 떨어지고 있었다.

단연코 여행의 재미는 소비에 있으며 온갖 살 것이 넘치는 메트로폴리탄이야말로 궁극의 여행지라고 믿어 왔다. 인생의 분기점을 넘은 것인지, 자연으로 파고드는 여정이 즐거워졌다. 이제 막 걷기 여행의 매력에 눈을 뜬 초보 트레커다. 걸어보지 않고는 못 배길 국내외 아름다운 트레킹 코스를 소개할 예정이다. 중앙일보와 월간지 트래비 여행 기자로 글을 써 왔다.

[본 기사는 한경머니 제 172호(2019년 09월) 기사입니다.]

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지