미국은 아시아가 쏟아내는 상품을 무한정 받아주는 최종 소비자 역할을 포기했다. 중국도 ‘내수 중심형’으로 성장 모델 전환에 박차를 가하고 있다. 이러한 변화가 주변 아시아 나라들에 어떤 영향을 미칠지는 아직 미지수다. 중국이 새로운 상품 소비자 구실을 톡톡히 해낼 수도 있고, 아니면 완전히 새로운 균형점을 찾아야 할지도 모른다. ‘위기 이후’의 아시아를 전망해 본다.

“지금까지 우리는 아시아가 아닌 미국과 유럽이 원하는 것을 팔기 위해 달려 왔다. 장기적으로 아시아는 더 많이 소비하고 미국과 유럽은 덜 소비해야 한다.”

글로벌 금융 위기의 여파로 세계경기가 차갑게 얼어붙어 있던 작년 초 태국의 한 경제 전문가가 내놓은 이러한 분석은 중대 기로에 선 아시아 경제의 처지를 함축적으로 보여준다. 그동안 아시아, 특히 중국을 중심으로 한 동아시아는 대미 수출품을 만들어 내는 ‘거대한 수출 기지’였다고 할 수 있다.

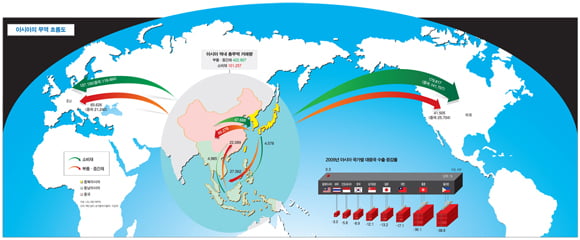

한국·일본·대만·필리핀·인도네시아 등 주변국들은 부품과 중간재를 중국에 조달하고 중국은 이를 받아 조립·가공한 다음 미국행 컨테이너선에 실어 보내는 형태다. ‘부품 조달자인 동아시아 주변국-조립 공장으로서의 중국-최종 소비자 미국’으로 이뤄진 이러한 ‘삼각무역(triangular trade)’ 체계는 2000년 이후 이 지역이 상대적으로 안정적인 고성장을 누려온 비밀의 열쇠이기도 했다.

수출에서 내수로 성장 엔진 바꿔 단 중국

아시아의 탄탄한 생산 네트워크는 부품·중간재와 소비재의 무역 흐름을 나눠보면 한층 분명하게 나타난다. 부품·중간재 교역에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 동북아시아의 대중국 수출이다. 최종 소비재의 경우 중국의 대미·대유럽연합(EU) 수출이 압도적이다. 이들 지역에 대한 아시아 수출의 70% 이상을 중국이 담당하고 있다.

그동안 중국은 대미 수출에 필요한 부품과 중간재를 끊임없이 사들였으며 아시아 주변국들은 이 수요에 부응하며 동반 성장의 혜택을 누렸다. 이러한 무역구조는 왕성한 소비 욕구를 자랑하는 미국이라는 최종 수요자를 전제로 하고 있다.

2008년 리먼브러더스 사태 이후 미국 수요가 갑자기 무너지자 아시아 국가들의 수출이 일제히 급락한 것은 이 때문이다. 위기의 여파는 정교하게 짜인 생산 네트워크를 타고 순식간에 확산됐다. 최근 미국은 최종 소비자 역할을 포기하는데 그치지 않고 수출진흥각료회의를 신설하는 등 강력한 수출 드라이브 정책을 펼 태세다.

중국은 ‘내수 중심 성장’에서 돌파구를 찾고 있다. 성장 엔진을 수출에서 내수로 바꿔 달겠다는 것이다. 이는 중국이 새로운 최종 수요자로 등장할 것이라는 희망을 갖게 된다. 이는 무역의 중심이 미국 등 선진국에서 아시아로 이동하는 것을 뜻한다. 부품 조달에서부터 생산·소비까지 아시아 역내에서 완결되는 시대가 열리는 것이다.

하지만 문제는 그렇게 단순하지 않다. 당장 중국이 생산을 포기하고 소비를 지향하게 되면 부품 조달자 역할을 해 온 주변국의 위상은 모호해진다. 물론 중국의 소비 시장화가 인접국들에 엄청난 기회가 될 수도 있다.

장승규 기자 skjang@kbizweek.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지