이와 함께 이찬진 드림위즈 대표이사가 케이티(KT) 사외이사로 선임됐다는 소식이 눈길을 끌었다.

한글과컴퓨터 창업자로 한국 정보기술(IT)의 상징이기도 한 그는 그동안 꾸준히 트위터에 아이폰 관련 글을 올리며 열렬한 스마트폰 예찬자로 알려지기도 했다. 그에게 기대가 모아지는 동시에 ‘사외이사’라는 자리도 새삼 주목을 받았다.

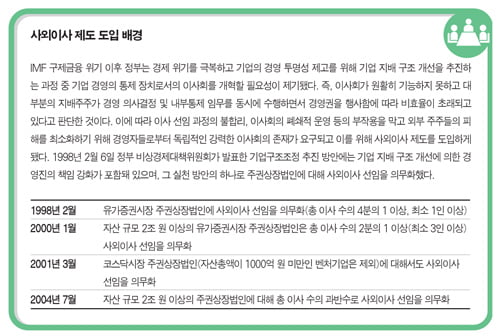

그의 활약상에 따라 사외이사의 역할론에 새로운 의미를 더할 수 있기 때문이다. 최근 사외이사 제도의 정착과 함께 기업들도 이를 제대로 활용하기 위해 고심하고 있다. 도입 12년째를 맞는 사외이사의 현주소와 개선 방안을 짚어 보았다.

사외이사 제도는 법적으로 규정돼 있기는 하지만 그 역할의 범위는 천차만별이다. 한 사외이사에 따르면 “스펙트럼이 정말 다양하다”는 것이다. 이는 기업들에서 이사회가 차지하는 비중과 또 이사회 내에서 사외이사가 차지하는 비중에 따라 다양하게 경우의 수가 나올 수 있다는 것을 뜻한다.

개인 차원에서 KT의 발전을 위해 시간과 노력을 더 투자한다면 본인이 새로운 아이디어를 사업화해 적극적으로 뛰어들 수 있겠지만 이렇게 되면 사외이사의 영역을 넘어선다. 지금의 제도에서는 이사회 시작 몇 시간 전 이사회 멤버들과 사전 모임을 통해 다양한 조언을 할 수 있고 기업의 향방에 대해 토론할 수도 있을 것이다.

‘오너 기업’에선 대주주 의지에 달려

그러나 이렇게 하기 위해서는 개인의 노력뿐만 아니라 최고경영자(CEO)의 의지도 중요하다. 이사회는 보고받고 지시하는 자리가 아니라 다양한 의견을 듣고 토론할 수 있는 장이 될 수도 있다.

다양한 스펙트럼의 한 끝단에는 ‘오너 기업(특정 대주주가 지배하는 기업)’이 있다. 이런 곳에서 이사회는 ‘어심(御心)’을 빨리 읽고 이에 맞는 실행 방안을 마련하는 것이 역할의 전부일 수 있다. 실제로 한 사외이사는 “재벌 총수의 생각을 잘 읽을 필요가 있다. 그래야 조언이나 설득을 할 수 있기 때문에 중요하다”고 전했다.

그러나 오너 기업이라도 이사회에 보다 넓은 재량을 준다면 CEO 홀로 결정을 내리고 책임을 지는 고독함에서 조금은 벗어날 수도 있다. 오히려 이사회를 잘 다뤄 역량을 이끌어내는 경영자가 능력을 더 인정받을 것이다.

결국 사외이사를 적극적으로 활용하느냐, 말 잘 듣는 사외이사들을 두고 형식적으로 하느냐는 오너의 의지에 달려 있다.

또 다른 끝단에는 특정 대주주가 없는 이른바 ‘주인 없는 회사’다. 이런 곳에서는 CEO의 독단보다 이사회의 역할이 더 중요해진다.

국내 기업들 중 과거 공기업이었다가 민영화된 케이티앤지(KT&G)·KT·한국가스공사 등은 이사의 수가 민간 기업에 비해 많은 편이다. ‘주인 없는 회사’의 경우 사외이사 제도가 악용되기도 한다.

사외이사는 사외이사 추천위원회에서 하도록 되어 있지만 사실상의 사외이사 ‘인사권’을 가진 CEO가 자신의 입맛에 맞는 사외이사들만 뽑아 ‘오너 행세’를 하는 경우가 심심치 않게 드러나기도 한다.

결국 법과 제도만으로 바람직한 사외이사 제도를 강제하기는 사실상 힘들다. 100개의 기업이 100개의 경영 방식을 갖고 있기 때문에 일일이 규제안을 만들 수도 없다. 기업들 자율적으로 모범 사례를 만들 수밖에 없는 처지다.

다행인 것은 사외이사가 인기 직종으로 떠오르면서 지원자들 사이에 경쟁 구도가 만들어진다는 것이다. 괜찮은 사외이사를 모시기가 힘들어지면서 헤드헌팅 업체가 나서기도 하는데, 헤드헌팅사의 강점인 평판 조회 덕분에 한 기업 내의 사외이사들끼리 서로 열심히 하려는 경쟁 심리가 싹트고 있다.

사외이사 제도가 잘 운영되고 있는 것으로 알려진 SK텔레콤의 한 사외이사는 “지금은 이름만 걸어 놓고 출석하지 않으면 눈초리가 사납다. 모두가 얼마나 열심히 공부해 오는지 준비하지 않고 갔다가는 망신만 당하기 쉽다”고 털어놓았다.

금융권의 경우 은행연합회가 사외이사 모범 규준을 내놓았다. 법적인 강제력은 없지만 사실상의 강제력이 통한다. 한 사외이사는 “마땅히 해야 할 일이기 때문에 따르지 않는 것이 이상한 것”이라며 “금융감독원이 지켜보고 있는데 지키지 않을 수 없을 것”이라고 말했다.

그러나 일반 기업체에서는 아직 이 같은 규약이 만들어지지 않고 있다. 그는 “상장사협의회 같은 데서 내놓는 것도 좋을 것 같다”고 의견을 제시하기도 했다.

사진=서범세·김기남·이승재 기자

우종국 기자 xyz@kbizweek.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지