최근 국내에서도 정부가 중소 제조 기업을 대상으로 2022년까지 ‘스마트 공장’ 3만 개를 구축하겠다는 방침을 내놓으면서 기술 진보와 일자리의 상관관계에 대한 논쟁이 일고 있다.

정부는 스마트 공장을 구축하면 약 18조원 규모의 생산 증대와 함께 6만6000개의 일자리가 창출되는 효과를 거둘 것이라고 내다봤다. 하지만 일각에서는 수많은 현장 인력들이 일자리를 빼앗겨 오히려 고용 문제가 더욱 심각해질 것이라는 관측도 제시한다. 과연 스마트 공장으로의 전환은 향후 국내 고용 시장에 어떤 영향을 미칠까.

◆기술이 ‘뇌’까지 대체하는 시대

정부는 12월 13일 ‘중소기업 스마트 제조 혁신 전략’을 발표했다. 골자는 중소 제조 기업을 대상으로 한 스마트 공장 3만 개 구축이다. 당초 계획은 2022년까지 2만 개 구축이었지만 이번에 그 수를 1만 개 정도 늘렸다. 통계청에 따르면 국내 10인 이상 제조업 중소기업 수는 약 6만7000개다. 이 중 절반에 가까운 중소기업에 스마트 공장 도입을 추진하는 셈이다.

스마트 공장을 만들기 위해선 많은 돈이 들어가는 만큼 설비투자 자금으로 총 2조원을 지원한다. 3000억원 규모의 스마트 공장 구축·공급 기업 전용 펀드도 운영할 예정이다.

이번 발표는 정부가 전면에 나서 본격적인 스마트 공장 시대로의 전환을 예고한데 의미가 있다. 계획을 차근차근 실행해 옮겨 꺼져 가는 제조업의 성장 불씨를 다시 지피고 일자리 창출을 도모한다는 구상이 담겼다.

스마트 공장 구축이 성공적으로 마무리되면 중소기업 생산성 역시 증대될 것이란 전망에 대한 이견은 거의 찾아보기 힘들다. 다만 의문부호가 제기되는 것은 일자리적인 측면이다.

정부 발표에 따르면 스마트 공장을 도입한 기업은 2016년 기준 평균 2.2명의 일자리가 늘었다. 이런 수치를 적용했을 때 2022년까지 3만여 개의 스마트 공장을 구축하면 총 6만6000개의 고용 효과가 나타날 것이라고 예상했다.

하지만 이런 정부의 셈법과 관련한 온라인상의 여론은 전반적으로 싸늘하다. 스마트 공장 구축이 고용 증대로 이어질지에 대해선 ‘과연 그럴까’라는 부정적인 지적들이 곳곳에서 나온다.

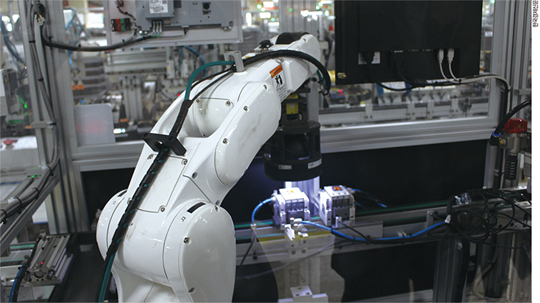

스마트 공장의 특징을 살펴보면 이렇게 어두운 그림자가 엿보일 만도 하다. 스마트 공장은 제품 수주부터 생산 그리고 기계 관리까지 공장 내 모든 과정을 스스로 이뤄 내는 ‘똑똑한 공장’이다.

최근에는 인공지능(AI)이나 5G 등 머릿속에서만 그려 왔던 기술들이 하나둘 완성 단계에 접어들면서 스마트 공장에 접목하는 작업이 한창이다.

그동안 생산 현장의 기술이 인간이 ‘몸’으로 수행하는 업무를 대신하는데 그쳤다면 이제는 ‘뇌’까지 대체할 정도로 발전한 상황이다. 기술이 적용 가능한 업무 범위가 확대되는 만큼 제조업 생산 현장에서 일하는 노동자들의 걱정도 자연스럽게 커지는 모습이다.

◆“스마트 공장 큰 그림에서 봐야”

이 같은 우려가 터무니없이 나온 것은 아니다. 해외의 대표적인 스마트 공장 사례에서도 나타난다. 이를테면 아디다스는 독일 안스바흐에 스마트 공장을 구축하고 생산 현장에 투입되는 인력을 크게 줄였다.

이 공장은 연간 50만 켤레의 운동화를 160여 명이 생산한다. 기존 공장이라면 대략 600명의 인력이 필요하다. 더욱 놀라운 것은 인원을 더 줄일 여지가 남아 있다는 사실이다.

당초 아디다스는 단 10명으로 공장을 돌릴 계획이었다. 하지만 아직 일부 작업은 기계의 정확성이 부족하다는 판단에 따라 160명의 인원을 배치하기로 결정했다. 인도에 있는 제너럴일렉트릭(GE)의 ‘생각하는 공장(브릴리언트 팩토리)’도 마찬가지다.

생산 현장에서 사람을 찾아보기가 힘들다. 기계들이 대부분의 일을 처리하며 제품을 생산한다. 한 제조업체 관계자는 “물론 스마트 공장 도입으로 일자리가 늘어났다는 곳도 있지만 반대로 크게 줄어든 곳도 많아 과연 어떤 영향을 미치게 될지 가늠하기 어렵다”고 말했다.

그렇다면 이런 우려와 관련해 전문가들은 어떤 견해를 갖고 있을까. 일단 스마트 공장 도입으로 생산 현장에 들어가는 인력이 줄어들 가능성에 대해선 전반적으로 ‘가능성이 높다’고 내다봤다. 다만 전체적으로 일자리가 사라질 것이라는 우려에 대해선 스마트 공장에 대한 가장 큰 ‘오해’라는데 의견이 모아졌다.

과거 자동차 산업을 비슷한 예로 들 수 있다. 자동차가 등장하면서 마차와 함께 마부라는 직업도 거의 찾아볼 수 없게 됐다. 하지만 타이어나 부품 같은 관련 산업 인프라가 생겨나면서 결국 이전보다 거대한 산업군을 형성하게 됐다.

김광범 민관합동스마트공장추진단 책임연구원은 “단순 작업하는 사람들은 로봇이나 전산화로 대체되겠지만 전산을 관리하는 인력들과 로봇 엔지니어들의 수요가 크게 늘어나 이를 상쇄할 것”이라고 예상했다. 즉 새로운 산업의 성장으로 줄어드는 일자리를 충분히 보완할 수 있다는 얘기다.

김 연구원은 “최근 스마트 공장을 구축한 업계 상황을 살펴봐도 AI 관련 인력이나 전산 인력은 턱없이 부족하다”며 “스마트 공장 전환에 대비해 보다 적극적인 인력 양성 사업을 통해 새로운 전문가를 만들어 내는 데 힘을 쏟아야 한다”고 말했다.

허재준 노동연구원 선임연구위원도 비슷한 견해를 내비쳤다. 그 역시 “GE 사례처럼 일부 제조업 현장에서는 일자리가 줄어들 수 있지만 AI나 빅데이터와 같은 연관 산업 일자리가 많이 늘어날 것”이라고 관측했다.

물론 이는 스마트 공장을 제대로 구축했을 때의 얘기다. 스마트 공장은 큰 틀에서 4단계 수준으로 나눠진다. 기초 수준, 중간 수준1, 중간 수준2, 고도화 수준 등이다. 중간 수준1까지는 단순한 공장 자동화 단계 정도에 불과하다.

목표를 달성하기 위한 수치에 연연해 고도화된 스마트 공장 구축을 등한시하면 우려가 현실이 될 수 있다고 경고하기도 했다.

허 연구원은 “중소기업의 스마트 공장 구축이 단순히 자동화 정도에 불과하면 연관 산업의 발전 또한 도모하기 어렵게 된다. 즉 지금 나오는 우려처럼 일자리가 크게 감소할 수도 있다”고 전망했다. 그는 “새롭게 창출될 수 있는 서비스산업의 무궁무진한 가능성을 연구하면서 어떻게 해당 분야 전문 인력을 양성할 수 있을지 보다 고민할 필요가 있다”는 조언도 건넸다.

한편 스마트 공장 구축 자체를 일자리 관점에서 본다는 것 자체가 잘못됐다는 지적도 제기됐다. 송병훈 스마트제조혁신센터(SMIC) 센터장은 “세계 각국이 스마트 공장 구축에 사활을 거는 상황에서 고용 이슈에 발목을 잡혀 우리만 뒤처지게 된다면 국내 제조 기업은 경쟁력 자체를 상실하게 될 수 있다”고 분석했다.

경쟁력이 무너지면 기업 실적도 줄고 고용 여력도 저하되기 마련이다. 송 센터장은 “스마트 공장을 고용 이슈와 연관 짓는 것은 큰 그림을 보지 못하는 것”이라고 강조했다.

enyou@hankyung.com

[본 기사는 한경비즈니스 제 1204호(2018.12.24 ~ 2018.12.30) 기사입니다.]

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지