한국 자본시장이 변혁을 맞고 있다. 금융위원회가 지난 7월 말 발표한 ‘자본시장법 개정안’은 국내 자본시장의 전면 개편을 예고하는 신호탄이다. 2009년 2월 법이 시행됐지만 새로운 틀을 만드는 데는 미진했다는 취지에서다. 한국형 골드만삭스가 탄생할 수 있도록 길을 열어주는 한편, 더 빠르고 효율적인 거래 시스템을 도입하는 내용 등이 골자다.

증권사들의 경쟁도 몸 풀기 단계에 들어섰다. 유럽 재정위기와 미국 경기의 더블딥(이중 침체) 우려로 증시 분위기가 가라앉았지만, 미래 먹을거리를 선점해야 한다는 당위성은 오히려 도드라진다.

한 증권사 임원은 “전통적인 브로커리지(중개업) 사업만으로는 증시 상황에 따라 증권사 수익이 출렁이는 고질적 문제를 해결하기 어렵다”며 “이번 폭락 장은 글로벌 투자은행(IB)으로 가야 할 필요성을 더욱 부각시켰을 뿐”이라고 설명했다.

이번 개정은 대형 IB의 필요성에서 출발했다. 지난 3월 말 상위 5개 증권사의 평균 자기자본은 2조7000억 원으로 2년 전(2조3000억 원)보다 4000억 원 불어나는 데 그쳤다. 여전히 미국 골드만삭스의 30분의 1에 불과하다. 정부가 대형 IB의 최저 자기자본을 3조 원으로 정한 것도 증권사의 대형화를 유도하기 위해서다.

지난 3월 말 기준 대우, 삼성, 현대, 우리투자, 한국투자 등 5개 증권사의 자기자본은 2조 원을 넘었다. 미래에셋증권, 신한금융투자 등 나머지는 IB가 되려면 1조 원 이상 자기자본을 늘려야 한다. 증자나 증권사 간 M&A가 이뤄져야 해외 IB와 맞붙을 수 있는 수준의 큰 딜을 할 수 있게 된다.

홍영만 증권선물위원회 상임위원은 “IB가 지정되면 2~3년 후 M&A가 활발해지면서 문 닫는 증권사도 나올 것”이라며 “3~4년 후엔 IB의 자기자본도 5조~7조 원으로 불어날 전망”이라고 밝혔다.

증권사 간 몸집 불리기 경쟁은 아직 본궤도에 들어서지 않았다. 삼성과 현대, 한국투자 등 상위 증권사 상당수는 오너십이 확고해 M&A 가능성이 높지 않다는 평가다.

정부가 강한 의지를 갖고 있는 만큼 정부가 주인인 대우증권과 우리투자증권의 합병 시나리오가 유력하게 흘러나오기도 했다. 5대 대형 증권사는 증자를 고려하는 반면 규모가 작은 증권사들은 M&A를 포함한 다양한 자본 확충 방법을 고민 중인 것으로 알려졌다.

IB 경쟁 맞붙는 첫 격전지는 프라임 브로커 시장

IB에는 종합적인 기업금융 업무를 수행할 수 있도록 다양한 신규 업무가 허용된다. 기업 대출 업무가 가능해져 M&A 자문이나, 인수 과정에서 인수 자금을 대주거나 신생 기업에 자기자본 투자에서 융자를 해줄 수 있다.

헤지펀드 관련 지원 서비스인 프라임 브로커 업무도 가능해진다. 프라임 브로커 업무는 헤지펀드에 대한 거래와 집행·결제뿐 아니라 유가증권 대여와 신용공여·리스크 관리·신규 펀드 출범 시 투자자 소개 등 종합 서비스 제공을 말한다. 유진투자증권 관계자는 프라임 브로커 업무를 통한 업계의 신규 수익 창출 규모는 2014년 2조 원에 이를 것으로 추정한다.

프라임 브로커 시장은 글로벌 IB를 위한 증권사들의 첫 격전지가 될 전망이다. 금융위는 프라임 브로커 업무와 관련해선 자기자본 3조 원 이상 기준 충족에 유예기간을 두기로 했다. 시행령 개정을 통해 연내 한국형 헤지펀드 1호가 탄생할 것을 염두에 둔 것이다.

상위사들의 움직임은 발 빠르다. 우리투자증권은 연내 한국형 헤지펀드를 선보일 자산운용사 및 투자자문사 세 곳과 업무 제휴를 맺고 그 회사가 조성하는 펀드에 일정 금액을 출자하기로 했다. 이들과 배타적 판매 계약을 체결하는 한편 공동 마케팅과 해외 진출 협조 서비스도 제공할 방침이다. 프라임 브로커 업무의 발판이다. 미래에셋증권, KB투자증권, 신한금융투자 등도 약 2년 전부터 관련 부서를 만들고 적극적으로 프라임 브로커 업무를 준비해왔다.

IB가 마음껏 활동하려면 자본시장 인프라에도 업그레이드가 필요하다. 2008년 시장조사기관인 엘킨스앤맥셔리의 조사에 따르면 한국거래소(KRX)의 거래비용은 세계 47개 거래소 중 38위를 차지했다. KRX가 국내 거래 시스템을 독점하고 있어 증권사나 투자자 모두 상대적으로 비싼 수수료를 감내할 수밖에 없었다.

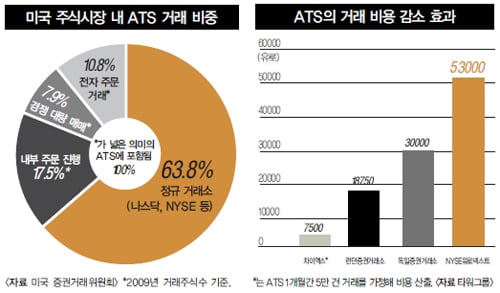

이를 위해 KRX가 독점하던 거래 시스템에 대체거래시스템(ATS·Alternative Trading System)을 도입하는 것이다. ATS는 시장 규제와 상장 기능을 제외하고 주식 거래만 할 수 있는 시스템이다. 비용이 적게 들어 수수료가 낮고, 속도 면에서도 높은 경쟁력을 앞세운다. 이들의 시장점유율은 미국 증시의 42%, 유럽 증시의 30%에 이른다.

ATS가 국내에 들어서면 시장점유율을 높이기 위해 KRX보다 낮은 수수료를 제시할 것으로 보인다.

이인형 자본시장연구원 연구위원은 “ATS는 정규 거래소의 업무인 상장, 공시, 시장 감리 등의 기능을 수행하지 않아도 되므로 적은 인원과 비용으로 효율적인 운영이 가능하다”고 설명했다. 세계 최대 ATS 업체인 차이엑스(Chi-X)는 런던 증권거래소의 20%에도 미치지 못하는 수수료율을 적용하고 있다.

매매 체결 속도 빨라진다

거래소 간 경쟁으로 매매 체결 속도 역시 빨라질 것으로 보인다. 미국과 유럽 지역 ATS의 매매 체결 속도는 보통 1밀리세컨드(1ms=1000분의 1초) 이하다. 5ms 수준인 정규 거래소보다 훨씬 빠르다. KRX의 체결 속도는 40ms로 세계적인 수준에는 크게 못 미치고 있다.

거래 시스템과 정보기술(IT)이 발전하면서 컴퓨터에 의지하는 알고리즘 거래의 비중은 갈수록 높아지고 있다. 알고리즘 거래에서 체결 속도와 비용은 수익을 결정하는 핵심 요소다. 전균 삼성증권 연구원은 “주식 거래의 7~8%를 차지하는 외국인의 비차익 프로그램 매매가 ATS 고객 1순위가 될 것”이라며 “이들은 컴퓨터 프로그램을 이용해 자동으로 거래 주문을 내는 알고리즘 거래를 하기 때문에 속도와 비용에 민감하다”고 설명했다.

특히 주문 속도 문제로 증권사 직접주문(DMA)을 활용 중인 해외 기관투자자들이 ATS 도입에 관심이 높은 것으로 알려졌다. 국내 선물·옵션 시장의 30~40%를 점유하는 알고리즘 거래가 ATS를 계기로 주식시장에도 본격적으로 확산될 전망이다.

합종연횡 불가피, 삼성·대우·우리·키움 등 잰걸음

다크풀 서비스 ‘시그마엑스’를 운영해온 골드만삭스도 업계와 활발하게 접촉 중이다. 다만 금융당국이 ATS 지분보유 한도를 30%(금융위 승인 받은 금융회사의 경우)로 제한했기 때문에 외국사 독점은 불가능하다.

국내 업체들도 ATS 사업을 신중하게 검토하고 있다. 2008년 인스티넷과 함께 다크풀 서비스인 ‘코리아 크로스’를 운영했던 삼성증권은 담당자가 해외로 직접 떠나 관계자들을 접촉하는 등 적극적이다.

우리투자증권 측은 6~7개 증권사와 컨소시엄을 구성하는 방안을 검토 중이고, 대우증권은 지분율 30% 확보 방안을 놓고 산은금융지주와 협의에 들어갔다.

개인 거래 비중이 60%에 달하는 키움증권 역시 거래소 수수료 등 비용 절감 차원에서 ATS 사업을 타진하고 있다. 유진투자증권 등 중소형사들도 최근 태스크포스(TF) 팀을 꾸렸다.

한 증권사 관계자는 “지금은 초기라 관심이 뜨겁지만 수익성 계산에 들어가면 분위기가 달라질 수 있다”며 “벤치마크 대상인 차이엑스가 지난해 14억 원 흑자에 그친 것처럼 만만치 않은 시장”이라고 강조했다. 해외에서는 ATS 간 수수료 경쟁이 불붙으면서 상당수는 적자를 보고 있다. 한 전문가는 “해외와 달리 국내 기관들은 속도와 비용에 아직 둔감한 편”이라며 “얼마나 많은 수요를 이끌어낼 것인가가 수익성의 관건이 될 것”이라고 내다봤다.

고빈도 거래 확산은 골칫거리

새로운 자본시장 인프라는 새로운 투자 기법과 문화를 낳게 된다. ATS 도입의 최대 수혜자는 컴퓨터를 통해 신속하게 주문을 내는 알고리즘 거래자들이다. 이들은 대부분 선물·옵션 시장에서 DMA 장치를 통해 주문을 내는데, 이들이 ATS 도입을 계기로 주식시장으로 옮겨갈 가능성이 높다. 특히 밀리세컨드 단위로 주문을 체결시키는 고빈도 거래자들에게 ATS 도입은 큰 관심사다.

해외 거래소와 ATS들은 주문 건수가 많은 고빈도 거래자들의 특성을 감안해 수수료를 할인하는 등 다양한 유치 전략을 펴고 있다. 고빈도 거래는 호가를 촘촘히 해 시장 유동성을 공급하는 역할을 한다.

하지만 짧은 시간에 막대한 양의 주문을 내 시장 안정성을 해치는 주범으로도 지적된다. 미국 등 선진 금융시장에서는 이들에 대한 규제의 필요성이 제기되는 등 논란거리가 되고 있다. 국내에서도 고빈도 거래 확산에 따른 개인투자자 보호 문제, 주문 실수로 인한 시장 충격 등을 대비해야 한다는 목소리가 높다.

김유미 한국경제 기자 warmfront@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지