"제품 값보다 반품비가 더 비싸" 배보다 배꼽이 더 큰 온라인 가구

입력 2024-08-14 08:12:01

수정 2024-08-14 08:12:01

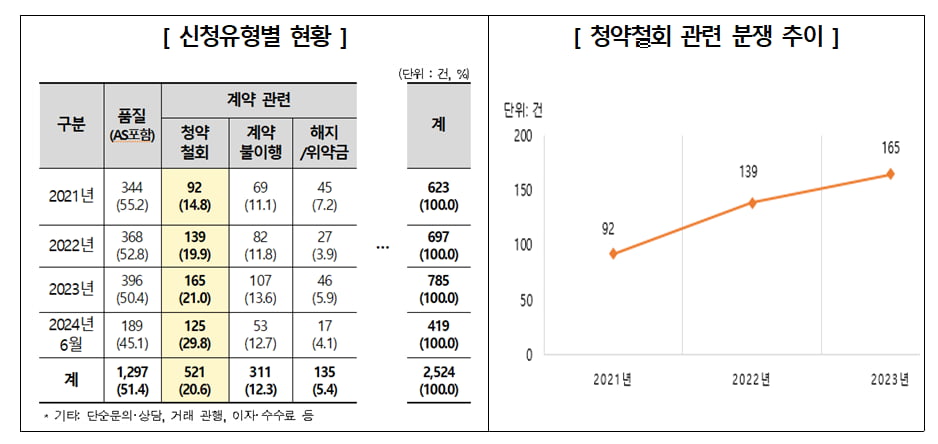

14일 한국소비자원(이하 소비자원)에 따르면 최근 약 3년간(2021년~2024년 6월) 접수된 온라인 구입 가구 관련 피해구제 신청은 총 2524건에 달해 연간 600건 이상 접수되며 매해 증가하는 추세다.

올해는 2분기까지 419건이 접수돼 전년 동기(408건) 대비 2.7% 증가했다. 신청 이유별로는 가구의 품질 관련 불만이 51.4%(1297건)로 피해구제 신청 건수의 절반 이상을 차지했다.

이어 과도한 반품비 청구 등 청약철회 관련 분쟁이 20.6%(521건)로 집계됐다. 특히 청약철회 분쟁은 2021년 92건에서 2023년 165건으로 79.3% 증가했다.

제품 구입가 및 반품비가 확인되는 149건을 분석한 결과 반품비로 구입가의 절반을 넘게 청구한 경우가 20.1%(30건)였고 그 중에는 제품 가격보다 높은 금액을 청구한 사례도 있었다.

소비자원은 가구는 다른 공산품에 비해 부피가 크고 무거워 반품 시 반품비 분쟁이 많으므로 구입 전 반품요건, 반품비 및 반품방법 등을 미리 확인하는 것이 좋다고 권고했다.

품목별로 살펴보면 ‘소파· 의자’ 관련 분쟁이 26.1%(654건)으로 가장 많았고 이어 ‘침대(매트리스 포함)’ 21.6%(543건), ‘책상· 테이블’ 18.1%(455건) 등의 순이었다.

전체 합의율은 60.0%며 품목별로는 ‘장롱’이 63.6%로 가장 높았고 침실·주방가구세트 등 다양한 가구를 묶어서 판매하는 ‘세트가구’는 54.7%로 가장 낮았다.

소비자원은 ▲구입 전 제품 판매사이트의 제품 규격, 배송비용, 반품요건 등 거래조건을 꼼꼼하게 확인할 것 ▲색상, 내부 구성 등 의심되는 부분은 판매자에게 사전에 연락하여 확인할 것 ▲설치 제품의 경우 설치 과정에서 제품의 상태를 확인할 것 ▲수령 후 하자 및 계약 불이행이 발생하면 증거자료를 확보해 판매자에게 즉시 이의제기할 것 등을 당부했다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com 사진은 기사와 무관함