[The Collector] 성스럽고 아름다운 책으로 펼치는 유토피아

입력 2010-07-08 14:56:17

수정 2010-07-08 14:56:17

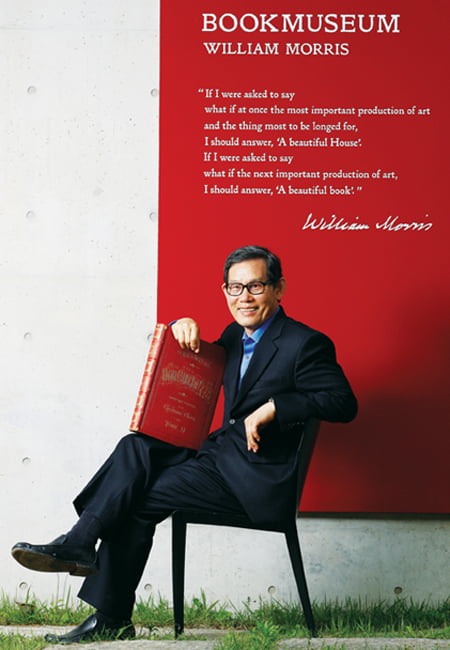

Book Collector 김언호 한길사 사장

김언호 한길사 사장은 출판인으로 비주얼한 책을 좋아한다. 1976년 이후 출판 한길을 걸어온 그는 동서양의 많은 고서를 보유한 북 컬렉터다.

출판 장인 윌리엄 모리스를 가장 흠모하는 그는 최근 한길사와 한길아트에서 출판한 책, 고서들을 모아 예술마을 헤이리에 북 뮤지엄을 열었다. 언론사로는 최초로 MONEY 독자들을 위해 북 뮤지엄을 공개했다.

김언호 사장은 한길사와 한길아트를 세우고 이끌어 온 출판인이다. 지금까지 펴낸 책만 해도 인문서, 미술서, 어린이 책 등 2500여 권에 달한다. 1980년대 후반에는 파주출판도시 건설에 앞장섰고, 1990년대 중반에는 예술마을 헤이리의 구상과 건설을 주도했다.

출판인이라는 설명보다 출판문화인, 혹은 출판예술인이라는 보다 확장된 이름이 그에게는 더 잘 어울리는 듯하다. 출판에 뿌리를 둔 그답게 자타가 인정하는 북 컬렉터다. 컬렉션 소개를 부탁하자, 그는 헤이리로 방문객을 청했다. 마침 북 뮤지엄 공사가 끝났다고 했다.

오픈 후 첫 공식 손님을 맞은 헤이리 책 박물관

“ If I were asked to say what if at once, the most important production of art and the thing most to be longed for, I should answer, ‘A beautiful house’.

If I were asked to say what if the next important production of art, I should answer, ‘A beautiful book’.”

뮤지엄 1층은 그간 한길사와 한길아트가 펴낸 책들로 가득했다. 책을 숲은 헤치고 2층에 이르자, 서양 고서들이 방문객을 맞았다. 전시된 책들은 주로 18~19세기 유럽에서 인쇄된 것으로 유럽에서 출판이 꽃을 피우던 시기에 나온 것들이다.

전시장에는 이 시기에 나온 잡지들도 적지 않았다. 3층 전시장에도 적지 않은 잡지가 자리를 차지하고 있었다. 사보이, 옐로우북, 심플리시스무스, 스펙트럼 등. 김 사장은 잡지를 펼쳐 보이며 미술 작품이라 해도 손색이 없는 일러스트 등을 보여주었다.

“제가 잡지를 좋아합니다. 잡지는 미술, 인문학, 사회학 등의 종합편입니다. 특히 저는 그 시대의 정신을 읽을 수 있는, 실험적인 잡지들을 수집합니다. 일러스트가 아름답고, 디자인이 돋보인다면 금상첨화겠죠.”

전시장 한쪽에는 초기 인쇄된 브리태니커 전질과 구스타브 도레의 책들이 자리를 메우고 있었다. 또 다른 쪽에는 영국인들이 사랑한 작가 터너의 판화집도 눈에 띄었다. 정교하게 인쇄된 판화집은, 비록 흑백이기는 하나 터너의 풍경화의 매력을 만끽하기에는 충분했다.

3층에는 미국의 한 출판사가 컬렉터들을 위해 한정본으로 만든 헤밍웨이 전집과 일러스트가 아름다운 잡지 몇 권이 자리하고 있었다. 그러나 3층을 아주 특별한 공간으로 만든 것은 단연 윌리엄 모리스다.

모리스가 디자인한 아름다운 문양과 미술 작품에 가까울 정도로 아름다운 책들. 이곳에는 출판 장인 윌리엄 모리스가 캠스콧 출판공방에서 만든 53종 66권이 모셔져 있다.

모리스는 전 세계 출판인들이 흠모해마지 않는 토털 아티스트다. 3층에는 모리스가 남긴 다양한 디자인 작품과 책들이 전시돼 있다. 그중에서도 <초서 저작집>이 가장 눈길을 끈다.

모리스가 생애를 걸고 작업한 <초서 저작집>은 인간이 만든 책 가운데 가장 아름다운 것으로 자주 회자된다. 그가 얼마나 <초서 저작집>에 심혈을 기울였는지, 그의 평생 동지 에드워드 번 존스는 “만약 우리들이 더 오래 살아서 이 책을 완성했다면 그것은 작은 대성당이 될 것이다”라고 말할 정도다.

출판 장인 윌리엄 모리스와의 만남

1층에서 3층 전시장까지, 책 숲을 헤치고 나온 뒤에야 그와 자리를 마주할 수 있었다. 고서가 일으킨 흥분이 어느 정도 가신 뒤, 그의 이야기가 이어졌다.

“제가 왜 아름다운 책을 찾고, 모으느냐. 이유는 간단합니다. 제가 출판인이기 때문입니다. 책은 지식, 정보를 갖춤과 동시에 아름다워야 합니다. 출판인은 책을 아름답게 만들 책임이 있다고 생각합니다.

한길사에서 만드는 모든 책은 아름답다는 생각으로 만듭니다. 아름다운 책을 만들려다 보니 외국 서적도 참고하고, 옛사람들이 만든 아름다운 책도 찾아다니게 된 겁니다.”김 사장은 처음에는 동양의 고서를 모았다.

적잖은 동양의 고서를 모았지만, 미적인 자극은 그리 크지 않았다. 20여 년 전 윌리엄 모리스와의 우연한 만남은, 그런 그에게 적잖은 충격을 주었다.

80년대에 만난 모리스는 그에게 하나의 미적·감성적 충격이었다. 모리스가 만든 책들의 형식과 꾸밈은 그의 눈을 번쩍 뜨이게 만들었다. 캠스콧 출판공방의 책들은 너무 아름다웠다. 단순한 디자인을 넘어선, 그 이상의 것이었다.

그때만 해도 모리스의 책을 손에 넣을 거라고는 생각하지 못했다. 가격도 가격이지만, 워낙 희귀해 손에 넣을 엄두를 못 냈다. 기회는 우연히 찾아왔다.

그는 출판과 관계된 학술대회나 전시, 그도 아니면 개인적인 이유로 해외여행이 잦다. 외국에 갈 때마다 빠지지 않고 찾는 곳이 서점이다. 그가 보유한 고서들은 대부분 서점 순례에서 얻은 것들이다.

일본 기타자와 서점의 기타자와 이치로 씨 또한 서점 순례가 선사한 귀한 인연이다. 김 사장은 기타자와 서점을 통해 캠스콧 프레스에서 만든 책들을 사 모았다.

아름다운 책을 곁에 두는 일은 그에게는 결코 사치가 아니었다. 모리스의 책을 통해 그는 책의 존엄, 책의 미학에 다시 한 번 눈뜨게 됐다.

“몇 년 전 드디어, 캠스콧 출판공방에서 펴낸 모든 타이틀을 컬렉션할 행운이 찾아왔어요. 영국의 컬렉터가 가지고 있던 것이 일본의 마루젠 서점에 와 있었던 거죠. 이런 책들은 새처럼 날아다닙니다.

내 품에 들어왔을 때 잡아야지, 그렇지 않으면 다른 곳으로 날아가 버립니다. 모리스의 책은 희귀한 데다 전 세계에 애호가가 많아 금방 사라져 버립니다. 버거웠지만 제 품에 안을 수밖에 없었죠.”

출판예술인 김언호가 꿈꾸는 책의 세상

캠스콧 프레스 컬렉션은 도서관 하나에 비견될 정도로 가치가 있다. 김 사장은 헤이리 북하우스 개관 후 캠스콧 프레스 컬렉션 가운데 몇 권을 전시해 뒀는데, 그때 대산문화재단에서 주관한 문학가 회의 모임이 북하우스에서 있었다.

모임에 참석한 노벨 문학상 수상작가 오에 겐자부로가 모리스의 책을 보고는 아주 반가워했다. 오에 겐자부로는 윌리엄 모리스를 대단히 좋아한다면서 어떻게 그의 책을 구입했느냐며 궁금해했다.

“오에 선생은 E. P. 톰슨의 <윌리엄 모리스>가 번역됐느냐고 묻기도 했습니다. 그때 이미 제 책상에 <윌리엄 모리스>가 있었거든요. 어떻게 번역을 할까 고민하던 중이었어요.

어떻게 알았는지 한국과학기술대의 조애리 교수 등 젊은 연구자들이 이 책을 공동으로 번역하고 있다고 연락해 왔어요. 한길그레이트북스에서 한 권으로 이 책을 펴내려고 해요.”

하나의 인연이 또 하나의 인연으로 진전되는 것, 김 사장은 그것이 컬렉션의 또 다른 매력이라고 했다.

그는 아름다운 책을 통해 사람과 사람이 이어지고, 서로의 생각이 모여 출판문화를 발전시키는 데 일조하기를 바랐다. 사실 최근 출판물들을 보면 너무 가볍게 만든다는 생각이 들 때도 있다.

이런 때 옛 출판 장인들이 남긴 유산은 우리에게 시사하는 바가 크다. 한국 출판문화의 심화 ·확장을 위해서는 넓은 지평과 다양한 시각이 필요하다.

“언젠가는 이곳에서 책을 사랑하는 사람들과 함께 작은 음악회나 시 낭송회를 열 생각입니다. 서양식으로는 살롱이고, 우리식으로 하면 사랑방인 셈이죠. 책 박물관이 소통의 장으로, 살아있는 공간으로 활용된다면 더 이상 바랄 게 없습니다.”

책 향기 가득한 박물관을 나서며 기자는 방명록에 이렇게 썼다. “아름다운 책의 숲에서 행복하였습니다”라고. 헤이리의 맑은 공기가 기분 좋게 느껴지는 저녁이었다.

글 신규섭·사진 이승재 기자 wawoo@hankyung.com