안경은 원래 사물을 좀 더 잘 볼 수 있도록 만든 과학적 도구다. 안경 덕분에 우리는 일생 동안 더 많은 시각 정보를 얻고 보다 편리하게 생활할 수 있다. 그런데 더 많이, 더 자세히 본다는 것이 항상 좋은 것만은 아니다. 어두운 안경이 마음을 안정시키듯이 때로는 사물이 잘 보이지 않는 편이 도움이 될 수 있다. 미술작품에서 안경은 실용품이자 시각에 대한 상징물로‘본다는 것’에 대해 그 방법과 의미를 시사한다.

회화에 최초로 등장한 안경의 의미

이탈리아 베네치아 북부 도시 트레비소에는 산니콜로 성당이 있다. 그 성당 부속 회의소에는 1352년 토마소 다 모데나(Tommaso da Modena)가 그린 프레스코 벽화가 남아 있다. 그림 속에 묘사된 사람들은 1217년에 설립된 도미니크 수도회의 수사들이다. 그들은 나란히 책상에 앉아 모두 열심히 책을 보고 있다. 주목할 것은 그중 한 사람이 코에 걸치고 있는 안경이다. 바로 이것이 회화에서 최초로 등장한 안경으로 알려져 있다. 안경을 쓴 사람은 위그 드 생 세르(Hugh de St. Cher) 또는 프로방스의 위그라 불리는 추기경이다. 이 추기경은 1263년에 사망했고 생전에 한 번도 안경을 쓴 적이 없었다. 그때는 서양에서 아직 안경이 발명되기 전이었다. 그런데 왜 그는 그림에서 안경을 쓰고 있을까? 그것은 화가 토마소가 실제 사실을 그대로 묘사하기보다는 안경을 통해 다른 의미를 나타내고자 했기 때문이다. 위그는 안경을 끼고 손으로 짚어 가며 글을 읽고 쓰느라 여념이 없다. 안경은 그를 노력하는 학자이며 심미안이 있는 지식인으로 표현하기 위해 선택한 상징적 수단이었다. 당시 도미니크회 수사들은 ‘과학의 운반자’로 여겨졌고 이러한 그림을 주문해 자신들의 앞선 지적 활동을 공표하고자 했다.

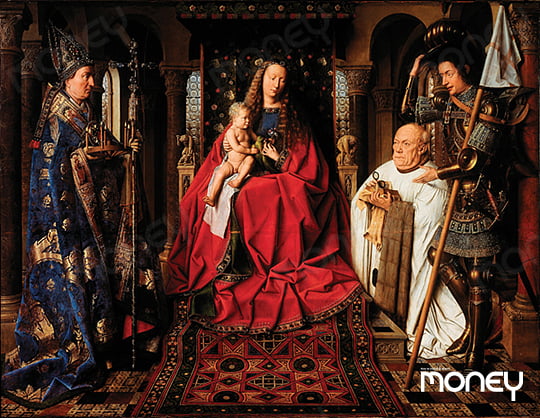

사물을 잘 보게 해주는 안경은 특히 성경책을 잘 읽을 수 있도록 도와주는 기구로서 종교미술에 활용됐다. 즉 성서를 자주 접하는 수도자나 성직자, 신학자들의 신심을 표현하기 위해 회화 속에 안경이 그려지곤 했다. 15세기 플랑드르 화가 얀 반 에이크(Jan van Eyck)는 ‘반 데르 펠레와 함께 있는 성모자’에서 안경을 이용해 진정한 신앙인의 태도를 표현했다. 이 그림은 브뤼주의 부유한 성직자 요리스 반 데르 펠레(Joris van der Paele)의 죽음을 기리기 위해 제작됐다. 그림 속에서 흰 옷을 입은 요리스는 성모자 앞에 무릎을 꿇고 앉아 기도서와 안경을 손에 든 채 허공을 바라보고 있다. 아직 펼쳐진 책 위에 안경이 놓여 있어 그가 조금 전까지 책을 읽다가 방금 중단하고 안경을 벗었음을 알려준다. 동그란 안경테는 요리스가 읽은 구절을 강조하며, 그가 성서에 몰입해 있다가 어떤 대목에서 감명을 받았음을 나타낸다. 그는 안경을 쓰고 성서를 잘 읽었기에 깨달음의 경지에 이르렀고, 이젠 더 이상 안경이 필요 없게 됐다. 영혼의 눈이 뜨였으니 육신의 눈을 밝히는 것은 그리 중요하지 않기 때문이다. 허공을 향한 시선이 말해주듯 그는 지상의 모든 것을 떠나 곧 천국에서 영원한 안식을 얻게 될 것이다.

이후 안경은 점점 더 널리 보급됐고 그런 가운데 안경이 신체의 약점을 드러낸다는 이유로 착용을 꺼리는 현상도 나타났다. 그러나 안경은 미술작품에 계속 등장하면서 인물에게 전문가나 지식인의 위엄을 부여하고 인물의 성품, 개성, 노력과 같은 보이지 않는 부분을 보완해주곤 했다.

‘본다는 것’에 대한 성찰

안경은 세상을 더 자세히, 정확히 볼 수 있게 하는 또 하나의 ‘눈’이다. 그러나 눈을 더 많이 가지면 언제나 유익하기만 할까? 안경은 사물을 잘 볼 수 있게 하지만 그 때문에 다른 중요한 것을 간과하게 만들고 욕심을 부추기기도 한다. 따라서 전통 미술에서 안경은 세상에 대한 탐욕이나 집착을 경계하라는 교훈을 주기도 했고, 안경을 벗어야 할 때가 있음을 알리기도 했다.

‘본다는 것’에 대한 성찰은 곧 인간의 능력과 한계에 대한 각성이라 할 수 있다. 그러한 인식은 시각예술에 있어서 새로운 조형에 대한 눈을 뜨게 했고, 20세기 추상미술 발달의 추진력이 됐다. 추상미술은 현실의 외양 묘사에 오랫동안 집착했던 육신의 안경을 벗었기에 가능한 일이었다.

박은영 미술사가·서울하우스 편집장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지