우리가 봄을 기다리는 이유는 ‘봄’이라는 단어가 전해주는 무언가 따뜻함, 생명력, 그리고 새로운 희망을 그리워하기 때문이 아닐까. 가장 좋은 시절을 ‘내 인생의 봄날’이라 표현하는 것도 이와 무관하지 않을 것이다. 봄을 기다리며…. 희망, 생명력, 따뜻함을 함께 느낄 수 있는 그림들을 소개한다.

칼 스피츠베크(Carl Spitzwe), <가난한 시인>(The poor poet), 1839년,

뮌헨 노이에 피나코텍 소장

천장에 거미줄이 여기저기 쳐진 낡은 다락방에 누워있는 삐쩍 마른 남자. 머리 위에는 빗물이 새는 것을 막기 위해 우산이 대롱대롱 매달려 있다. 그는 여기저기 기운 흔적이 엿보이는 담요를 덮은 채 한 손에는 종이를 들고 다른 한 손으로는 벼룩을 잡는 중이다.

안경을 끼고 깃털 펜을 물고 있는 남자의 곁에는 두꺼운 책들이 쌓여 있다. 그는 시인이다. 한때 시인을 가장 이상적인 직업이라 생각한 적이 있었다. 그러나 이상과 현실이 늘 같을 수는 없는 법.

그림 속 시인의 모습을 살펴보면 난방이 제대로 되지 않는 듯한 방에서 옷을 껴입고 이불을 덮고 앉아 창작에 몰두하고 있다. 아니, 사실 몰두하는 것처럼 보이지는 않는다. 빈대를 손가락으로 꾹 누르고 있는 그의 시선은 이상과 현실의 경계에서 고민하고 있는 듯하다. ‘이걸 계속해, 말아.’

그러나 이 그림이 음침하지 않고 유쾌하게 다가오는 이유는 그의 표정이 어둡다기보다 익살맞은 쪽에 더 가깝기 때문이다. 방 한쪽 구석의 온기가 없어 보이는 난로에는 불쏘시개용으로 쓰이고 있는 그의 습작인 듯한 종이뭉치들이 보인다.

이상은 높으나 현실은 만만치 않다. 다행히 다락방 창문으로 햇빛은 들어오고 있고, 시인은 자신이 가장 하고 싶은 일을 지금 할 수 있다. 비록 물이 새는 작고 허름한 다락방일지라도 나만의 공간 안에서 말이다.

아직은 추운 겨울이지만 그에게도 곧 좀 더 따뜻한 희망의 봄이 찾아올 것이다. 현실에 절망하기보다는 긍정적이고 따뜻한 시선으로 바라보는 일. 어쩌면 지금 우리 모두에게 필요한 건 아닐까.

작가인 칼 스피츠베크는 이처럼 유머러스한 일상의 풍경을 그림에 자연스럽게 녹여내는 재주가 있었다. 그는 뮌헨에서 태어나고 자랐으며, 일상의 따뜻함을 재치 있게 표현한 작품들을 주로 그렸다. 그의 그림 속 익살맞은 시인은 삶에 대한 그의 따뜻한 시선을 읽을 수 있는 캐릭터다.

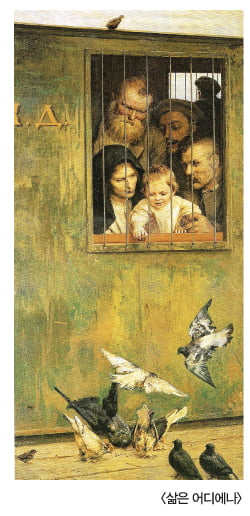

니콜라이 야로센코(Nikolai Yaroshenko),

<삶은 어디에나>(Life is everywhere), 1888년,

모스크바 트레티야코프 미술관 소장

쇠창살이 달린 열차 창문으로 보이는 엄마와 아기, 그리고 곁에 있는 남자는 아버지로 한 가족이다. 아이의 아버지는 정치범으로, 아내와 아이는 이 길고 긴 고난의 여정을 함께 하는 중이다. 그들은 같이 수용소로 가고 있다.

그러나 그러한 길에도 희망은 있다. 열차가 잠시 정차하고 있는 동안, 아이는 비둘기에게 모이를 주고 있다. 천사 같은 아이의 얼굴을 보는 아버지의 얼굴에는 웃음이 피어난다. 위에서 내려다보는 사람들은 동료 죄수들이다.

죄수라는 신분 때문에 다들 먹을 것이 부족하지만 비둘기에게 먹을 것을 나누어주는 아기를 막는 사람은 아무도 없다. 오히려 흐뭇한 표정의 그들은 비록 쇠창살 안에 갇혀 있더라도 러시아에서는 좀처럼 오지 않는 길고 긴 겨울의 끝, 봄날의 따뜻한 순간을 만끽하고 있다. 창살 밖은 기다리던 봄이다.

겨울이 제 아무리 길고 혹독하더라도 결국 봄은 오게 돼있다. 사람들의 삶이 거칠고 메마르더라도 힘들고 가난할수록 작은 것을 나누고 서로를 생각하는 마음은 견고해져 간다.

에두아르 마네(Edouard Manet),

<비눗방울을 부는 소년>(Boy blowing bubbles), 1867년,

리스본 굴벵키앙 미술관 소장

에두아르 마네의 그림에서 볼 수 있는 독특한 매력이기도 하다. 그는 종종 배경에 아무것도 넣지 않은 채 오직 모델만을 그리고 여백을 남겨두곤 했다. 그림 속 소년은 마네의 의붓아들인 레옹이다. 레옹은 마네의 작품에서 여러 번 모델로 그려진 바 있다.

그림 속 레옹의 얼굴은 천진하면서도 남자다운 매력이 잘 드러난 소년의 얼굴이다. 언뜻 보면 마네의 대표작인 <피리 부는 소년>과 비슷하기도 한데 둘은 다른 모델이다. 이는 마네가 소년을 묘사함에 있어 같은 방식을 사용했기 때문이다.

보통 비눗방울은 삶의 허무함을 상징한다. 곧 공기 중으로 사라져버리는 비눗방울처럼 우리네 삶도 그런 구석이 있기 때문이다. 보통 살아가며 우리가 집착하는 많은 것들 부나 명예, 권력 혹은 육체적 아름다움 등은 세월이 흐르고 나면 덧없이 사라져버리는 경우가 많다.

비눗방울은 보기에는 아름답고 영롱하지만 세상에 나오자마자 곧 꺼져버리고 마는 하루살이 운명이다. 상대적인 기준에서 보면 인간의 삶도 다를 바 없는 것이기도 하다. 그러나 삶을 무조건 허무함으로 치부한다면 우리 개개인의 생의 의미가 사라져 버릴 것이다. 누구에게나 가슴속 깊은 곳에 ‘열망’이 있는 법이다. 마네의 그림 속 비눗방울은 그러한 열망을 표현한 것으로 해석되기도 한다.

‘인생은 짧고 예술은 길다’라는 명언처럼 우리네 삶은 짧을지라도 예술은 영원히 남을 테니까. 그가 가지고 있는 예술혼은 세상 밖으로 나와 언젠가 사그라질지 모르지만 그의 작품은 우리 곁에 언제까지고 남게 될 것이다. 소년의 비눗방울은 곧 희망이다.

강지연 _ 교사. <명화 속 비밀이야기>, <명화 읽어주는 엄마> 저자.

네이버 블로그 ‘귀차니스트의 삶(http://blog.naver.com/oilfree07)’ 운영. oilfree07@naver.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지