불황 없는 ‘앤티크 성지’ 유럽

유럽은 앤티크의 성지다. 그다음이 미국, 일본 등이다. 한마디로 앤티크는 선진국형 문화이자 아트(art) 투자다. 앤티크 시장은 불황과도 상관없다. 영국은 지금도 박람회(antique fair), 벼룩시장(flea market) 등 1년에 1000번 이상 앤티크 관련 행사가 열리고 있다.

유럽의 앤티크 열기를 보면 선진국으로 가고 있는 한국의 미래가 보인다.

이현주 기자│한국경제DB

세계 앤티크 시장의 상징이 된 영국 런던의 ‘포토벨로 마켓(Potobello market)’. 영화 ‘노팅힐’의 배경으로도 유명한 이 골동품 시장에는 주말이면 각국에서 모인 사람들로 북적거린다. 약 2000개의 상점이 들어서 있는 영국 최대 벼룩시장으로 머리가 희끗한 가게 주인들이 많다. 그들은 골동품에 얽힌 재미있는 이야기를 들려주며 과거와 현재를 잇는 가교 역할을 한다.

영국에는 이와 같은 앤티크 장터가 도시마다 열린다. 수백 년 전부터 앤티크를 거래해 왔고, 경매가 열렸다. 경매사의 양대 산맥인 크리스티와 소더비의 탄생지가 바로 1700년대 영국이다. 경매 하면 미술품이 먼저 떠오르지만, 크리스티를 비롯해 소더비, 본햄스, 필립스 등 4대 경매 회사는 영국의 앤티크 문화를 다지는 데 선도적 역할을 해 왔다.

영국은 순수미술에 밀려 있던 앤티크를 ‘장식미술’이라는 체계적인 학문과 시스템으로 만들고, 존중받는 직업으로 ‘딜러 가문’까지 배출한 앤티크의 메카다. 유럽 재정 위기와 글로벌 불황의 후폭풍 속에서 지금도 박람회, 벼룩시장 등 1년에 1000번 이상 앤티크 관련 행사가 열리고 있다.

프랑스 파리에서는 ‘생투앙(Saint-Ouen)’이라는 벼룩시장이 유명하다. 이곳을 찾는 연간 방문객은 1300만 명이 넘는다. 이는 에펠탑, 노트르담을 찾는 방문객과 맞먹는다. 각종 골동품의 집합소로 스페인 ‘엘 라스트로(El Rastro)’와 함께 세계 최대 벼룩시장으로 이름나 있다.

1년 내내 앤티크 행사 열리는 영국

많은 인파가 몰리는 앤티크 시장은 그 자체로 하나의 산업이다. 앤티크를 사고파는 상점과 이들이 한데 모인 앤티크 센터, 놀랍게도 거의 매일 열리는 크고 작은 페어 및 경매, 전문 딜러와 수리와 보수 전문가들이 모두 앤티크를 중심으로 형성돼 있다. 불황에도 불구하고 전 세계의 문화자본이 몰리는 ‘경제특구’인 셈이다.

특히 앤티크가 유럽에서 꽃피우게 된 배경은 뭘까. 우선 상류층의 귀족 문화가 자리 잡고 있다. 특히 유럽의 왕조와 귀족들이 즐겨 쓰던 소장품들은 당대 최고의 장인들이 한 땀 한 땀 공들여 만든 것이다. 장인들은 시대마다 고유한 스타일을 창출했고, 이런 고급 문화를 수집하고 따라하는 것은 17세기부터 하나의 열풍이었다. 가정마다 앤티크로 집을 장식하고 이를 통해 신분제적 지위를 유지해 왔다.

트렌드 리더들은 앤티크를 통해 경영에 필요한 영감을 얻곤 한다.

단순히 오래됐다고 해서 앤티크가 아니다. 소장 가치가 있을 만큼의 기능성, 심미성, 제작 기법의 특이성, 보존 상태 등이 종합적으로 고려돼 앤티크의 가치가 결정된다. 귀한 앤티크 제품은 ‘부르는 게 값’일 정도다. 당대에 만들어진 ‘시대품(period piece)’이 있는가 하면, 그것을 모방한 ‘재현품(reproduction)’도 있다. 이에 따라 가격도 천차만별인데, 시간이 지나면 재현품 또한 앤티크 명단에 오르는 점이 재미있다.

앤티크의 특별함은 무엇보다 유한한 것에 대한 요구, 즉 희소성에 있다. 생활품이지만 오브제로 불릴 만큼 당대를 대표하는 예술품으로, 동시대의 컨템퍼러리에는 없는 삶의 흔적과 역사를 담고 있다. 문화와 전통, 미학이 응축돼 세월을 통해 계속 가치를 상승하며 살아남은 것, 그것이 앤티크다.

그렇게 유럽에서 꽃핀 앤티크는 세계 각국으로 뻗어갔다. 유럽의 전통적인 상류층의 문화를 향유하고 싶어 하는 글로벌 자산가들이 수요를 형성하면서다. 한 조사에 따르면 자산가 100명 중 37명이 앤티크에 투자하는 것으로 나타났다. 앤티크 시장에선 쉽게 말하면 ‘보따리상’에 비유되는 앤티크 딜러들이 중요한 역할을 한다. 분야별 전문 딜러들이 각국에 앤티크 상점 또는 사무소를 두고 활동하며 이들은 글로벌 네트워크를 형성하고 있다.

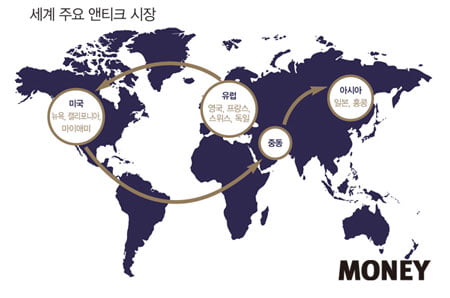

서양 앤티크 수요와 공급이 모두 활발한 곳을 중심으로 영국, 프랑스, 스위스, 독일 등 유럽과 미국의 뉴욕·캘리포니아·마이애미, 중동, 아시아의 일본·홍콩 등이 큰 장을 형성하고 있다. 유럽 못지않게 서양 앤티크를 소비하고 거래하는 시장이 미국이다. 유럽에 자포니즘(일본풍이라는 뜻으로 19세기 유럽에서 유행했던 사조)을 일으켰던 일본도 앤티크 시장이 일찍이 자리 잡은 곳이다.

자산가뿐만 아니라 세계를 움직이는 트렌드 리더들 또한 앤티크를 즐겨 찾는 마니아층이다. 유럽에서 오랜 기간 앤티크 딜러로서 활동한 김재규 딜러는 “글로벌 명사들의 공통점이 바로 크고 작은 앤티크를 수집하는 것이다”라며 “1대에 360억 원에 달하는 부가티 아틀란틱이 패션 브랜드 랄프로렌을 만든 랠프 로런(Ralph Lauren) 회장의 소유로 그는 60여 대의 클래식 카를 보유하고 있다”고 말했다.

가수이자 배우인 바브라 스트라이샌드는 티파니 글라스 컬렉터로 유명하다. 그는 매해 연말이면 화려한 파티를 여는데 이 자리에는 그 해에 수집한 티파니 램프가 환하게 빛을 밝힌다. 미국 경제지 포브스의 발행인이었던 고(故) 말콤 포브스는 앤티크 장난감 수집가로, 그와 그의 아들이 40년간 수집한 장난감 컬렉션이 한 경매를 통해 무려 26억 원에 거래되기도 했다. 김재규 딜러는 “꼭 값비싼 물건이 아니더라도 일상의 작은 것까지 소중하게 여기고 물려주고 거래하면서 마르지 않는 샘처럼 끝없이 새로운 시대품을 창출하는 것이 앤티크 문화다”라고 말했다.

트렌드 리더들은 앤티크를 통해 경영에 필요한 창조의 영감을 얻곤 한다. 한 패션지는 ‘랄프로렌, 빈티지 경주용 차에서 영감을 얻다’라는 제목으로 클래식 카의 인테리어를 연상시키는 스웨터 디자인에 대해 소개했다. “빈티지 자동차의 힘과 정교함에 최고의 소재를 결합시킴으로써 시간을 초월한 모던함과 역동적이고도 도회적인 세련미가 느껴진다”. 영국에서는 ‘Modern design from antiques(앤티크로부터 오는 현대 디자인)’라는 말이 상식처럼 통한다.

저성장 시대를 맞은 한국 경제에서도 최근 창의성이 화두다. 인문학을 공부하는 최고경영자(CEO), 기업과 예술이 컬래버레이션(협업)을 하는 사례가 늘고 있다. 문화예술을 콘텐츠로 활용해 새로운 비즈니스 모델을 만든다는 아이디어에서다. ‘예술에서 배운다’는 이와 같은 장르의 융합 시도는 오브제이면서도 역사와 인물의 인문학적 이해, 문화적 안목과 소양이 필요한 앤티크를 만나 옛것을 본받아 새것을 창조한다는 법고창신(法古創新)의 키워드를 만들어낸다. 그런 의미에서 앤티크는 문화이면서 동시에 투자다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지