[곽현수 신한금융투자 애널리스트] ‘불황(recession)’은 국내총생산(GDP) 성장률이 2분기 연속 전기 대비 마이너스를 기록할 때를 의미한다. 대부분의 국가가 이 기준을 불황 여부 판단에 적용한다.

미국은 다르다. 미국에선 전미경제조사국(NBER)에서 불황을 판단한다. 많은 전문가들도 NBER의 결정을 참고한다. NBER는 여러 지표를 종합해 불황 여부를 판명한다.

NBER에서 불황을 판단할 때 사용하는 지표의 정확한 산식은 알 수 없다. 여기서는 각 지표의 시작점을 100으로 환산해 이들의 산술 평균값을 지수로 활용했다.

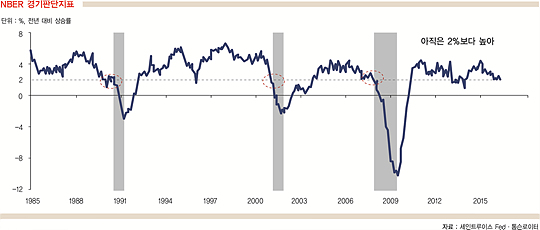

이 NBER 경기 판단 지표의 흐름을 보면 1985년 이후 30년간 이 지표가 전년 대비 상승률이 2% 이하로 떨어지면 불황이 왔다는 것을 알 수 있다. 4월 기준으로 현재는 2.1%로 2%보다 높다. 브렉시트의 영향으로 2%를 밑돌지가 관심이다. 미 중앙은행(Fed)에 달렸다.

금융 위기 이후 이 지수가 2%를 밑돈 적이 있다. 2013년이다. 시퀘스터(재정 긴축) 발동으로 재정 절벽에 따른 재정지출 축소로 실물 경기에 대한 불안감이 커질 수 있던 때다.

Fed는 이런 상황을 염두에 두고 사전에 2012년 9월, 12월에 각각 모기지 채권 및 국채 무제한 매입을 결정한 바 있다. 이에 따라 2013년 하반기에는 실물 및 금융 지표가 빠르게 안정됐다. Fed의 조기 진화 효과였다.

글로벌 금융시장의 변동성 확대는 불확실성에 대한 투자자들의 짜증이 만들어 낸 현상이다. 아직은 실체가 없다. 각국 중앙은행들의 조치로 짜증의 싹을 조기에 잘라버릴 수 있다면 위기의 불꽃은 빠르게 진화될 수 있다. 브렉시트, 두려울 이유는 없다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지