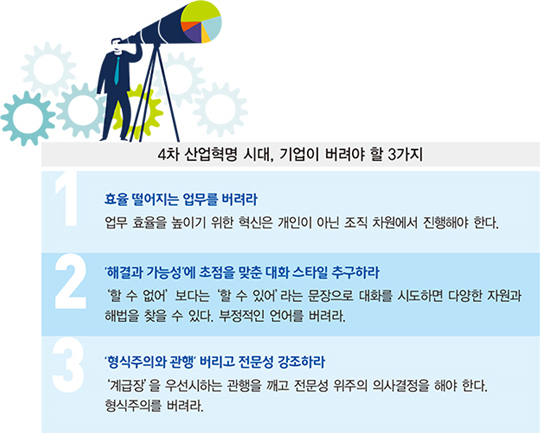

‘효율 떨어지는 업무’·‘장애물 중심의 대화법’·‘계급장 중심의 의사결정’ 버려야

[한경비즈니스 칼럼=오승리 휴먼솔루션그룹 전문교수] 4차 산업혁명 신드롬이다. 정보통신기술(ICT)은 빠른 속도로 다양한 분야를 통합해 가고 쏟아지는 예측과 전망은 금방이라도 인공지능에 우리의 일자리를 빼앗길 것 같은 불안감을 준다.

그뿐만 아니라 주요 기업 매출액 총합은 3년 연속 감소했다. 1960년대 이후 처음이다. 상황을 종합해 보면 메시지는 결국 변해야 산다는 것이다.

이 같은 상황을 반영해 기업 내에 변화 전담 조직을 신설하고 강도 높은 변혁을 추진하는 조직이 늘고 있다. 이런 주변의 움직임에 ‘뭘 더할까’ 고민이 앞설 수 있다. 하지만 변화를 위해 모든 조직이 사물인터넷(IoT) 사업에 뛰어들거나 빅데이터를 들여놓아야 할까.

아니다. 오히려 변화에 대한 공감대를 높이고 지속적인 혁신을 이끌기 위해 놓치지 말아야 할 것은 ‘뭘 버릴까’다. 큰 변화에 앞서 조직이 버려야 할 세 가지에 대해 생각해 보자.

◆ 업무 혁신, 개인이 아닌 조직 차원에서

첫째, ‘효율이 떨어지는 업무’부터 버려야 한다. 다들 바쁘게 움직이는데 이렇다 할 만한 성과가 없다면 다 이유가 있다. ‘하면 안 될 일’을 해서일까. 아니다. 그런 일은 직원들도 걸러낸다. 문제는 ‘괜찮아 보이는’ 일이다.

성과와 큰 관련이 없지만 큰 탈 없으니 관성적으로 하는 ‘괜찮은’ 일 때문에 정작 ‘중요한’ 업무들이 우선순위에서 밀리는 경우가 의외로 많다.

2008년 웅진싱크빅의 상황이 그랬다. 잇단 신규 사업 실패로 부채비율이 급상승했지만 직원들은 위기를 체감하지 못했다. 이런 안일한 분위기를 깨고 신성장 동력을 찾기 위해 회사 차원에서 ‘혁신 경영’을 선언했지만 뭘 더 해보기 어려울 정도로 직원들의 업무는 포화 상태였다.

그래서 착수한 혁신 활동이 ‘지우잡’이다. 지우잡은 ‘지우다’와 ‘일(job)’의 합성어로 낭비·중복·불필요한 활동을 덜어내 업무 효율을 높이는 작업을 말한다.

지우잡을 통해 조직 내에 ‘괜찮아 보이지만’ 중요도가 떨어지는 일들을 찾아냈고 그 결과 연간 8270시간에 해당하는 업무량을 줄일 수 있었다. 그 덕분에 직원들은 보다 중요한 업무에 집중했다.

◆ ‘해결과 가능성’ 염두에 둔 대화 스타일

그런데 궁금하지 않나? 효율이 떨어지는 업무를 직원들은 왜 끌어안고 있었을까.

그 업무를 덜어냈을 때 대체할 만한 방안을 찾는 것이 개인 차원에서 쉽지 않기 때문이다. 그래서 불필요한 활동을 찾고 개선하는 작업은 웅진싱크빅이 했던 것처럼 조직 차원에서 진행해야 한다.

둘째, ‘장애물’ 중심의 대화법을 버려야 한다. ‘예전과 같은 방식으로 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다.’ 혁명적 이론을 세상에 내놓은 알버트 아인슈타인의 말이다. 그런데 조직 안에 이런 ‘미친 짓’들이 종종 벌어진다.

영국의 제과업체 워버튼스도 그랬다. 제빵·제과에 관해 문제 제기 없이 50년간 예전의 방식을 고수해 온 것이다. 하지만 변화가 필요했고 워버튼스는 제과업계의 선두에 오르는 과정에서 ‘문장’ 하나를 버렸다. ‘그렇게 할 수 없어. 왜냐하면…’이란 표현이다.

‘장애물’은 명확하지만 ‘해결책’이 빠져 있는 표현 대신 ‘~한다면 ~할 수 있어’란 문장으로 대화를 시작하게 했다.

그러자 예전 같으면 “그런 새로운 포장을 ‘사용할 수 없어. 왜냐하면’ 작업 라인이 느려질 테니까”는 식으로 문제 제기만 할 상황에서 “다른 곳의 작업 라인을 ‘쓸 수 있다면’ 이런 새로운 포장도 쓸 수 있어”라고 탐색과 고민이 담긴 대화를 진행할 수 있었다.

중요한 것은 이런 문장 형태로 최소 다섯 가지 정도의 선택안을 탐구해야 효과적이다. 즉흥적인 한두 가지 답변으로는 이전과 다른 해법을 찾기 힘들기 때문이다.

이전과 다른 문제 해결이 필요하다면 새로운 툴과 방식을 들여오기 전에 조직 안의 대화 스타일부터 바꿔 보자. ‘해결과 가능성’에 초점을 맞춰 얘기를 나누다 보면 좀 더 다양한 자원과 해법을 찾을 수 있다. 그뿐만 아니라 문제를 해결해 내고 말겠다는 책임감까지 끌어낼 수 있다.

큰 변화에 앞서 조직이 버려야 할 마지막 관습은 ‘계급장’ 중심의 의사결정이다.

카드업계에 후발 주자로 등장해 10년 만에 업계 2위로 발돋움한 회사가 있다. 현대카드다. 현대카드는 지금 유행을 선도하는 트렌드세터이자 혁신의 롤모델로 주목 받고 있다.

하지만 지금의 정태영 현대카드 부회장이 사장으로 취임하던 2003년 당시만 해도 6000억원 적자에 뿌리 깊은 관료주의가 개혁 의지를 발목잡고 있었다.

당시에는 ‘위계적 거울보기(hierarchical mirroring)’가 팽배했다. 쉽게 말해 상대가 그 분야의 전문가라고 하더라도 직급이 맞지 않으면 말도 섞지 않는 분위기였다. 이 때문에 전문성이 떨어지더라도 동일한 직급이 나와 논의해야 일이 진행됐다.

실무를 담당하는 전문가가 빠지니 일이 제대로 진행될 리 없고 사공이 많아지니 의사결정 속도가 빨라지지 않아 문제였다.

심지어 조직 안에 사장님도 모르는 사장님 지시 사항이 넘쳐났다. ‘최고경영자(CEO) 관심 사항’ 혹은 ‘사업부장 지시’라는 라벨이 붙으면 그동안 하던 중요한 일을 모두 제쳐놓고 그 일에 우선적으로 매달리는 것이다.

심할 경우에는 CEO가 지나가는 말로 잠깐 언급했을 뿐인데도 관련 부서에서 자신들이 추진하고 싶은 일에 ‘CEO 지시 사항’이란 이름을 달아 추진했다. 다른 부서의 문제 제기를 막기 위해서다.

맡은 일보다 상사의 의전이나 윗분이 좋아하는 형식에 시간을 더 들였고 당연히 업무는 더디게 진행됐다.

‘전문성’보다 ‘계급장’을 우선시하는 관행을 깨기 위해 정태영 사장은 취임 초부터 강하게 선언했다.

“월례회 때 사장이 입장한다고 박수 치지 마라”, “회의실에서 사장 전용 의자를 치워라”, “내가 호출한다고 상의 챙기러 사무실 들르지 말고 편한 상태로 와서 얘기해라” 등 작은 행동 단위부터 형식주의와 관행을 버리기 시작했다.

사장의 실천과 행동은 그 어떤 메시지보다 강력하게 전달됐고 조직 안에는 실력과 전문성 위주의 의사결정이 이뤄졌다. 그 덕분에 업계 꼴찌였던 조직은 스피드를 얻었고 이른 시간 안에 선두권에 돌입할 수 있었다.

새해가 되면 연례행사처럼 피트니스를 찾는 고객들이 있다. 예전에는 그냥 아령이나 덤벨을 들고 트레이닝을 시작했는데 요즘은 인보디 검사부터 한다. 몸속의 체지방과 근육 비율을 확인한 뒤 그에 맞게 식단과 운동 루틴을 짜는 것이다.

몸에 불필요한 요소들을 ‘제거’해 나가지 않으면 백날 운동해 봐야 균형적인 몸매를 찾기 힘들다는 걸 알았기 때문이다. 조직도 마찬가지다. 다가온 커다란 변화를 기회로 삼고 싶다면 ‘뭘 더할지’보다 ‘조직 안에 무엇을 남기고 무엇을 버릴 것인지’를 우선해야 한다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지