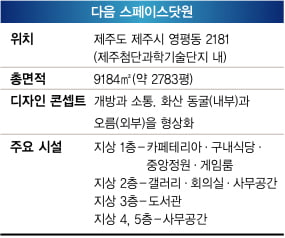

스페이스닷원은 아름다운 제주의 자연과 조화를 이루도록 세심하게 디자인됐다. 경사진 지형을 그대로 살리고 공사로 파낸 흙을 한쪽에 쌓아 인공 오름을 만들었다. 멀리서도 눈길을 사로잡는 적갈색 컬러는 제주에서 흔하게 볼 수 있는 화산송이(화산석 부스러기)의 색감을 그대로 옮겨 놓은 것이다. 내부에 들어서면 높은 천장과 노출 콘크리트가 화산 동굴을 연상시킨다. 개방감을 극대화한 통유리로 고개를 들면 어디서든 한라산과 푸른 바다를 볼 수 있다.

그러나 이곳을 더욱 특별하게 만드는 것은 350여 명의 다음 직원들이다. 20~30대 젊은 층이 대부분인 이들은 마치 대학 캠퍼스처럼 자유로운 분위기다. 양복에 넥타이를 맨 전형적인 ‘직장인’은 찾아볼 수 없다. 반바지에 슬리퍼 차림도 어렵지 않게 만날 수 있다. 점심시간이 되자 저마다 키우는 채소를 돌보기 위해 사옥 뒤편에 조성된 텃밭으로 삼삼오오 모여들어 웃음꽃을 피운다. 검색품질팀 백수희(27) 씨는 “제주에 내려와 많은 것이 달라졌다”고 말했다. 서울에서는 점심시간에 밖에 나가 머리를 식히고 싶어도 매연과 인파 때문에 엄두를 내지 못했다. 하지만 제주는 한 발만 나서면 어디든 환상적인 산책 코스다.

달라진 것은 점심시간 풍경만이 아니다. 다음의 본사 이전은 직원들의 삶까지 바꿔놓았다. 출퇴근 시간이 단축되면서 여가 시간이 늘어났고 넓고 쾌적한 환경에서 생활하다 보니 업무 스트레스도 크게 줄었다. 가정과 회사에서 느끼는 직원들의 행복지수는 이전과 비교하기 힘들 정도다. 서비스플랫폼개발팀 홍종민(30) 씨는 “예전에는 일하기 위해 사는 기분이었는데 제주에 오고 나서 살기 위해 일한다는 걸 깨달았다”고 말했다.

악명 높은 서울·수도권 중심주의에 반기를 들고 본사를 지방으로 옮긴 것은 다음이 첫 사례다. 박대영 제주프로젝트 담당 이사는 “전기만 공급되면 인터넷 기업은 어느 곳에 있든 문제가 되지 않는다”며 “그런데도 이상하게 서울과 수도권을 벗어나지 못한다”고 말했다. 박 이사의 계산에 따르면 서울 직장인들은 출퇴근 전쟁에 업무 시간 기준으로 매년 60일 이상 허비한다. 이를 자기 계발에만 잘 활용해도 지방 이전에 따른 각종 기회비용을 상쇄하고도 남는다는 설명이다.

올해 지방 이전을 앞둔 정부 부처와 공공 기관들이 대부분 인재 이탈 공포에 시달리고 있다. 이들 중 상당수가 다음의 성공 사례를 벤치마킹하기 위해 스페이스닷원을 찾고 있다. 지방 이전 아이디어를 처음 내놓았던 이재웅 다음 창업자는 한 인터뷰에서 “제주 이전은 단지 환경을 바꾸는 것이 아니라 DNA를 바꾸는 작업”이라며 “다양한 벽에 부딪치고 있지만 헤쳐 나갈 것”이라고 자신했다. 다음은 올해 보육 시설과 게스트하우스, 프로젝트룸 등이 들어가는 스페이스닷투와 스페이스닷스리를 착공할 예정이다.

제주=취재 장승규·이현주 기자,

사진 김기남 기자

전문가 기고=김수종 자유칼럼 공동대표

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지