롯데 3배 성장의 비밀

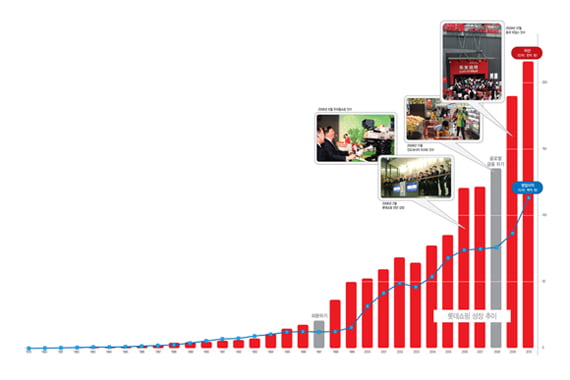

재계 5위 롯데의 성장 속도가 눈부시다. 7년 새 그룹 매출을 3배 가까이 늘렸다. 금융 위기 여파로 많은 기업이 몸살을 앓았지만 롯데는 무풍지대였다. 경영 DNA도 달라졌다. 돌다리도 두드려 본다는 보수 경영은 옛말이다. 대표적인 내수 기업이라는 굴레도 벗어버렸다.거침없는 인수·합병(M&A)과 발 빠른 해외 진출이 그 자리를 대신한다. 롯데는 지난해 한 달에 1개꼴로 기업을 사들이며 ‘통큰’ 경영의 정점을 찍었다. 변화의 중심에는 그룹의 새 얼굴인 신동빈(56) 회장이 있다. ‘글로벌 롯데’는 그의 트레이드마크다.

그렇게 문을 연 공장은 미군의 공습으로 하루아침에 잿더미가 됐다. 광복이 됐지만 차마 귀국선에 오를 수 없었다. 빚을 갚아야 한다는 책임감 때문이었다. 다시 이를 악문 신격호는 마침내 껌 사업으로 재기해 1948년 일본에 (주)롯데를 세웠다.

신격호 롯데그룹 총괄회장은 한일 국교 정상화가 이뤄지자 주저 없이 모국 투자에 나섰다. 애초 중공업 투자를 계획했지만 ‘제철업 국영 방침’에 따라 이를 포기하고 1967년 롯데제과를 설립하면서 한국에 들어왔다.

1979년 소공동 요지에 초현대식으로 지은 롯데쇼핑센터(롯데백화점 본점)는 국내 유통산업의 메카로 자리 잡았다. 신 총괄회장은 한국에서 번 돈을 한국에 재투자한다는 원칙을 철저하게 지켜왔다. 지난 44년 동안 과실 송금은 한 푼도 없었다. 오히려 필요할 때마다 일본에서 거액의 사재를 들여와 수혈했다.

롯데의 성장사를 따라가다 보면 두 번의 ‘위기’와 만나게 된다. 첫 번째는 1997년 외환위기다. 내로라하던 국내 기업들이 연쇄 부도로 쓰러졌지만 롯데는 예외였다. 별다른 구조조정도 없었다. 내실 위주의 경영 철학이 위기에서 빛을 발한 것이다.

호황기에 마구잡이로 빚을 끌어와 몸집을 불리며 흥청망청하다가 한순간에 추락하던 다른 기업들과는 대조적이었다. 당시 재무구조가 탄탄하던 롯데는 밀려드는 인수 제안으로 행복한 비명을 질렀다. 임종원 서울대 경영학과 교수는 “롯데는 외환위기 때 싸게 나온 매물을 대거 사들여 정상화하는 방법으로 놀라운 성장을 했다”고 말했다.

2008년 글로벌 금융 위기가 터지자 똑같은 성장 패턴이 반복됐다. 많은 기업들이 허리띠를 졸라매며 축소 경영에 나섰지만 롯데는 비축해 놓은 실탄으로 또 한 번 공격적인 M&A에 뛰어들었다.

세계경제가 끝없이 추락하던 2008년 기업 인수에 5600억 원을 쏟아 부은데 이어 2009년에는 1조5305억 원, 2010년에는 3조6600억 원으로 오히려 규모를 늘려갔다. 지난해 롯데그룹은 한 해 동안 11개의 기업을 인수했다. 거의 매달 한 개꼴로 기업을 사들인 셈이다.

물론 중요한 차이점도 있다. 글로벌화가 인수 전략의 핵심 키워드로 자리 잡은 것이다. 2007년 이후 롯데그룹의 M&A 비중을 보면 해외(52.4%)가 국내(47.6%)를 앞지른다. 인수 자금을 마련하는 방식도 달라졌다.

외부 자금 동원을 금기시하던 데서 벗어나 이제는 회사채·사모펀드·자산유동화 등 다양한 인수 금융 기법을 거침없이 구사한다. 롯데의 경영 스타일이 달라졌다는 말이 나오는 것도 이 때문이다. 2006년 롯데쇼핑 상장이 전환점이 됐다. 2004년 그룹의 컨트롤 타워인 정책본부 본부장에 취임한 신동빈 부회장의 작품이었다.

지난 2월 신동빈 부회장은 회장으로 승진하며 공식적으로 그룹 경영의 전면에 나섰다. 아버지인 신격호 총괄회장이 일본과 한국에 롯데 왕국을 일군 것처럼, 그는 중국과 동남아에 제3, 제4의 롯데를 꿈꾸고 있다.

장승규 기자 skjang@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지