글로벌 금융 위기의 역사

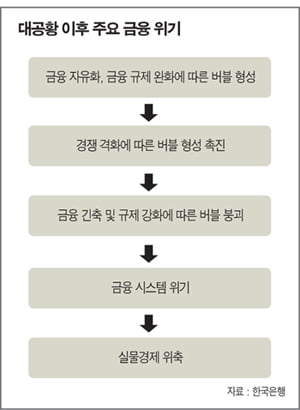

남유럽 국가들의 금융 위기는 과연 세계경제에 어디까지 영향을 미칠까. 또 어떤 해결책을 이끌어 내야 할까. ‘역사는 돌고 돈다’는 명제를 되새겨 본다면 분명 과거의 세계인들이 겪었던 경제 위기에서 그 해답을 찾을 수 있을 것이다.한국은행의 자료에 따르면 최초의 금융 위기라고 할 수 있는 1636년 네덜란드의 튤립 파동 이후 2009년 말까지 총 48건의 금융 위기가 발생했다. 20세기 들어서도 1929년 ‘대공황’을 비롯해 2009년까지 19건에 달한다.

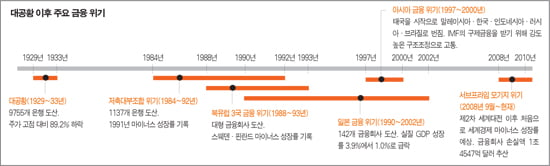

대공황은 아마도 ‘글로벌 금융 위기’라는 수식어를 달 수 있는 최초의 금융 위기일 것이다. 대공황은 1929년 미국 주식시장이 붕괴된 1929년 10월부터 1939년까지 북아메리카와 유럽을 중심으로 전 세계 산업 지역에서 광범위하게 지속된 경기 침체를 말한다.

또 나라마다 금본위제를 포기하고 외국 상품 수입에 반대하는 정책을 세움에 따라 1932년 무렵 세계무역의 총가치는 그전에 비해 반 이상으로 줄어들었다.

대공황의 원인으로는 여려가지가 지목되지만 가장 공통적인 지적은 미국의 ‘과잉생산’ 때문이었다. 세계경제의 중심지였던 유럽이 제1차 세계대전을 거치며 황폐해져 갈 때 이 기간 동안 미국은 세계 곳곳에 물자를 공급하며 막대한 부를 쌓아 나갔다.

그러자 유럽의 자본가들이 미국에 투자하기 시작했고 미국은 이렇게 끌어들인 자금을 소비재 생산 및 건설에 투자했다. 특히 당시에 개념이 생기기 시작한 신용(크레디트)을 통해 쌓인 돈은 ‘장부상에서’ 몇 배로 불어나는 마술이 벌어졌다. 또 돈이 몰리는 곳이면 으레 따르는 투기 세력까지 미국에 몰려들면서 거품이 걷잡을 수 없이 커졌다.

결국 1929년 10월 실물경제의 지표라고 할 수 있는 미국 주식시장이 먼저 폭락했다. 1920년대 초에 비해 4배 이상 폭등했던 주가는 1929년 10월 28일을 기점으로 와르르 무너져 내렸다.

이날 다우존스 평균지수가 13% 폭락한 것을 시작으로 다음날 12% 떨어지고 이후 한동안 10%대 하락률을 기록했다. 정점에서 1932년까지 80%나 급락해 주가가 5분의 1 수준으로 낮아졌다. 이와 동시에 미국에 투자했던, 혹은 미국에 기대고 있었던 여러 국가의 경제까지 함께 무너졌다.

결국 미국을 포함한 국제 경제가 10년간의 장기 불황에서 벗어나게 된 건 제2차 세계대전을 통해서였다. 제2차 세계대전은 미국 및 서유럽 몇 개국의 전쟁이었던 제1차 세계대전과 달리 동유럽 및 아시아까지 전쟁의 범위에 들었다. 이 때문에 이에 대한 범세계적 물자 공급과 소비, 승전을 위한 기술 확보 노력 등등이 원인이 돼 ‘글로벌 경제’라는 용어의 등장을 알렸다.

20세기 들어 19건 금융 위기 발생해

금융 위기의 또 다른 사례는 1980년대 중반 미국의 저축대부조합(S&L Savings and Loan Association) 위기다. 원래 저축대부조합은 상업은행으로부터 융자를 받기가 곤란한 저·중소득층을 대상으로 주택 융자를 하는 비영리 조합 조직으로 1980년대 초반 금융 자유화로 은행과 같은 업무를 수행하기 시작했다.

하지만 1980년대 초반 미국의 금융 자율화로 금리가 상승하자 이들은 악화된 수지를 만회하기 위해 상업용 부동산 등 위험 자산에 대한 투자를 늘렸다. 하지만 부동산 시장이 조정을 겪으면서 자산 가격이 급락하자 이로 인해 많은 저축대부조합들이 지급불능 상태에 빠졌다.

그 결과 1984년부터 1992년까지 총 1137개의 금융회사가 도산했고 미국은 부실 회사의 정리를 위해 무려 국내총생산(GDP)의 7%라는 돈을 써야만 했다. 그 결과 미국 경제는 1991년 마이너스 성장이라는 오점을 남겼다.

일례로 IMF 자료에 따르면 1980년부터 1989년까지 10년간 부동산 가격은 스웨덴의 경우 무려 9배가 뛰었다. 노르웨이와 핀란드 역시 부동산 가격이 4배나 올랐다. 특히 스웨덴은 주가가 10년간 10배나 뛰었다.

하지만 1990년대 들어 자산 버블이 꺼지며 수많은 부실채권이 생겼고 1991년부터 1993년간 이 지역 대형 금융회사의 대다수가 잇따라 도산했다. 실제로 버블이 가장 심하던 스웨덴은 1991년부터 1993년까지 3년 연속 마이너스 성장을 기록하기도 했다.

일본의 ‘잃어버린 10년’이라는 장기 불황 역시 금융 위기에서 촉발됐다. 일본은 1985년 플라자 합의 이후 장기간 금융 완화 정책을 펼쳤다. 이 기간 동안 금융회사들은 무리한 대출 경쟁을 벌였고 기업들은 많은 부채를 졌다. 당연히 시중에 돈이 늘어나니 자산 가격도 급증했다. 하지만 1990년대 들어 폭발적인 자산 가격을 잡기 위해 금융 당국이 긴축정책을 벌이자 모든 버블이 일시에 무너졌다.

실제로 일본의 금융회사 부실채권 손실액은 1992년 1조6000억 엔에서 1998년 13조6000억 엔으로 10배 이상 늘어났다. 그 결과 1990년부터 2001년까지 총 142개의 금융회사가 도산하기에 이르렀다. 당연히 일본의 실질GDP 성장률도 추락했다. 버블 붕괴 이전 연평균 3.9%의 성장률을 보이던 일본은 1992년부터 1%를 오가는 성장률을 보이고 있다.

1990년대 말에는 우리가 겪은 아시아 금융 위기가 발생했다. 1997년 7월 태국이 고정환율제를 포기하면서 동남아시아 국가들의 통화가치가 30~40%까지 평가절하됐다. 이러한 신용 불안은 국제 자본의 회수 움직임으로 이어졌고 아시아 국가들은 단기 외채 시장에서 차입 연장에 어려움을 겪었다. 이런 과정이 1년 남짓한 사이 인도네시아·한국·말레이시아·러시아·브라질로 이어지며 아시아 금융 위기는 글로벌 금융 위기로 확산됐다.

결국 각국 정부는 국제통화기금(IMF)으로부터 구제금융을 받고 강도 높은 금융 개혁을 요구 받았다. 금융시장의 불안은 실물경제의 위축으로 이어졌다. 이러한 위기는 1999년에 들어서야 진정 국면을 맞게 됐다.

가장 최근에는 서브프라임 모기지(비우량 주택 담보대출) 부실에 따른 위기가 있었다. 미국은 정보기술(IT) 버블 붕괴 후 성장률 저하를 막기 위해 금융 완화 정책을 펼쳤다. 그 결과 부동산 가격이 큰 폭으로 뛰어오르며 부실채권들이 발생하기 시작했다.

사태는 2008년 9월 리먼브러더스의 파산으로 본격화되기 시작했다. 특히 2000년대 들어 전 세계 자본이 실시간으로 오가는 상황에서 위기가 빠른 속도로 주변국에도 전파됐다. 그 결과 세계경제는 대공황 이후 최악의 상황을 맞았다.

2009년 5월 기준으로 세계 금융회사들의 손실액은 1조4547억 달러에 이르는 것으로 평가되며 세계 기업들의 도산율은 2008년과 2009년 각각 27%와 35%로 2년 연속 두 자릿수로 증가했다. 실제로 2009년 세계 경제성장률은 제2차 세계대전 이후 처음으로 마이너스 성장률을 기록했다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지