‘숨어 있는 1인치’ 특채로 취업문 뚫기

수백 대 일의 살인적인 경쟁률은 예사다. 그렇다면 특채(특별채용)로 눈을 돌려보는 것은 어떨까. 우리 사회의 모든 취업이 공채를 통해 이루어진다고 생각한다면 큰 오산이다. 공채에 비해 채용 인원이 적긴 하지만 엄연히 채용시장엔 특채도 존재한다.

일명 ‘빽’ 있는 사람이 소위 ‘낙하산’으로 들어가는 특채 시대는 지났다. 아는 사람만 알고 들어간다는 특채. 들어는 봤지만 그 누구도 자세히 가르쳐주지 않았던 세계.

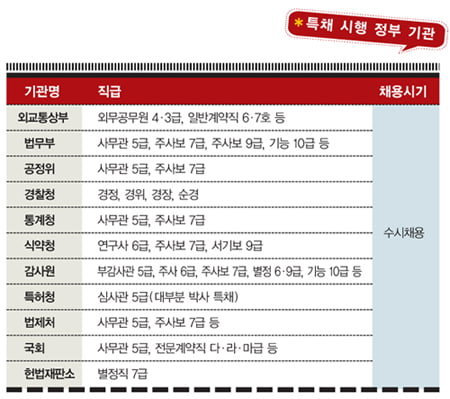

지금부터 눈 크게 뜨고 특채의 모든 것을 파헤쳐보자. 특별채용이란, 공채로 확보하기 어려운 특수 분야의 직무에 대하여 예외적으로 필요 인원을 채용하는 입사 전형이다. 많은 정부기관과 기업이 내세우는 공개채용과는 사뭇 다른 채용 방식으로 수시채용이라고도 한다.

공채와 특채의 경쟁률을 살펴보면 대기업 공채 경쟁률은 평균 수백 대 일인 반면, 특채 경쟁률은 적게는 한 자릿수를 기록하기도 한다. 특채의 채용 인원이 적은 이유도 있지만 같은 바늘구멍이라 해도 조금 더 넓다는 말이다. 2008년 공정거래위원회 특채 변호사의 경쟁률은 22 대 1, 출입국관리직 9급 특채는 9.6 대 1이었다.

이우곤 건국대 겸임교수는 특채를 스포츠의 ‘스카우트’에 비교한다. 자신의 팀에 필요한 인력을 골라서 데리고 오는 것이 비슷하기 때문이다. 하지만 채용에서의 특채는 스카우터가 있거나 엄청난 연봉을 제시하는 경우가 많지 않다는 게 다르다.

채용 방식에서 지원 자격을 제한하거나 가산점을 주는 정도다. 그렇기 때문에 누구나 정보 취득을 잘하면 생각보다 특별한 인재로 대우받을 수 있다. 결국 정보 수집이 승패를 가른다고 볼 수 있다.

이 교수는 특채에 ‘특별한 전략’이 없다고 말한다.

“특채는 공적 영역의 채용일 경우엔 학원가의 홈페이지나 카페에서 공유되기 때문에 생각보다 쉽게 정보를 얻을 수 있다. 그러나 사기업 특채는 정보 수집이 어려운 것이 사실이다.

사기업 특채는 주로 학교의 추천을 받거나, 특수 전공일 경우 학과 주임교수, 회사 관계자의 내부 추천을 통해서 이뤄진다. 따라서 특채는 정보 수집과 인맥 관리를 통해서 접근하는 것이 가장 효과적이라고 할 수 있겠다.”

“나의 친구들이 ‘계획되지 않은 우연’으로 인연이 되었듯이 특채도 ‘계획되지 않은 우연’으로 만날 확률이 크다. 그러나 전략만큼은 ‘계획된 우연’으로 접근해가야 한다.”

그렇다면 취업 준비생들은 특채에 대해 어떻게 생각하고 있을까. 특채에 대해 잘 모르는 이가 많은 게 현실이다. 대학 졸업반인 김소영(25·가명) 씨는 “솔직히 잘 모른다. 특채에 대한 정보가 많지 않은 상황에서 소수의 사람만 누릴 수 있는 혜택이라고 생각한다. 어떤 혜택이 주어져서 비공식적으로 입사하는 케이스라고 알고 있다”고 했다.

공무원 시험을 준비하고 있는 신우찬(27·가명) 씨는 “특채는 정체되어 있는 공직 사회에 긴장을 불어넣을 수 있을 것 같다. 공무원 시험을 준비하다 보니 특채로 가는 사람들이 부럽기도 하지만 일반 공무원 입장에서는 달갑지만은 않을 것 같다”고 말했다.

이렇듯 특채에 대한 구직자들의 생각은 다양하다. 하지만 대부분의 의견은 정보가 부족하다는 데 모아진다. 특채에 대한 잘못된 편견으로 소중한 기회를 놓칠 수도 있다. 그래서 는 구직자들이 모르고 지나치면 ‘손해’볼 수 있는 다양한 특채 입사 방법들을 찾아보았다.

한상미 기자 hsm@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지