인턴의 알려지지 않은 진실

● 허드렛일부터 전문 분야 기획까지 업무 천차만별…인턴이라고 다 같은 인턴 아니야~● 직장 생활 체험·직무 능력 향상 효과…인턴 할 만하네~

이는 CAMPUS Job&Joy와 리크루팅 네트워크 잡코리아가 공동으로 ‘인턴십의 모든 것’을 주제로 설문조사를 실시한 결과다.

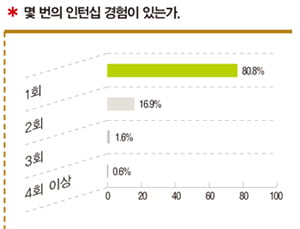

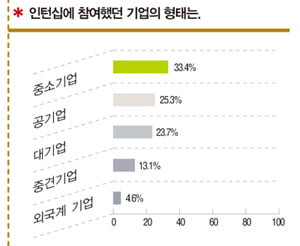

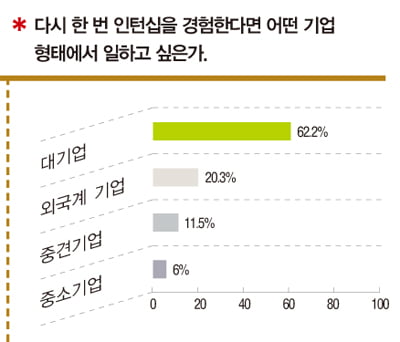

이번 조사는 국내외 기업에서 인턴사원으로 일한 경험이 있는 798명(남자 313명, 여자 485명)을 대상으로 실시했다. 이들 중 80.8%는 1회의 인턴십 경험을 했고, 2회의 경험을 한 사람은 16.9%였다. 또 대기업(23.7%)보다 중소기업(33.4%)과 공기업(25.3%)에서 일해본 사람이 좀 더 많았다.

기획하는 인턴 vs 복사하는 인턴

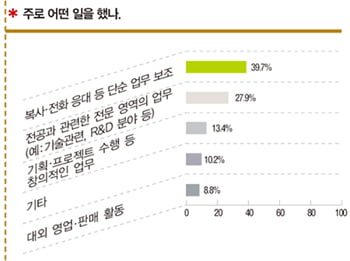

10명 중 4명이 전문성과 관계없는 비교적 가벼운 일을 하면서 인턴십 기간을 보냈다는 의미다. 또 ‘대외 영업이나 판매 활동’을 했다는 응답도 8.8%로 적지 않았다.

실제로 유명 취업 커뮤니티에선 인턴십 기간 동안 기대와 달리 허드렛일이나 대외 영업을 했다는 경험담을 흔히 볼 수 있다. ‘A은행 인턴으로 들어갔더니 신용카드 영업, 청약통장 영업만 시키고 정작 공채에선 남자 위주로 일부만 뽑았다(‘취업뽀개기’ 게시판)’ ‘서류 복사 등 잡일을 하는데도 보통 밤 10시나 돼야 퇴근한다(‘닥치고 취업’ 게시판)’ 등 하소연에 가까운 후기가 올라와 있다.

반면 ‘R&D 등 전공과 관련한 전문 영역의 업무(27.9%)’나 ‘기획·프로젝트 수행 등 창의적인 영역의 업무(13.4%)’를 하면서 ‘보람 찬’ 시간을 보낸 사람도 많았다. 이들은 인턴십을 통해 신입 정규직을 선발하는 기업에서 일했을 가능성이 높다.

공채 대신 인턴제 중심으로 채용 방식을 바꾼 기업들은 구체적인 직무 능력을 검증하기 위해 전문성 높은 업무를 맡기는 경우가 많기 때문이다. 인턴십 전 과정을 통해 입사시험을 치른 셈이다.

참신한 아이디어가 필요한 기업들도 인턴사원의 ‘감각’을 중시해 무게감 있는 업무를 맡기곤 한다.

광고, 마케팅, 제품 개발 등 창의력을 중시하는 분야가 특히 그렇다. 이처럼 인턴십 제도를 도입하는 기업이 크게 늘고 있지만 운영 방식은 천차만별이다. 인턴이라고 해서 다 같은 인턴이 아닌 셈이다.

‘쥐꼬리 보수’ 아쉬워

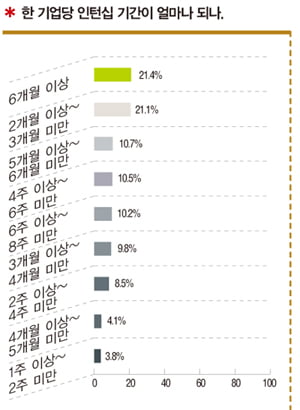

하지만 졸업 예정자나 졸업생을 대상으로 하는 인턴십 중에는 6개월 이상 장기 프로그램이 꽤 많다.

이번 조사에서는 21.4%의 응답자가 ‘6개월 이상’ 인턴으로 일했다고 답했다. ‘2개월 이상~3개월 미만’이라는 답도 비슷한 수준인 21.1%였다.

기업들이 인턴십 중심으로 신입사원 채용 방식을 바꾸면서 인턴십 기간에 대해 여러 의견이 나오고 있다.

길게는 1년 이상 인턴십을 운영하면서 정작 정규직 채용을 외면하는 ‘얌체’ 기업들이 적지 않기 때문이다.

최근 대한상의는 “3개월 정도만 지켜보면 정규직 채용 여부를 결정할 수 있는데도 6개월 이상의 기간을 두는 것은 청년 인턴의 심리적 불안만 가중시킬 뿐”이라며 “인턴십 기간을 3개월로 줄일 필요가 있다”는 입장을 표명했다. 이는 곧 기업들 역시 장기 인턴십의 문제점을 인식하고 있다는 이야기다.

‘90만~100만 원 미만’은 20.6%였다. 전체 응답자의 절반 이상이 월 100만 원 미만의 보수를 받고 일한 셈이다.

한 IT 관련 중소기업에서 1년 동안 인턴사원으로 일하고 이번 설문에 참여한 정세훈(가명) 씨는 “월 90여만 원의 보수를 받으면서 1년의 절반 이상을 야근했는데 결국 정규직으로 채용되지 못했다”면서 “차라리 이 시간에 아르바이트를 했으면 돈을 좀 모을 수 있었을 것”이라고 말했다.

‘이 회사 별로네~’ 10명 중 3명은 실망

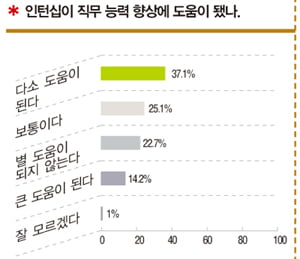

하지만 인턴십 경험이 썩 좋지만은 않았다는 사람도 적지 않았다. 자신의 직무 능력 향상에 ‘별 도움이 되지 않았다’는 대답이 22.7%였다. 그만큼 만족도가 낮았다는 의미다.

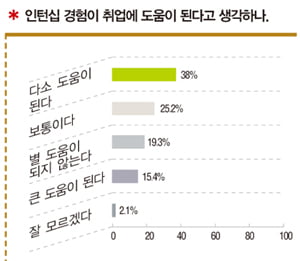

실제 취업 활동에서 얻는 이득에 대해서도 의견이 엇갈렸다. 53.4%가 ‘인턴십 경험이 취업에 도움이 된다’고 평가한 반면 19.3%는 ‘별 도움이 되지 않는다’고 보았다.

특히 ‘기간’의 문제가 취업에 걸림돌이 된다는 지적이 많다. 6개월 이상 장기 인턴십에 참여할 경우 다른 기업에 지원·입사할 수 있는 기회를 빼앗긴다는 것이다.

인턴십 제도는 구직자에게 여러모로 ‘전환’의 기회로 작용한다. 미리 직장 생활을 체험하고 몰랐던 기업 문화를 접하면서 자연스레 경험치를 쌓을 수 있다.

반대로 기업들 역시 인턴사원에게 평가를 받을 수밖에 없다. 인턴십 기간은 상호 평가의 시간인 셈이다.

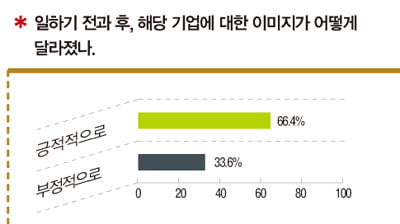

실제로 ‘인턴으로 일하기 전과 후, 해당 기업에 대한 이미지가 달라졌는가’라는 질문에 절반을 훌쩍 넘는 61.2%가 ‘달라졌다’고 답했다.

흥미로운 것은 이 인식의 변화가 입사에 대한 생각으로도 연결된다는 점이다.

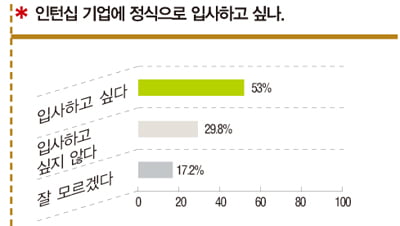

‘인턴으로 일한 기업에 입사하고 싶냐’는 질문에는 29.8%가 ‘싫다’고 답했고 17.2%는 ‘잘 모르겠다’고 답했다. ‘입사하고 싶다’는 대답은 53%로, 사상 최악이라는 취업난을 감안하면 비교적 낮은 수준이다.

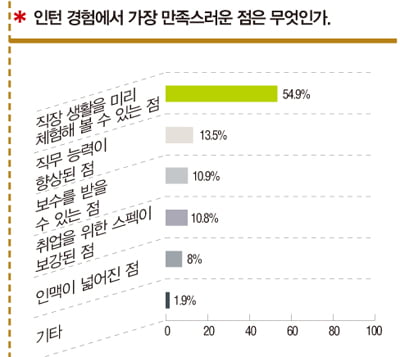

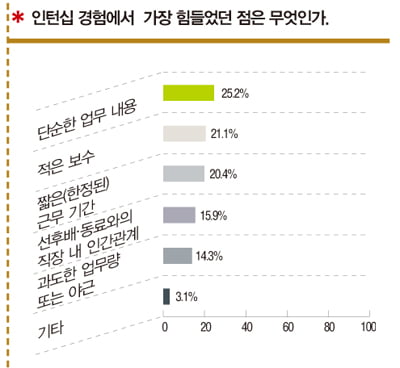

이는 ‘인턴십 경험을 통해 가장 만족스러웠던 점, 가장 힘들었던 점’을 묻는 질문에 대한 대답이다.

특히 ‘직장 생활을 미리 체험해볼 수 있어서 좋다’는 답은 전체 응답의 54.9%로 압도적이었다.

또 직무 능력이 향상된 점(13.5%), 보수를 받을 수 있는 점(10.9%), 취업을 위한 스펙이 보강된 점(10.8%)도 마음에 드는 요소로 꼽혔다.

기타 의견으로 ‘내 적성과 비전을 정확히 알게 됐다’ ‘자기 계발의 필요성을 절감했다’ ‘내가 원하는 업무가 무엇인지 알게 됐다’는 답변도 있었다.

‘정규직이 아니라는 불안감’ ‘정규직 직원들의 무시와 텃세’ ‘회사 조직 내부에 대한 실망감’ ‘인턴과 정규직의 차별’ 등도 기타 의견으로 나왔다. 특히 무시와 차별을 느꼈다는 응답이 적지 않았다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지