전국 대학들이 십수 년간 이어오던 등록금 동결 기조를 깨고 줄줄이 등록금 인상을 결정했다. 한국사립대학총장협의회에 따르면, 올해 등록금을 인상한 4년제 대학은 131개교(68.9%)에 이른다. 특히 사립대학의 경우 79%가 등록금을 올려 눈길을 끈다. 학령인구 감소로 인한 재정난을 해소하려는 움직임이다. 하지만, 이 과정에서 대학 운영의 상당 부분을 차지하는 ‘법인전입금’ 문제가 다시 도마 위에 올랐다. 대학 운영에 필요한 재정 부담을 법인이 아닌 학생들이 떠안고 있다는 비판이 거세지고 있다.

이러한 문제는 비단 고려대만의 일이 아니다. 한국외국어대학교 총학생회 역시 지난달 14일 “등록금 의존율은 62.5%인데 법인의 재정 기여도는 매우 낮다”며 “등록금 인상 이전에 법인의 책임 이행이 우선되어야 한다”는 입장을 내놓았다. 학생들은 대학 재정이 학생들의 부담에 지나치게 의존하는 구조 속에서, 법인이 마땅히 져야 할 재정적 책임을 회피하고 있다고 주장하고 있다.

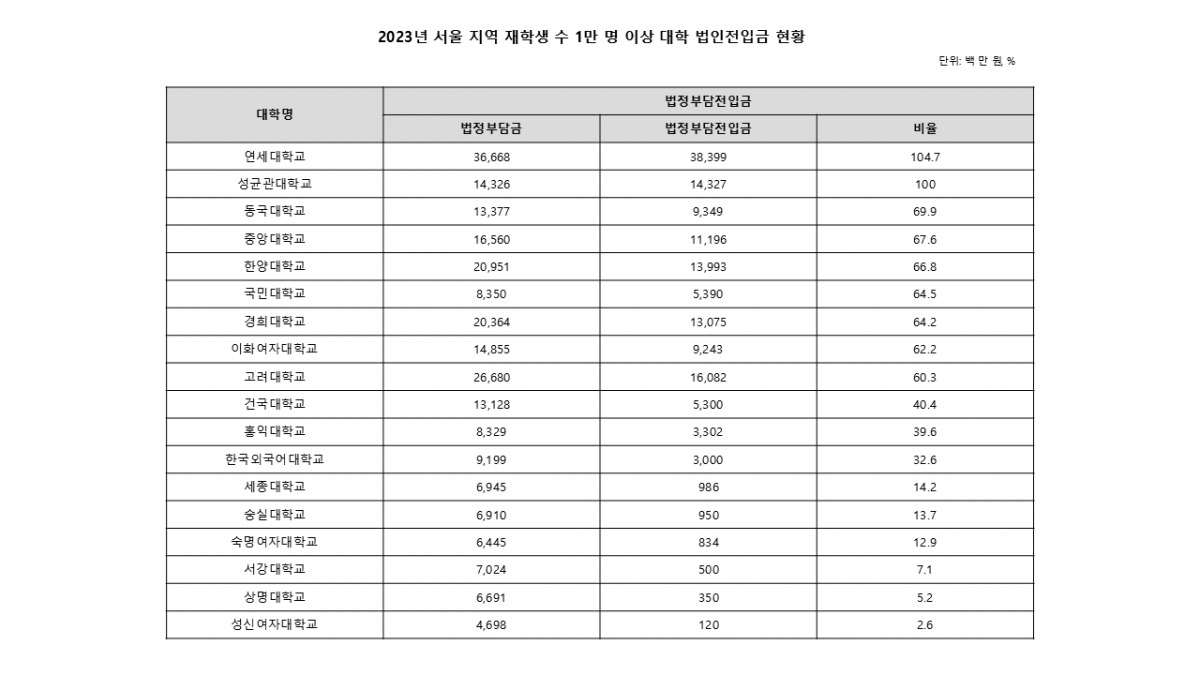

대학교육연구소가 발표한 ‘2010~2023년 사립대학 법인전입금 실태 분석’에 따르면, 서울 주요 사립대 18곳 중 법정부담금을 전액 부담한 곳은 연세대(104.7%)와 성균관대(100%)뿐이었다. 고려대(60.3%)와 이화여대(62.2%)도 절반 정도만 부담했으며, 서강대(7.1%), 상명대(5.2%), 성신여대(2.6%) 등은 법정부담금 대비 법인 부담 비율이 10%에도 미치지 못했다. 대학교육연구소는 “법정부담금을 내지 않는 대학들은 결국 등록금 등 교비에서 충당할 수밖에 없는 구조”라고 설명했다. 이들 대학은 부족분을 등록금수입을 비롯한 교비회계 수입원으로 메꾸며, 그 부담을 학생들에게 떠넘기는 구조가 굳어진 것이다.

유원준 한국사립대학교수회연합회 대외협력위원장은 “최고 명문 사립대조차 법적 의무를 다하지 않는 까닭을 모르겠다”며 “전국 1위 규모의 교비적립금을 보유한 홍익대가 법정부담금 납부에 소극적인 것은 납득하기 어렵다. 이러한 일탈이 사립대학 법인에게는 어떻게 허용되는지 궁금하다”고 꼬집었다.

“법인 책임 강화를 위한 제도 개선 필요”

법정부담금을 전액 부담하지 않는 사립대학 법인에 대한 실질적인 제재가 없어, 사실상 ‘권고사항’처럼 인식되고 있다는 점도 문제로 지적된다. 권인숙 전 국회의원은 2020년 국정감사에서 “법정부담금을 납부해야 할 주체인 사학법인이 의무를 다하지 않으면 그 부담은 학교와 학생들이 고스란히 떠안게 된다”며 “사학법인의 도덕적 해이는 물론, 교육부의 관대한 승인 및 관리감독에 문제가 있는 것”이라고 지적한 바 있다. 권 전 의원은 당시 “현행법상 건강보험이나 국민연금 등의 경우 법인이 학교로 부담액을 넘겨도 막을 방법이 없다”며 “이들 사회보험 전가에 대해서도 사전승인제를 도입하는 취지의 법률안 개정이 필요하다”고 강조했다.

대학교육연구소 임희성 연구원은 “고물가, 학생 수 감소 등으로 대학이 재정적 어려움을 겪는 것은 사실”이지만 “사립대학 법인은 재정적 어려움을 호소하기에 앞서 대학운영자로서 책임을 다해야 하며 정부 또한 법인의 책임을 견인하기 위한 정책을 생산해야 한다”며 법령과 제도 개선의 필요성을 주장했다.

이진호 기자/이다윤 대학생 기자

jinho2323@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지