인사이트

1997년경제 위기를 겪은 후 기업은 상대적으로 부자가 되고 가계는 가난해졌다. 물론 미시적으로 보면 일부 대기업만 부자고 나머지 기업은 어렵다. 가계 내에서도 소득 격차가 더 심해지고 있다.그러나 앞으로 5년 동안 ‘경제 민주화’와 관련된 정책으로 국민소득 중에서 가계의 몫이 기업 소득에 비해 상대적으로 늘어날 전망이다. 이러한 현상이 중·장기적으로 국민경제의 안정 성장에 기여하겠지만 주가는 기업 소득의 상대적 감소를 마냥 환영하지는 않을 것으로 보인다.

우리가 생산 활동을 통해 벌어들인 국민총소득(GNI)은 각 경제 주체에게 배분된다. 가계는 노동과 자본 등 생산요소를 제공한 대가로 임금·이자와 배당금을 받는다. 또한 가계는 자영업을 하면서 소득을 확보한다. 기업은 경영과 자본 제공을 통해 영업이익·이자·배당금을 얻는다. 정부는 행정 서비스를 국민에게 제공하고 세금을 걷는다.

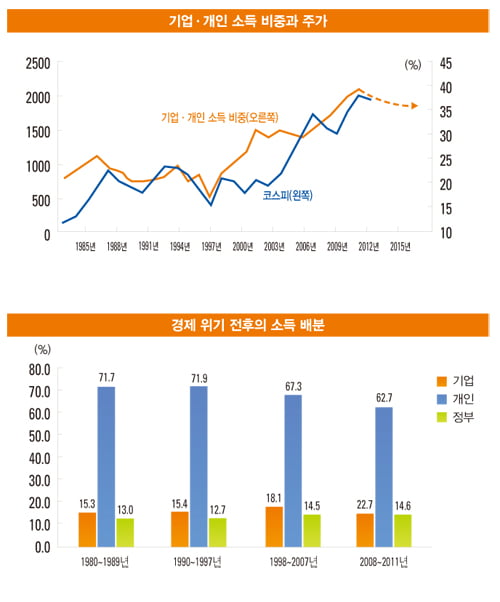

위와 같은 형태로 국민총소득은 가계·기업·정부에 배분되는데, 1997년 경제 위기 이후 가계 몫이 줄어들고 기업 몫은 늘었다. 예들 들면 국민총소득에서 가계소득이 차지하는 비중이 1996년 72.0%였으나 2011년에는 61.6%로 10% 포인트 떨어졌다. 반면 기업 비중은 같은 기간 동안 14.5%에서 24.1%로 크게 늘었다.

1997년 이른바 ‘국제통화기금(IMF)’ 경제 위기 이후 상대적으로 가난해지기 시작했던 가계는 2008년 미국에서 시작한 글로벌 금융 위기를 겪으면서 더욱 빈곤해졌다. 1980년부터 1997년까지는 국민총소득에서 가계와 기업 소득 비중이 각각 72%와 15% 수준에서 안정적이었다.

그러나 1997년 경제 위기 이후 10년 동안 가계 비중이 연평균 67%로 떨어졌고 2008년 글로벌 금융 위기 후에는 63%로 더 낮아졌다. 이와 달리 기업 비중은 2008년 이후 급격하게 증가했다. 2011년에는 국민총소득 중 기업의 몫이 24.1%로 사상 최고치를 기록했다. 기업이 생산 활동으로 생긴 소득을 더 많이 가져간 것이다.

두 차례 국내외 경제 위기를 거치면서 가계소득은 상대적으로 줄고 기업 소득은 왜 늘었을까. 가장 중요한 이유는 기업이 노동을 제공하면서 생산 활동에 참여했던 가계에 임금을 덜 주었기 때문이다. 1997년 이전에는 임금 상승률이 기업의 영업이익 증가율보다 더 높았다.

예를 들면 1990~1997년 기업의 영업이익 증가율은 연평균 15.0%였지만 임금 상승률은 그보다 높은 16.4%였다. 그러나 1997년 이후는 상황이 역전됐다. 1998~2007년 동안 기업의 영업이익은 연평균 9.9% 증가했지만 임금은 6.8% 상승한 데 그쳤다. 이러한 현상은 2008년 글로벌 금융 위기를 거치면서 더 심화됐다. 2008년 이후 기업의 연평균 영업이익 증가율이 11.6%로 임금 상승률 7.2%보다 훨씬 더 높았다.

가계가 가난해진 두 번째 이유는 소규모 자영업자가 어려움을 겪고 있기 때문이다. 우리나라 취업자 중 비임금 근로자가 2011년 현재 28.2%(자영업자 23.1%)를 차지하고 있다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균인 15.9%에 비해 두 배 정도 높은 수준이다.

그러나 자영업의 영업 환경은 최근으로 올수록 더 어려워지고 있다. 2008년에서 2011년 사이에 기업의 영업이익 증가율이 연평균 11.6%였지만 자영업은 2.0%에 그쳤다. 이에 따라 가계소득이 전체 국민소득에서 차지하는 비중이 줄어들었을 뿐만 아니라 가계소득에서도 자영업자 영업이익이 차지하는 비중이 1996년 23.8%에서 2011년에는 16.3%로 크게 줄었다.

가계가 가난해진 세 번째 이유는 이자소득 감소에 있다. 가계의 순이자소득이 1998년에 25조1000억 원에서 고점을 치고 2008년에는 8000억 원으로 급감했다. 그 이후 다소 늘고 있지만 2011년에도 3조8000억 원으로 낮은 수준을 유지하고 있다.

이자소득이 이처럼 크게 줄고 있는 것은 가계 부채 증가와 저금리에 기인한다. 우선 가계 부채가 크게 증가했다. 1998년 가계 부채(비영리법인 포함)는 226조 원이었지만 2011년에는 1104조 원으로 거의 5배 증가했다. 2012년 9월 현재도 가계 부채 잔액이 1135조 원으로 계속 늘고 있다.

다른 한편으로는 구조적으로 낮아진 금리 때문에 가계의 이자소득이 줄었다. 1998년 연평균 13.3%였던 저축성 예금의 수신 금리가 2011년에는 3.7%까지 하락했다. 2012년에도 3.4%로 하락세가 지속되고 있다.

금리 하락으로 이자소득이 줄어든 반면 부채 증가로 이자지급이 늘다 보니 순이자소득이 줄어들 수밖에 없었다. 1998년 이자소득이 60조 원에서 2011년 48조 원으로 감소했지만 이자 지급은 같은 기간 동안 35조 원에서 45조 원으로 늘었다.

우리 경제는 그동안 수출 중심으로 성장해 왔다. 이제 수출과 내수가 균형 성장해야 하는데, 그러기 위해는 ‘가계소득 확대→소비 증가→기업 매출 증가→고용 창출→경제성장 지속→가계소득 확대’ 등의 선순환 과정이 필요하다.

1997년 경제 위기 이후 상대적으로 줄어들기만 했던 가계소득을 늘려야 안정적 경제성장이 가능하다. 문제는 가계소득을 어떻게 늘려야 하는지에 있을 것이다. 이에 대한 답은 앞서 살펴본 가계소득을 줄였던 요인에서 찾아야 한다. 1997년 이후 국민총소득에서 기업과 정부의 몫은 증가했고 가계 몫은 감소했다.

이제 가계의 몫을 상대적으로 증가시킬 필요가 있다. 늘어날 기업 소득의 일부가 가계로 되돌아와야 한다. 그렇게 되려면 기업이 고용을 늘리거나 임금을 올려줘야 하고 배당금 지급도 늘려야 한다.

자영업자의 영업 환경 개선도 필요하다. 박근혜 정부의 ‘골목상권’ 보호 같은 정책도 그중 하나다. 그것이 소비자에게 불편을 줘 효용을 감소시킨다면 기업이 그 지역의 자영업자를 고용하는 것도 가계소득을 늘리는 한 방법이다.

가계의 이자소득 증가도 필요하다. 이자소득이 늘어나려면 금리가 상승(가계 전체로는 금융자산이 부채보다 많기 때문에 금리가 오를수록 이자소득은 증가한다)하거나 가계 부채가 감소해야 한다. 우리 경제가 구조적으로 저성장 국면에 접어들고 저축률이 투자율보다 높은 상황이기 때문에 금리가 오를 가능성은 낮다.

답은 가계 부채를 줄이는 데서 찾을 수밖에 없다. 1997년 경제 위기를 겪으면서 우리는 기업과 금융 부문에 168조 원의 공적 자금을 투입했다. 정도의 차이는 있지만 가계 부채의 경감도 필요한 시기다. 박근혜 정부가 추진하고 있는 18조 원 규모의 ‘국민행복기금’은 가계 부채를 경감시키는 초기 단계 다.

1997년 이후 국민총소득 중 가계 몫은 상대적으로 줄고 기업 몫은 늘었다. 기업 이익 증가로 2005년에는 주가지수가 장기 저항선이었던 1000을 돌파하고 2011년에는 2231까지 상승해 사상 최고치를 기록했다.

앞으로 국민총소득 중 가계 몫이 늘어나면서 ‘가계소득 확대→소비 증가→기업 매출 증가→고용 창출→경제성장 지속→가계소득 확대’의 선순환 과정이 전개되면 박근혜 정부 때 주가지수 3000 시대를 열 수 있을 것으로 보인다.

그러나 향후 2년 정도는 국민소득이 기업에서 가계로 재분배되는 과정에서 기업 이익은 상대적으로 줄어들 것으로 예상된다. 이 과정에서는 가계가 소비를 늘리기 쉽지 않다. 부채를 줄여가는 과정이기 때문이다. 주식시장은 이를 반영하면서 앞으로 2년 정도 추세적 상승보다 일정한 범위 안에서 조정을 거칠 가능성이 높아 보인다.

김영익 창의투자자문 대표 yi.kim@kcinvest.co.kr

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지