비즈니스 포커스

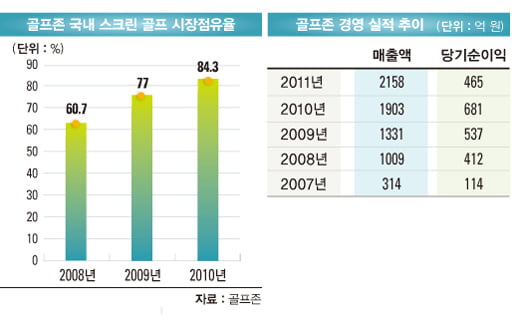

골프존의 브레이크 없는 질주는 앞으로도 계속될까. 골프존의 상반기 실적을 보면서 이런 궁금증이 생겼다. 골프존의 상반기 경영 실적은 매출액 1391억 원, 영업이익 418억 원으로 작년 같은 기간(매출액 1089억 원, 영업이익 294억 원)보다 대폭 상승했다.국내 스크린 골프 시장에서의 점유율(골프존 추정치)도 2008년 60.7%에서 2009년 77%, 2010년 84.3%로 해마다 치솟았다. 이 정도면 ‘독주’라고 해도 무리가 아니다. 향후 골프존의 시장점유율은 더 올라갈 것으로 업계는 예측하고 있다.

2005년 무렵 골프존의 시장점유율은 30% 정도에 머물렀다. 당시 스크린 골프 시장이 급성장하면서 X골프와 훼밀리골프 등의 업체들이 골프존과 치열한 경쟁을 벌이며 ‘춘추전국시대’를 형성했다. 하지만 불과 5년 만에 골프존이 경쟁자를 모두 물리치고 스크린 골프 시장을 ‘천하통일’한 것이다.

골프존의 성공은 어느 정도 예상된 바였다. 블루오션을 창출했기 때문이다. 그렇지만 블루오션은 이른 시간 안에 레드오션으로 전환되는 게 이치다.

대체 제품 또는 서비스가 나오거나 대기업이 뛰어들어 밀어붙이면 블루오션은 곧바로 레드오션이 된다. 일례로 MP3 플레이어 시장에서 돌풍을 일으키며 초기 시장을 장악했던 아이리버는 삼성전자 등 대기업이 뛰어들며 격렬한 전쟁을 치렀다.

장기전으로 가면 인력과 자금, 유통이 절대적으로 강한 대기업의 승리는 예정된 수순이다. 역으로 대기업이 진입하기가 적합하지 않은 시장이라면 그 시장은 작고 성장성이 한계가 있다는 의미다.

스크린 골프 사업은 후자다. 향후 경로가 예정돼 있다. 어느 순간 포화 상태에 접어들 것이고 스크린 골프에 대한 소비자들의 흥미도 점차 떨어질 수 있다. 그런 상황이 올 때 골프존은 어떻게 될까.

골프존이 천하통일을 이룬 요인은 크게 3가지로 보인다. 우선 매장의 온라인화다. 전국의 시뮬레이션 골프방을 온라인으로 묶는 작업에 성공했다. 이용자들이 스코어를 데이터로 저장해 나중에 일목요연하게 볼 수 있도록 했고 서울의 이용자가 얼굴을 모르는 지방 이용자와 경기를 할 수 있도록 했다.

스윙 모션을 확인할 수 있을 뿐만 아니라 레슨과 분석을 비롯한 다양한 웹서비스는 골프존이 시장을 선점하는 강력한 동력으로 작용했다. 게다가 동호회·직장인·고교동창회 대회 같은 이벤트를 쏟아내면서 소비자들의 흥미가 배가됐다.

뛰어난 기술력도 빼놓을 수 없다. 골프존은 매출의 10%를 연구·개발(R&D) 비용으로 투자하며 하드웨어와 소프트웨어를 현실에 가깝게 구현하기 위해 끊임없이 노력했다는 평을 듣고 있다. 골프존 전 직원 중 R&D 인력 비중이 무려 50%에 육박할 정도다.

회사가 보유한 특허는 94건, 현재 출원 중인 특허만도 181건에 달한다. 공의 궤적을 추적하는 기술은 물론 경사지 등을 구현하는 스윙 플레이트 기술은 골프존만의 자랑이다. 항공촬영한 영상을 3차원(3D) 그래픽화한 기술력과 최첨단 비전 센서를 탑재해 실제 필드에 가깝게 구현한 기술력도 경쟁 업체들을 따돌렸다는 것이 전문가들의 분석이다.

우수한 기술력으로 지속적인 모델 업그레이드를 한 것도 주효했다. 2008년 N형, 2011년 R형(Real) 모델을 내놓은 데 이어 올 초 3R형(Vision Sensor) 모델을 출시하며 기존 모델에 식상해진 고객들의 만족도를 끌어올렸다.

3R형 모델에서는 자체 개발한 고속 카메라 센서인 ‘비전 센서’가 클럽 궤적과 임팩트, 공의 움직임을 정밀하게 측정해 드로우 샷과 로브 샷 등 다양한 기술을 구사할 수 있게 됐다. 신버전 출시는 실적으로 이어졌다. 민영상 하이투자증권 애널리스트는 “신제품 비전의 신규 및 교체 수요 확대 효과로 골프 시뮬레이트 국내 매출액이 19.5% 증가하면서 당초 스크린 골프 시장 포화에 의한 판매 감소 우려를 불식했다”고 분석했다.

그럼 향후 골프존이 경쟁 업체에 덜미가 잡힐 가능성은 어느 정도일까. 스크린 골프 업계는 골프존을 비롯해 훼밀리·알바트로스·티업 등 20여 개가 있다. 전문가들은 “골프존의 독주를 막을 업체는 없을 것”이라고 단언했다.

한승호 신영증권 애널리스트는 “이미 골프존이 시장을 장악했다”며 “경쟁 업체들이 골프존을 따라잡기는 불가능할 것”이라고 예상했다. 한 애널리스트는 “일부 업체들이 기술력 면에서 골프존을 따라잡았다고 주장하고 있지만 이미 골프존은 코카콜라처럼 스크린 골프 업종의 대명사가 됐다”고 덧붙였다.

이는 업계에서도 인정하는 바다. 알바트로스 관계자는 “골프존이 시장을 장악한 것은 분명하다”며 “그러나 스크린 골프방에서골프존 기기만 갖다 놓는 게 아니기 때문에 틈새시장을 공략하고 있다”고 말했다. 프랜차이즈로 스크린 골프 사업을 하는 골프타임 관계자도 “단순히 스크린 골프 장비 판매 사업만으로는 이미 승산이 없다”며 “지역에 따라 골프존 등 고객들이 원하는 다양한 브랜드의 장비를 제공하는 프랜차이즈 사업으로 활로를 뚫고 있다”고 전했다.

종합 골프 서비스 기업 지향

그중 하나가 해외 진출이다. 골프존은 캐나다·일본·중국·대만 등 4개 해외 법인과 유럽·중동·태국 등 현지 보급 업체를 통해 세계시장에 진출하고 있다. 캐나다는 겨울이 긴 계절 특성으로 스크린 골프 시장이 성장할 가능성이 높다는 게 골프존의 주장이다.

해외 진출과 함께 신사업에서도 성과를 내야 한다. 골프존은 골프 연습장인 ‘골프존 아카데미’에 큰 기대를 걸고 있다. 스크린 골프 연습장은 그저 벽을 향해 공을 때리는 연습장이 아니라 스크린을 통해 구질은 물론 공의 방향을 이용자 스스로 확인하고 이를 데이터화할 수 있는 신개념의 연습장이다.

상주하고 있는 레슨 프로가 개인별 맞춤형 레슨까지 제공하고 있어 인기를 끌고 있다. 골프존은 최근 서울 노원구 중계동에 골프존 아카데미 12호점을 오픈하며 전국적으로 연습장을 낼 예정이다. 그런데 스크린 골프 연습장은 이미 경쟁이 치열한 시장이다. 이 시장은 글로벌 골프 브랜드인 캘러웨이와 손잡고 론칭한 지엠이에스티의 캘러웨이 스크린골프와 아이샷·잼스톤·골프19 등이 IT를 접목한 실내 골프 연습 프로그램을 팔고 있다.

골프존은 이 밖에 유통 사업과 온라임 게임 사업, 골프장 마케팅 사업에도 진출했다. 유통 사업은 온·오프라인으로 골프 용품을 판매하는 것으로 분당·부천·일산 등 6개 오프라인 매장을 운영하고 있다. 미국 최대 골프 유통 기업인 골프스미스와의 양해각서(MOU) 체결을 통해 골프 유통 체인 운영 기법 등을 도입할 계획이다.

온라인 게임은 PC 온라인 환경에서 골프를 즐길 수 있는 게임을 개발하고 있는데, 현재 40여 명의 온라인 게임 개발 인력을 확보했다. 골프장 마케팅 사업은 기존 온라인 포털을 이용해 골프장 정보 및 부킹 서비스를 제공하고 있다.

골프존은 기존에 없던 시장을 새로 창출한 것은 물론 지속적인 기술 개발과 효과적인 마케팅으로 성공 신화를 썼다. 이는 한국의 중소기업과 벤처기업이 대기업의 밀림 속에서 어떻게 살아남고 성장하느냐를 똑똑히 보여준 것이다.

하지만 골프존은 이제 겨우 10년 된 회사다. 50년, 100년 기업으로 성장해야 한다. 역사가 오래된 세계적인 기업들의 공통점은 끊임없이 변신하며 신사업을 성공시킨 끝에 오늘에 이르렀다는 것이다. 골프존 신규 사업의 성패 여부가 업계의 관심사로 급부상한 것도 이 때문이다.

권오준 기자 jun@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지