각국 정부는 이산화탄소의 배출을 줄이는데 수조 달러를 아낌없이 쏟아 부을 준비가 돼 있다. 다른 어떤 현안도 그것에 우선하지 못한다. 그런데 이상하다. 자극적인 뉴스는 흘러넘치는데 정작 우리가 이 문제 대해 알고 있는 ‘과학적 사실’은 의외로 많지 않다.

과연 전반적인 기온 상승은 재앙인가, 축복인가. 일부 과학자 그룹은 지구온난화가 ‘또 하나의 사기극’이라고 믿는다. 우리가 모르고 있는 지구온난화의 ‘불편한 진실’을 살펴본다.

2006년 앨 고어 전 미국 부통령은 다큐멘터리 영화 ‘불편한 진실’을 만들어 전 세계에 개봉했다. 이 영화가 그려낸 지구온난화의 풍경은 매우 충격적이다. 남미 파타고니아의 아름답고 장대한 웁살라 빙하는 흔적도 없이 녹아내렸다.

2007년 초 유엔 정부간 기후변화위원회(IPCC)는 지구온난화에 대한 과학적 논의를 집대성한 3000쪽짜리 두툼한 보고서를 발표했고, 그해 앨 고어와 함께 노벨 평화상 수상자로 공동 선정됐다.

기후변화가 주류 담론으로 자리 잡았다는 것을 보여준 상징적 사건이었다. 지구온난화는 의심할 수 없는 사실로 굳어지는 것처럼 보였다.

하지만 글로벌 금융 위기를 거치면서 의문을 제기하는 목소리가 다시 고개를 들기 시작했다. 첫 번째 원인은 경기 침체로 지구온난화에 대한 관심이 식어버렸기 때문이다. 호황기에는 가벼운 마음으로 대의를 따를 수 있지만 불황기에는 이를 위해 지불해야 할 부담이 더 크게 느껴지게 마련이다.

유럽연합(EU)이 2020년까지 이산화탄소 배출량을 20% 줄인다는 당초 목표를 달성하려면 매년 최소 900억 달러를 쏟아 부어야 한다. 설사 이 목표를 지킨다고 하더라도 그 효과는 현세기의 끝에 이르렀을 때 지구온난화를 고작 2년 늦추는데 그칠 뿐이다.

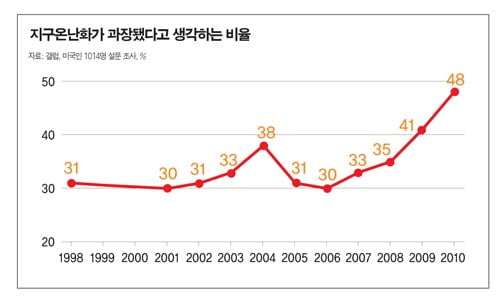

갤럽이 미국인을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면 지구온난화가 과장됐다는 응답은 2008년 35%에서 2009년 41%, 2010년 48%로 매년 가파르게 증가하고 있다.

친환경론 진영에 결정타를 날린 것은 작년 말 터진 ‘기후 게이트’다. 인터넷 해킹을 통해 e메일이 공개되면서 2007년 IPCC 보고서에 참여한 과학자들이 지구온난화 문제를 더 심각하게 보이도록 하기 위해 의도적으로 데이터를 ‘조작’했다는 사실이 드러난 것이다.

2002년 이후 전 세계 기온은 통계적으로 유의미하지는 않지만 10년에 섭씨 0.12도 정도 오른 것으로 나타났다. 이는 온실가스 증가로 지구가 점점 뜨거워지고 있다는 이들의 주장과 정면으로 배치되는 것이다.

IPCC 과학자들은 이런 추세를 손쉽게 숨기려고 했고 비판적 과학자들의 원자료 접근도 막았다. 과학의 생명인 객관성과 검증 가능성에 의문이 제기되기 시작한 것이다.

IPCC 보고서 자체도 도마 위에 올랐다. 2007년 보고서의 하이라이트에 해당하는 ‘지구온난화로 히말라야 빙하가 2035년께 모두 사라진다’는 예측이 과학적 검증을 전혀 거치지 않은 엉터리라는 것이 드러난 것이다.

조사 결과 ‘2350년’이라는 수치를 잘못 인용한 한 인도 잡지의 기사를 아무 생각 없이 ‘과학논문’인 IPCC 보고서에 집어넣은 것으로 밝혀졌다. 오류는 이뿐만이 아니었다.

네덜란드 국토 면적의 55%가 해수면보다 낮으며 국내총생산(GDP)의 65%가 침수 위험에 직면한 저지대에서 나온다는 내용도 네덜란드 정부의 항의를 받고 정정됐다. 아프리카의 작물 수확이 2020년까지 50% 감소할 것이라는 예측도 아무 근거가 없는 것이었다.

물론 일부 내용이 거짓으로 드러났다고 해서 지구온난화 연구가 모두 거짓이라고 말할 수는 없다. 환경론자들은 “빙하가 사라지는 것은 여전히 시간문제일 뿐”이라고 주장한다. 지구온난화가 틀리거나 지나치게 과장됐다는 비판을 받을 때마다 이들은 ‘최악을 고려한 준비’라는 논리를 꺼내든다.

만에 하나 우려가 현실로 나타난다면 심각한 지구온난화 문제를 해결할 수 있고, 예측이 틀렸다고 하더라도 이산화탄소 배출을 줄이기 위한 노력은 결국 인류에게 큰 혜택을 가져다줄 것이기 때문에 아무런 문제가 없다는 것이다.

하지만 많은 사람이 기후변화에 대한 ‘과잉 홍보’에 점점 질려가고 있다. 공포감으로 사람들을 겁 줄 수는 있지만 그것이 오래 지속되기는 힘들다.

1970년대 중반에도 과학계는 기후변화 문제로 떠들썩했다. 놀랍게도 당시 화두는 지구온난화가 아니라 지구 냉각화(Global Cooling)였다. 1975년 미국 시사 주간지 뉴스위크는 “냉각화로 기후가 변하고 있다는 증거들이 너무 많이 쏟아져 나오고 있어 기상학자가 일일이 따라가기 힘들 정도”라며 “지구 기후가 소빙하기로 돌아갈 것이라는 우려가 커지고 있다”고 썼다.

실제로 1880년대부터 꾸준히 상승하던 지구 기온은 1940년대부터 1970년대까지 30년 이상 지속적으로 떨어졌다. 한 세대 내내 기온이 낮아졌으니 빙하기 이야기가 나오는 것은 어찌 보면 당연한 일이다.

지구 냉각화를 막기 위해 극지방의 빙하를 숯덩이로 뒤집어씌우자는 황당한 대책도 나왔다. 빙하가 햇빛을 반사해 열을 지구 밖으로 방출하는 것을 막아야 한다는 논리였다.

그러나 떨어지기만 하던 기온이 1970년부터 상승 쪽으로 방향을 틀었고, 그로부터 20년도 채 지나지 않아 이번에는 정반대로 지구온난화가 세계적인 이슈로 등장했다. 고작 30년 전에 빙하기가 닥친다고 법석을 떨던 사람들이 갑자기 지구가 더워져 인류가 멸망할지도 모른다고 떠들어대고 있는 것이다.

장승규 기자 skjang@hankyung,com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지