유사 게임 양산으로 예상된 결과

[비즈니스 포커스]

PC 게임 시장에서 2016년까지 세계 2위를 유지하며 전성시대를 맞이했지만 현재는 중국과 미국에 밀려 3위에 머무르고 있다.

모바일 게임 시장에서도 마찬가지다. 한국의 게임사가 글로벌 시장에서 선두를 달려 왔지만 아일랜드와 중국 등의 신흥 강자에 1위 자리를 빼앗겼다. 막강한 자본력과 인력을 투입하는 신흥 강자에 한국 게임사들의 입지가 갈수록 좁아지는 모양새다.

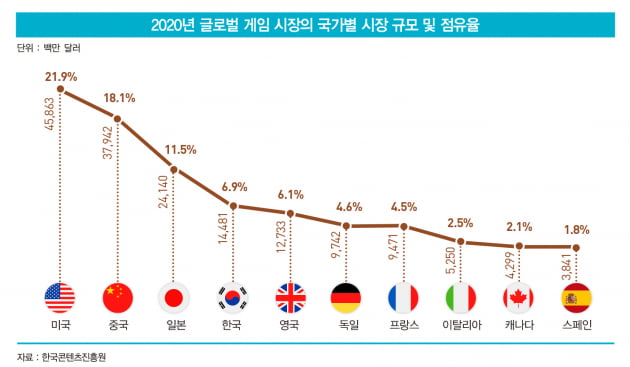

한국콘텐츠진흥원이 발간한 ‘2021 대한민국 게임백서’에 따르면 2020년 기준 한국의 게임 시장 규모는 모바일이 4위, PC가 3위 등이다. 세계 시장에서의 점유율은 6.9%로 미국(21.9%), 중국(18.1%), 일본(11.5%)에 이은 4위다. 5위 영국은 6.1%로 한국을 바짝 뒤쫓고 있다.

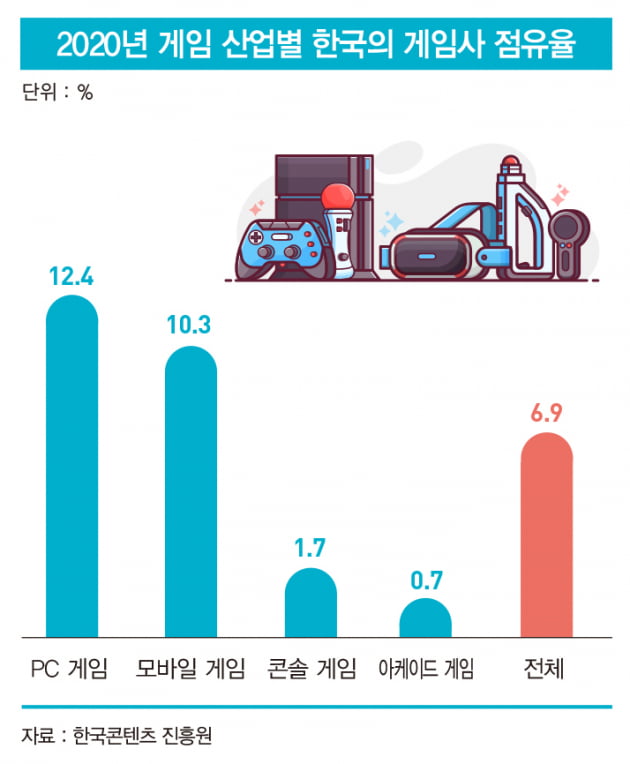

게임 시장은 크게 모바일·PC·콘솔·아케이드 게임 등으로 분류된다. 한국의 글로벌 모바일 게임 시장점유율은 10.3%로 중국(26.4%), 미국(17.9%), 일본(13.8%) 다음이다.

2020년 세계 모바일 게임 시장은 예년과 마찬가지로 중국의 텐센트 천하였다. 애플 앱스토어 시장에서 텐센트는 2020년에도 매출 1위 자리를 지켰다. 2017년부터 4년 연속 1위다.

구글 플레이스토어에선 아일랜드의 플레이릭스가 넷마블의 1위 자리를 빼앗았다. 플레이릭스는 ‘꿈의집’으로 큰 성공을 거뒀다.

현지화가 비교적 쉬운 캐주얼 게임의 특성 때문에 ‘꿈의집’은 손쉽게 해외 시장을 공략했다는 평가를 받는다. 롤플레잉게임(RPG)이나 다중접속역할수행게임(MMORPG)처럼 복잡한 플레이 방식이 없어 접근하기가 매우 쉽다. ‘세븐나이츠’로 2019년 1위를 차지했던 넷마블은 5위로 떨어졌다.

글로벌 PC 게임 시장에서 한국의 점유율은 12.4%로 중국과 미국에 이은 3위다. 2016년까지 세계 2위를 차지했던 한국는 2017년 미국에 역전당하며 3위에 머무르고 있다. 한국의 게임사들이 PC 게임보다 모바일 게임 개발을 선호하고 있어 미국을 다시 앞설 가능성은 낮아 보인다.

한국의 게임 빅3는 ‘3N’인 넥슨·넷마블·엔씨소프트다. 넷마블은 2012년부터 모바일 게임 전문 개발사로 변화를 꾀했다. 넥슨과 엔씨소프트도 2016년을 기점으로 PC 게임보다 모바일 게임 개발에 더욱 치중하고 있다.

중견 게임사도 마찬가지다. ‘뮤’로 유명한 웹젠도 ‘뮤’를 활용한 모바일 게임 출시에 집중하고 있다. 엠게임 역시 ‘열혈강호’를 활용한 게임 개발과 운영에 사활을 걸고 있다.

콘솔과 아케이드 게임은 글로벌 점유율이 각각 1.7%, 0.7%에 불과해 세계 시장에 명함조차 내밀지 못하고 있다. 한국 콘솔 게임 시장 규모는 플레이스테이션 4·5와 닌텐도 스위치의 보급 증가로 시장이 매년 커지고 있지만 아직 한국을 대표할 게임 타이틀은 전무한 상황이다.

업계에선 국산 게임의 해외 경쟁력 약화가 대형 게임사와 중소 게임사의 양극화와 관련 있다는 분석이 나온다. 중국 텐센트는 자국뿐만 아니라 해외의 유망 중소 게임사를 인수해 신규 게임 출시에 집중하고 있다.

반면 한국에서는 대형 게임사가 아니면 플랫폼 시장에 유통하기조차 힘든 구조다. 마케팅도 쉽지 않아 게임이 출시됐는지 모르는 것도 부지기수다.

또 중소 회사가 대형 회사의 게임을 벤치마킹해 비슷한 게임을 출시하면서 중소 게임사 특유의 ‘인디’ 감성이 사라졌다는 비판이 쏟아진다. 적은 인원으로 게임사를 운영하기 위한 고육지책이다.

게임사는 고용 직원 수에 따라 △5인 미만 △5~49인 △50~99인 △100~299인 △300인 이상으로 구분된다. 2020년 기준 한국의 게임사는 1046곳이다. 그중 절반이 넘는 56%(586곳)가 5인 미만 기업이다. 설립 2년 미만의 게임사는 42%(439곳)다.

급격한 시장 변화에 대한 대응 미흡과 양산형 모바일 게임, 과도한 확률형 아이템, 인디 게임 시장 포화 등으로 한국의 게임업계가 어려움을 겪으면서 산업 종사자도 눈에 띄게 줄고 있다.

5인 미만 게임사의 1주일 노동 시간은 61.4시간이다. 게임사 전체 평균인 51.7시간보다 약 10시간 많다. 제대로 된 휴식 보장이 이뤄지지 않는 상황에서 회사의 매출을 크게 향상시킬 게임이 탄생하는 것은 쉽지 않다.

해외에서는 다르다. 미국도 블리자드 등 대기업 주도의 게임 시장이지만 40%가 넘는 중소 규모의 게임 개발사도 왕성하게 활동하고 있다. 특히 게임사가 아닌 개발자 등 플레이어들이 주로 활동하며 인디 게임을 성공시킨 후 대형 회사에 판매하는 구조다.

전석환 한국게임개발자협회 실장은 “한국의 게임 산업은 중소 게임사에서 시작했다”며 “하지만 게임 산업이 커지며 3N과 같은 대형 게임사가 시장을 과점하는 체제가 형성되면서 작은 게임사들의 성공을 보기 힘들어졌다”고 말했다.

이어 “중소 게임사가 출시하는 인디 게임 고유의 가치인 변별력이 사라진 것도 큰 문제”라며 “서로 벤치마킹하면서 돈이 될 만한 게임만 개발하다 보니 특색 없는 양산형 게임만 줄줄이 시장에 나오는 관행이 생겼다. 게이머들에게 외면 받는 것은 당연한 수순”이라고 덧붙였다.

유호승 기자 yhs@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지