AI에 의해 모든 것이 결정되는 미래…인간의 존재 가치와 행복은 어디?

[서평]

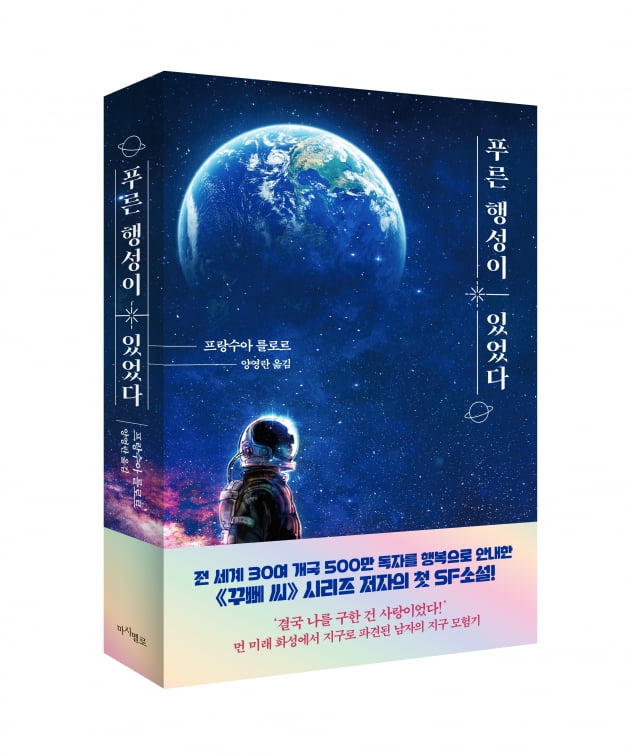

프랑수아 를로르 지음 | 양영란 역 | 마시멜로 | 1만6000원

영화계뿐만 아니라 문학 분야에서도 SF 열풍이 불고 있다. 앤디 위어의 ‘마션’과 베르나르 베르베르의 ‘행성’, 한국에서는 김초엽 소설가의 ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’이 많은 사랑을 받았다.

SF 장르가 사랑받는 가장 큰 이유는 미래를 엿보는 느낌이 든다는 점일 것이다. 실제로 프랑스의 무성 흑백 영화 ‘달세계 여행’에서는 인류가 달 탐사에 성공하기 반세기 전 이미 그와 같은 일을 예측했다. 최근의 화두인 ‘메타버스’라는 개념도 1992년 SF 작가 닐 스티븐슨의 소설 ‘스노 크래시’에서 가상현실(VR) 인터넷을 의미하는 말로 처음 등장했다. 이처럼 영화나 문학 작품 속 SF 장르는 미래를 조금씩 발 빠르게 반영하고 제시하기도 한다.

여기에 또 다른 미래를 그리는 SF 소설이 있다. 바로 ‘푸른 행성이 있었다’다. 이번에는 지구에서 화성으로 가는 것이 아니라 화성에서 살다가 더 이상 그렇게는 못 살겠다 싶어 지구로 다시 귀환하는 이들의 이야기다.

이야기의 시작은 인류가 지구를 떠나 콜로니라는 화성의 가상 공간에 정착한 지 한 세기가 지난 시점에서 시작된다. 시간이 흐를수록 가상 공간에 싫증을 느낀 인간들은 진짜 바다·흙·바람과 같은 자연에 대한 욕망이 커져만 갔다. 그래서 피폐해진 지구를 떠나왔지만 콜로니에서는 지구로 돌아가는 꿈을 꾸며 귀환 프로젝트를 진행하고 있다.

그러던 어느 날 지구로 조사를 나갔던 군인들이 실종된다. 조사를 위해 콜로니에서는 신병인 ‘로뱅’을 지구로 파견하지만 이 파견에는 어딘지 석연하지 않은 구석이 있다. 먼저 신병이자 ‘용도 불명(극도의 효율성을 추구하는 콜로니에서 받을 수 있는 가장 낮은 등급)’인 로뱅을 혼자 파견한다는 점, 공개되지 않은 지구와의 마지막 교신 내용, 실종된 군인들의 우주복이 불탄 채 발견됐다는 점 등이다.

어째서 나를 선택했을까. 그 질문에 대한 답을 찾지 못한 채 주인공은 지구로 향하고 그런 그를 맞이한 것은 폐허가 된 지구에 홀로 남아 있던 자동 추적 미사일이었다. 과연 로뱅은 ‘용도 불명’으로 낙인 찐힌 자신의 삶을 구하고 지구로 귀환하는 길을 찾을 수 있을까.

“인공지능 아테나는 선택하는 자유와 능력의 무거운 굴레로부터 우리를 해방시켰다. 그런데 요즘 들어 내가 점점 더 자주 느끼는 이 분노는 어디에서 오는 걸까?”(‘푸른 행성이 있었다’ 본문 중에서)

인공지능(AI)인 아테나가 모든 것을 관장하는 콜로니에서는 적성도 계급도 아테나에 의해 결정된다. 프로그래머, 알고리즘 개발자, 시스템 관리자, 군인 등 콜로니 시스템 유지에 필요한 인재들은 높은 계급을 차지하고 변호사·요리사·외교관 등 이미 AI에 대체된 적성을 타고난 사람들은 ‘용도 불명’이란 꼬리표를 달고 산다.

하지만 이후 지구에 파견된 주인공인 로뱅이 보여준 문제 해결 능력은 그가 더 이상 ‘용도 불명’이 아님을 증명한다. 이처럼 콜로니라는 작은 가상 세계 갇혀 있던 로뱅이 진짜 세상으로 나아가 자신의 가치를 발견하고 성장해 가는 모습은 뭉클한 감동을 선사한다. 소설 속 로뱅이 그러했듯이 누구나가 자신의 ‘존재 의미’에 대해 고민하기 때문이다.

특히 AI에 의해 대체돼 설 자리를 잃은 ‘용도 불명’의 모습은 우리에게도 낯설지 않다. AI가 요리하고 소설을 쓰며 중요한 판단을 대신하고 현실보다 더 완벽한 가상 공간을 제공한다. AI가 발달할수록 인간의 가치를 효율성에서 찾는다면 앞으로 그려질 미래는 디스토피아적일 수밖에 없을 것이다.

하지만 이번 여정에서 로뱅이 찾아낸 답은 ‘무엇으로도 대체할 수 없는 인간적 가치가 있다’였다. 따라서 이 소설은 아주 적절한 시점에 “인간의 존재 가치와 행복은 어디에 있는가”라는 질문을 던지는 셈이다. 이제는 로뱅이 아닌 독자가 질문에 대한 자신만의 답을 찾는 여정을 떠날 차례다.

최경민 한경BP 출판편집자

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지