연 1600명 부족, 취업 보장에도 계약학과 외면

해외 인재도 적극 활용해야

박정호 SK하이닉스 부회장이 지난 2월 한림대 도헌학술원 학술 심포지엄에서 반도체 인력 부족을 호소하며 토로한 말이다.

반도체가 경제뿐만 아니라 안보에 직결되는 ‘실리콘 실드(반도체 방패)’가 되면서 반도체 인력난 문제가 다시 수면 위로 떠올랐다. 미·중 첨단 기술 전쟁의 중심에는 반도체가 있다. 모든 첨단 산업의 필수 부품으로 미래 기술 경쟁력을 좌우하는 핵심 무기인 반도체는 이제 ‘먹고사는’ 문제를 넘어 ‘죽고 사는’ 문제가 됐다.

필요 인재 공급 못 하는 미스매치로 인력난 심화

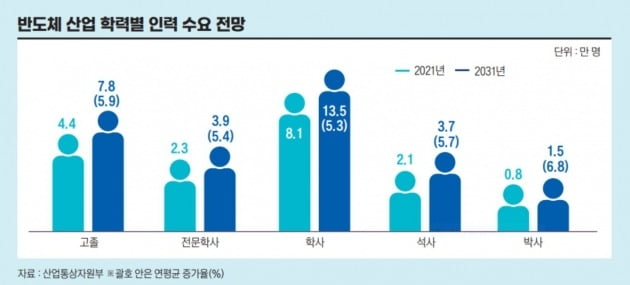

반도체업계는 만성적인 인력난을 겪고 있다. 한국산업기술진흥원에 따르면 한국의 반도체 산업에 매년 1600명의 인력이 부족하지만 매년 대학에서 관련 전공 졸업생은 650명에 불과하고 그중 고급 인재로 분류되는 석·박사급 인재는 150여 명에 불과하다. 한국경영자총협회가 발표한 ‘미래 신 주력 산업 인력 수급 상황 체감 조사’에 따르면 인력 부족 현상을 겪는 한국 반도체 기업은 45%에 달한다.

반도체업계는 자구책으로 주요 대학과 손잡고 잇달아 계약학과를 만들고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 현재 운영에 참여한 반도체 계약학과는 이공계 특화대학인 카이스트·포스텍(포항공대)을 포함해 서울 소재 주요 대학인 고려대·연세대·서강대·성균관대·한양대 등 총 7곳이다.

대학과 연계해 우수 인력을 빠르게 양성해 선점하겠다는 취지다. 하지만 최근 극심한 불황 속에 2023학년도 대학 정시 모집에서 서울 주요 대학 반도체학과에 합격한 학생들 상당수가 등록을 포기한 것으로 나타나 반도체 인력 수급에 비상이 걸렸다.

계약학과는 일정 기준만 충족하면 취업이 보장되기 때문에 의약학계열과 함께 상위권 학생들이 진학하는 학과 중 하나지만 합격자 상당수가 의대에 쏠리면서 외면받고 있다.

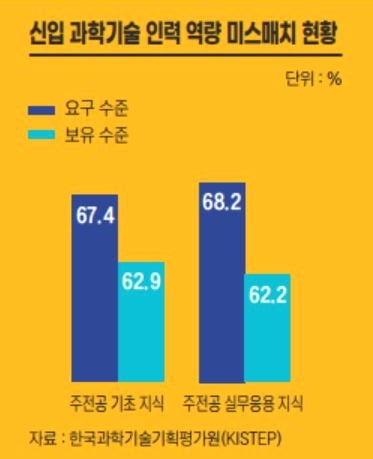

하지만 산업계와 학계에선 정원을 늘리는 방법만으론 대학이 공급하는 인재와 기업이 필요한 인재 간 미스 매치를 근본적으로 해결할 수 없다고 지적했다. 2021년 세계 인적 자원 경쟁력 지수에 따르면 한국은 교육과 실제 직업의 연계성이 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 24위로 중하위에 그쳤다. 대학과 현장의 인력 미스 매치로 대학은 필요 인재를 공급하지 못하고 산업계는 구인난이 심화하고 있다는 진단이다.

2022년 6월 ‘반도체 생태계와 인재 수요’ 포럼에서 김형환 SK하이닉스 부사장은 “공대 졸업생을 신입으로 채용한다면 학교 교육이 실제 반도체 개발·생산과 거리가 있어 2년 이상의 현장 경험과 재교육이 필요한 상황”이라고 밝혔다.

국회입법조사처의 박재영 입법조사관은 “반도체는 물리학, 재료공학, 전기・전자공학 등 여러 분야의 인력이 함께 만드는 제품이므로 단순히 대학의 반도체학과 정원 확대만으로 해결할 수 있는 문제가 아니라는 것을 인식하고 질적 우수성을 갖춘 인재 양성에 주력해야 한다”며 “과거의 공급 주도 정책에서 벗어나 산업 구조 변화를 반영한 산업계·수요자 중심의 인재 양성이 필요하다”고 조언했다.

해외 인재에 이민 문턱 확 낮추는 미국

반도체 패권을 둘러싼 총성 없는 전쟁에서 미국도 싸울 전사가 부족한 상황이다. 미국은 2800억 달러를 반도체 산업에 투자하는 반도체 지원법(칩스법)을 뒷받침할 방안으로 반도체 인력 육성에 나섰다. 바이든 정부 출범 후 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 등에서 세계 우수 인력 유치 정책을 강화하고 있다.

삼성전자·SK하이닉스·TSMC·인텔 등 글로벌 반도체 기업들이 현지에 반도체 공장을 짓기로 하면서 인력 수요가 급증하고 있는데 인공지능(AI) 등 소프트웨어 산업 분야에 인재를 빼앗겨 공급이 뒤따르지 못하고 있다.

인력 관리 회사 에이트폴드에 따르면 미국에선 2025년까지 약 7만~9만 명의 반도체 인력이 더 필요하다. 반도체 공급망 확보를 위해선 최대 30만 명의 인력이 필요하다는 연구 결과도 있다.

친(親)이민 정책은 미국이 인재를 영입하는 다양한 방법 중 하나다. 2023년 1월 미국 이민국은 STEM 전공자 중 석사 학위 이상의 신청자 수속을 8~12개월에서 3.5개월로 대폭 단축하는 등 이민 장벽을 낮추고 있다.

미국 브루킹스연구소에 따르면 저숙련 영역인 전기·전자·전자공학 조립 인력의 절반가량이 멕시코와 중미 출신이고 고숙련 영역인 전기·전자 엔지니어도 절반가량이 인도·중국 출신으로 이미 미국 반도체 산업 내 외국인 인력 비율이 상당하다.

브루킹스연구소는 “학사 학위 이상을 요구하는 노동력의 공급을 위해서는 외국인 유학생들을 위한 단기 취업 비자(H1-B) 확대가 중요하다”고 했다. 미국 조지타운대 유망기술·안보연구소(CSET)의 윌리엄 헌트 연구원은 “미국의 국가 안보와 관련된 기술을 가진 노동자들을 위해 기존 이민 장벽을 낮추는 게 급선무”라고 강조했다.

미국은 국가가 필요한 인재라면 인종·학력·국적을 불문하고 미국에 들어올 수 있도록 개방적인 이민 정책을 통해 그간 해외 우수 인재를 확보할 수 있었다. 이는 미국의 과학기술 발전으로 이어졌다.

미국 반도체업계는 고급 인력 수급을 위해 이민법 개정까지 촉구하고 있다. 미국 정·재계 인사 49명은 미국 상·하원 의원에게 “영주권 면제 조항을 살려 국가 안보와 국제 경쟁 문제를 해결해야 한다”며 인재 확보를 위한 이민법 개정을 촉구하는 서한을 보냈다.

미국은 이민법을 바꿔 가며 국적을 불문한 고학력 반도체 전사를 적극 영입하고 있는 반면 한국은 외국인 우수 인력 유치와 활용이 저조하다. 첨단 기술 분야의 핵심 인재를 유치하기 위해선 기존의 폐쇄적인 인재 확보 전략에서 벗어나 인재가 열린 공간에서 활약하고 외부 인재도 적극 활용할 수 있는 생태계를 마련해야 한다.

최근 10년간(2012~2021년) 한국을 떠난 이공계 인재는 34만 명에 이른다. 두뇌 유출(brain drain)이 아닌 두뇌 예치(brain deposit) 관점에서 보면 해외 인재 영입과 활용 극대화 등이 반도체 인력 부족의 대안이 될 수 있다.

해외 인재 유치와 관련해 주목받는 개념은 ‘두뇌 순환’이다. 고급 인력의 이동을 단순히 다른 나라에 고급 두뇌를 빼앗기는 것이 아니라 이들이 다시 모국에 돌아와 기여할 수 있다는 것을 고려한 개념이다. 좁게는 학업 등으로 해외에 유출된 인력이 일정 기간 후 귀환하는 것이지만 넓게는 국적·거주지와 무관하게 고급 인력이 모국과 거주국 간 지식 네트워크 형성을 촉진하고 영향을 넓혀 모국의 산업 발전과 경제 성장에 기여하는 것을 말한다.

나렌드라 모디 인도 총리는 2015년 미국 실리콘밸리에서 일하는 인도 교민을 만나 “인도의 IT 인재가 미국 특히 실리콘밸리에 진출하는 것은 ‘두뇌 유출’이 아니라 ‘두뇌 예치’”라며 “기회가 되면 이들은 이자를 쳐서 조국 인도를 위해 봉사할 것”이라고 밝힌 바 있다.

실리콘밸리에는 강력한 인도인 네트워크가 형성돼 있어 인도인 기업가 모임인 TiE(The Indus Entrepreneurs), 인도공과대(IIT) 동문 모임인 아이아이티안(IITian) 등이 성공 노하우와 인맥, 자금을 후배 인도인들에게 나눠 주며 기업 활동을 돕고 있다. 구글의 순다르 피차이, 마이크로소프트(MS)의 사티아 나델라, 어도비의 샨타누 나라옌 등 세계 IT 산업을 주도하는 인도계 최고경영자(CEO)들이 대표적인 예다.

안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지