정부 차원의 공적 자금 운영, 리스크 케어 필요

에너지 시장 활성화 위한 선진기업 협업, 전력 소매시장 개방 필요

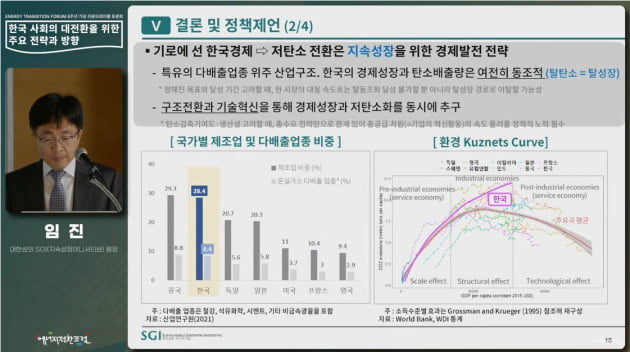

임진 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI) 원장이 5일 대한상공회의소에서 열린 에너지전환포럼 5주년 기념 토론회에서 우리 산업의 대응방향을 제시했다.

임 원장은 “한국이 저탄소 전환 노력을 했을 때 축소할 수 있는 경제적 피해 비용은 3090조원이다. 글로벌의 경우 최대 1800조 달러(약 220경원)에 달하는 규모의 비용을 줄일 수 있다”며 기후 대응 행동에 대한 경제적 편익을 설명했다.

저탄소 전환을 촉구할 수 있는 가장 큰 유인은 경제적 편익이다. 임 원장은 ‘기후편익’과 ‘투자편익’이라는 개념을 정의하며 기후 대응이 일으킬 수 있는 기회에 대해 설명했다. 기후편익은 저탄소 전환 노력 등을 통해 줄일 수 있는 피해 비용을 의미한다.

2050년까지는 체감 힘들어

기후변화에 대한 정부간 협의체(IPCC)의 경우 자연재해와 생태계 파괴 등 비가역적인 변화를 일으키는 ‘기후 티핑포인트(Tipping point)’를 2050년으로 보고 있다. 즉 2050년 이전까지는 어떠한 기후행동도 하지 않은 것에 대한 피해 정도를 체감하기 어렵다는 의미다.

그렇기 때문에 임 원장은 기후편익만으로는 기업의 행동과 참여를 이끌어내기 어렵다고 설명했다. 임 원장은 “투자편익은 R&D 투자 및 인프라 확보를 통해 장기적으로는 생산성을 향상하고 신시장을 선점할 수 있으며 단기적으로는 경기부양 효과까지 일으킬 수 있다”고 덧붙였다.

물론 발생하는 비용을 무시할 수는 없다. 국내 산업부문 탄소중립 비용으로 추정되는 금액은 약 2600조원으로 현 GDP의 130% 정도를 차지한다. 하지만 대한상의 조사에 따르면 2100년까지 발생할 국내 기후 투자편익은 2347조원, 기후편익은 3097조원으로 필요한 비용을 넘어선다. 행동하지 않는 것보다 지금 바로 행동하는 것이 이득이라는 계산이 나오는 이유다.

임 원장은 “전 시기적으로 봤을 때는 편익이 비용을 압도하지만, 비용이 편익을 앞서는 기간이 길기 때문에 민간의 부담이 큰 것은 사실이다. 정부가 공적 자금을 운영하거나, 리스크 케어를 해주는 등 저탄소 전환에 대한 긍정적인 효과가 비용을 상쇄하는 골든크로스(Golden cross)를 앞당겨야 민간에서 원활한 전환이 일어날 것”이라고 조언했다.

시장 역할과 제도 정비 필요

이날 참여한 전문가들은 시장 혼란을 줄이고 방향성을 확보하기 위한 정부의 명확한 시그널과 시장의 역할을 강조했다. 해상풍력 분야 전문가인 이법주 CIP·COP 코리아 전무이사는 “풍력의 경우 500MW(메가와트) 규모 단지를 개발하는데 필요한 금액이 3조 정도다. 이 자금의 대부분은 20%가 자기자본, 80%가 외부 투자로 만들어진다”며 “어려운 시장 진입을 지원하기 위해서는 선진기업과 협업을 통해 리스크를 줄이고 공동개발 생태계를 만드는 것도 중요하다”고 주장했다.

김경식 고철연구소 소장은 합리적인 공론화 과정과 시장 기능 회복을 강조했다. 김 소장은 “우리나라 산업용 전력을 모두 재생에너지로 전환해야 하는 과제에 시장의 역할이 빠질 수는 없다”며 “시장 기능 회복을 위해서는 한국전력의 소매시장 개방이 필요하다. 민영화가 아니라 수소경제와 같은 새로운 시장을 위해 유연하고 혁신적인 접근을 허용하라는 뜻”이라고 덧붙였다.

MZ세대를 대표해 참석한 김민 빅웨이브 대표는 “인센티브 정책 강화 등 글로벌 기조들은 시장에 분명한 시그널을 주고 있다. 모든 것을 완벽하게 내보내기보다는 지속적으로 시장에 등장하며 소비자와 소통하는 것도 주요한 기업의 방향”이라고 말했다.

조수빈 기자 subinn@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지