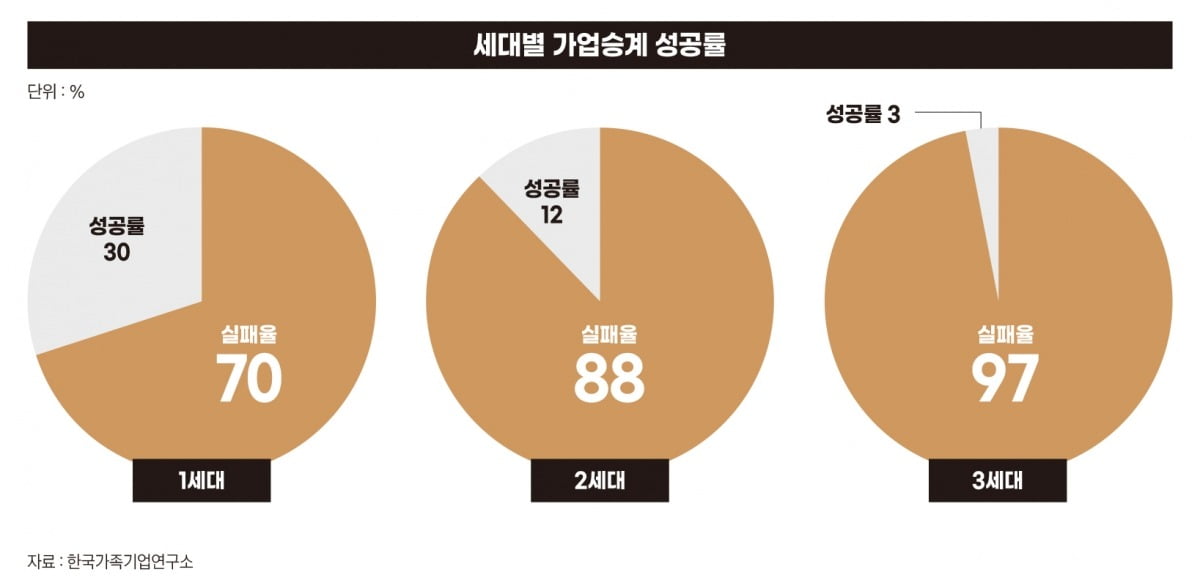

높은 상속세, 체계적인 시스템 미비, 가족 간 불화가 주요인이다. 국내 100대 그룹 대부분이 가족기업인 만큼 향후 경영권 분쟁의 단초를 만들지 않기 위해선 지분 승계뿐 아니라 경영 노하우 전수 시스템 등 체계적인 준비가 필요하다는 지적이 나온다.

기업 승계에 대해서는 부의 대물림이라는 부정적인 시각도 존재한다. 하지만 가족기업이 창업자의 기업가 정신뿐 아니라 고용과 경영성과에서도 일반기업을 압도한다는 것은 잘 알려진 사실이다. 언스트앤드영에 따르면 2023년 글로벌 500대 가족기업의 매출은 8조200억 달러로 2021년보다 10% 증가했다. 글로벌 500대 가족기업은 2450만 명의 직원을 고용하고 있어 일자리 창출에도 기여하고 있다.

높은 상속세로 인한 부족한 상속자금, 후계자의 역량 부족 등 다양한 이유가 있지만 가족 간 갈등과 분쟁 역시 주요인 중 하나다. 세대를 거듭할 수록 가족 수가 늘어나면서 상호 이해관계가 복잡해지고 가치관과 미래 비전에 대한 의견차로 인해 가족 간 갈등이 생길 가능성이 커지는 것이다.

기업에서 세대교체는 피할 수 없는 숙명이다. 급격한 기업환경 변화로 기업들의 수명이 갈수록 짧아지고 있는데, 설립 후 일정 시점 후에는 기업과 창업자의 고령화로 혁신 동력을 잃게 된다. 적절한 시기에 다음 세대로의 도약이 필요하다. 기업도 사람처럼 생존기-성장기-성숙기-쇠퇴기라는 4단계 수명 주기가 있다. 쇠퇴기에 접어들었던 기업이라도 후계자를 통해 다시 혁신에 성공해 성장기로 재도약할 수 있다.

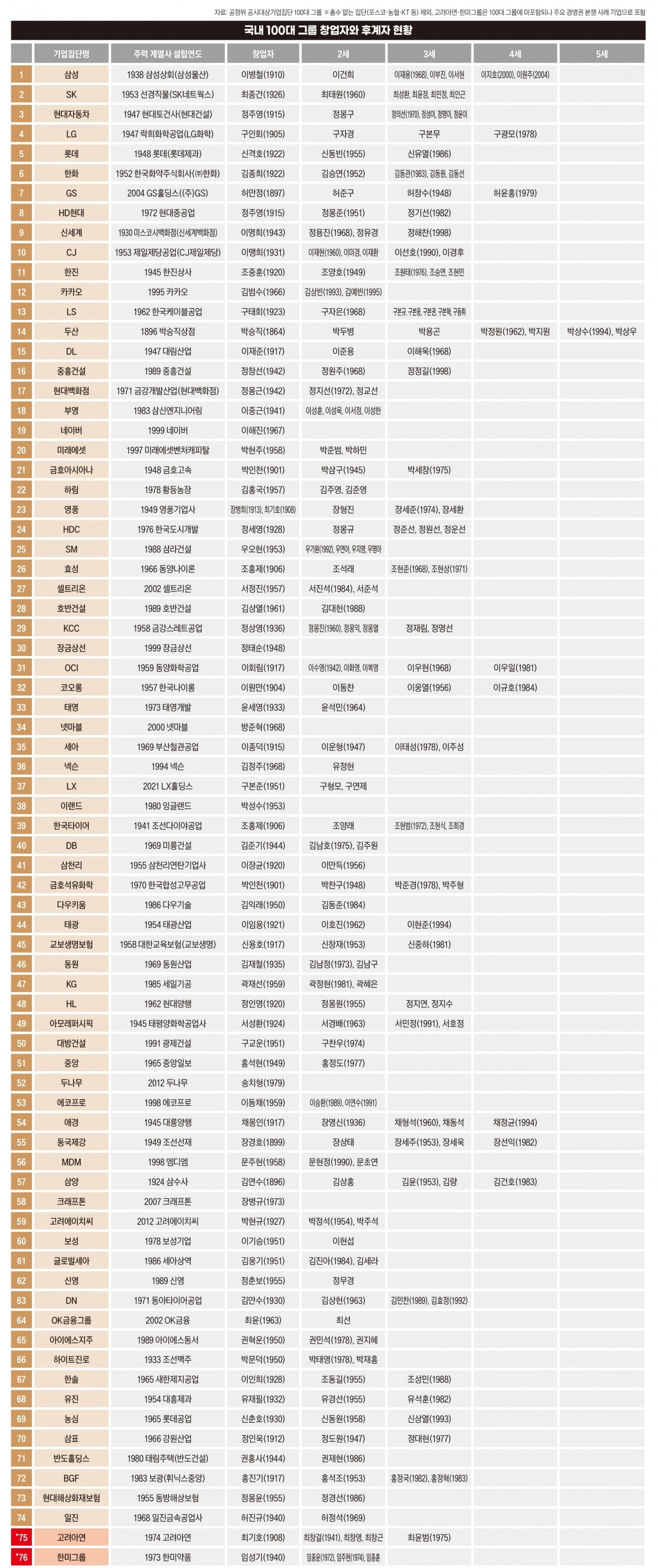

국내 100대 그룹에 세대교체의 시간이 다가왔다. 한경비즈니스는 100대 그룹의 창업 연도와 후계자 현황을 조사해 승계 현황을 살펴봤다. 2023년 공정거래위원회 지정 대기업집단 중 포스코·농협·KT·HMM·에쓰오일 등 총수 없는 집단을 제외하고 최근 경영권을 두고 갈등을 겪은 한미그룹·고려아연을 포함한 76개 그룹을 대상에 넣었다.

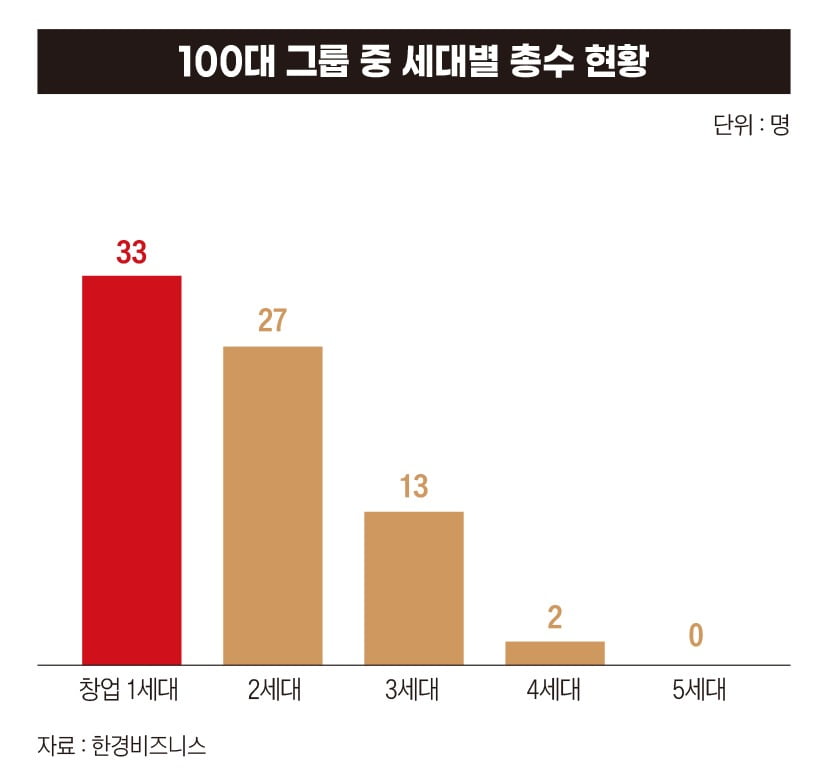

국내 100대 그룹의 총수는 여전히 창업 1세대(33개)와 2세대(27개)의 비중이 높은 것으로 나타났다. 100대 그룹 중 세대별 총수 지정 현황을 분석한 결과 1·2세대 총수를 둔 그룹이 60개에 달했다. 3세대는 13개, 4세대는 2개였다. 5세대 총수는 없었다.

또한 1·2세대 총수의 연령은 1950~70년대에 집중돼 50~70대가 많은 것으로 파악됐다. 다음 세대인 2·3세대로의 승계를 위한 시간이 얼마 남지 않았다는 것을 의미한다.

2024년 현재 100대 그룹의 창업 연도는 1950~80년대 사이에 집중돼 있었다. 1950년대 10개, 1960년대 11개, 1970년대 10개, 1980년대 14개가 설립됐다. 45개 그룹이 해당 기간에 탄생해 한국 경제의 가파른 성장을 이끌었다. 삼성(1969년 삼성전자 설립)과 SK·한화·CJ·HD현대그룹 등 10대 그룹의 절반이 시기에 설립됐다. 이들 기업은 대부분 40~70년이 넘으며 다음 세대로의 세대교체를 준비 중인 것으로 파악된다.

가장 오래된 곳은 1896년 박승직 창업자의 이름을 딴 ‘박승직상점’에서 출발한 두산그룹이다. 오랜 역사만큼 자손이 많아 2~4세를 거쳐 현재 유일하게 5세가 경영수업을 받고 있다. 박정원 두산그룹 회장의 장남인 박상수 씨는 (주)두산 지주부문 CSO 신사업전략팀에서 수석으로 근무 중이고, 박지원 부회장의 장남인 박상우 씨는 (주)두산의 수소 분야 자회사인 하이엑시엄 파트장으로 일하고 있다. 두 사람 모두 1994년생으로 올해 31살이다.

창업 세대를 지나 2세 경영자가 총수인 곳은 SK·롯데·한화·HD현대·CJ 등 27개다. 이들 기업은 3세들이 경영 전면에 나섰다는 공통점이 있다. 신세계그룹은 2세 경영이 안착된 상황인데 정용진·정유경 남매경영 체제를 이어오다 최근 정용진 회장이 2006년 부회장에 오른 지 18년 만에 그룹 회장으로 승진하면서 차기 총수 입지를 다지고 있다.

![100대 그룹 ‘승계의 시간’ 다가온다 [승계의 시간, 분쟁의 시간]](https://img.hankyung.com/photo/202404/AD.36328895.1.jpg)

100대 그룹 중 12곳에서는 2세들의 경영수업이 한창이다. 대표적으로 하림그룹에선 김홍국 회장의 장남 김준영 NS홈쇼핑 이사와 장녀 김주영 하림지주 상무가 경영에 참여하고 있다.

김준영 이사가 진두지휘한 HMM 인수가 최종 무산됐으나 동원그룹을 제치고 인수 우선협상대상자로 선정되며 존재감을 각인시켰다. 최근 셀트리온 주총에서는 서정진 회장의 장남 서진석 대표가 처음 의장 자격으로 주총을 이끌어 데뷔전을 치렀다.

3세 경영자가 총수인 곳은 삼성·현대차·GS·한진·효성·OCI·DL·코오롱·삼양·동국제강 등 10곳이다. 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등이 대표적인 3세대 총수다.

3세대에 들어선 기업의 총수들 나이가 대부분 아직 50~60대로 젊은 만큼 지분 승계 등 4세들의 뚜렷한 승계 움직임이 보이진 않는다. 경영 전면에 나선 허윤홍 GS건설 사장, 이규호 코오롱 부회장, 장선익 동국제강 전무 등은 예외다.

22곳에선 3세 경영에 돌입했다. SK그룹에서는 3세 가운데 가장 먼저 경영에 참여한 최성환 SK네트웍스 사장을 비롯해 최태원 회장의 세 자녀(최윤정·최민정·최인근)가 계열사 경영에 참여하고 있다.

최 회장 장녀인 최윤정 SK바이오팜 사업개발 본부장은 지난해 말 임원인사에서 신규 임원이 됐고, 차녀 최민정 SK하이닉스 팀장은 회사를 휴직하고 미국에서 헬스케어 스타트업을 창업한 상태다.

4세 경영에 들어간 그룹도 있으나 아직 4세 경영자가 총수인 곳은 LG·두산그룹 2곳뿐이다. 1978년생인 구광모 LG그룹 회장은 구본무 선대회장의 건강 문제로 일찍부터 경영수업에 돌입했고 마흔 살에 총수가 됐다. 40대 중반으로 젊기 때문에 승계를 논하기에는 아직 이르며 다른 그룹들과 비교해 대비할 시간이 많은 편이다.

박정원 두산그룹 회장은 최근 주총에서 사내이사 연임을 확정지으며 2027년까지 두산그룹을 이끌게 됐다. 2016년 회장직 취임 이후 역대 최장기간인 11년 동안 그룹 회장직을 맡게 됐다.

재계 일각에선 이 같은 박 회장 중심의 경영 체제를 놓고 ‘형제 경영’에서 ‘장자 중심 독자 경영’으로 두산그룹이 경영 방식을 바꾼 것이라고 본다. 박 회장과 박지원 부회장의 장남들이 이제 막 경영수업을 받기 시작했기 때문에 충분히 경영 능력을 갖출 때까지 보다 안정적인 사업 체계를 구축할 것이란 분석도 나온다.

4세 경영에 돌입한 곳은 GS·OCI·코오롱·동국제강·삼양 등 5곳으로 파악됐다. 주총을 계기로 주요 그룹 내 경영 승계에도 속도가 붙고 있다. 지난해 11월 부회장으로 승진한 코오롱 4세 이규호 부회장은 주총을 통해 지주사·계열사 4곳의 사내이사로 선임돼 승계 구도를 굳혔다는 평가다. 이 부회장은 이웅열 회장의 외아들이기 때문에 유일한 후계자로 꼽힌다.

GS 4세 허윤홍 GS건설 사장도 주총에서 사내이사로 선임되며 입지를 한층 더 강화했다. 허 사장은 지난 2월 아버지 허창수 회장으로부터 GS건설 지분 일부를 증여받으면서 2대주주에 올랐다. 사내이사 선임을 통해 대표이사로서 법적인 지위를 얻음으로써 입지가 한층 강화될 것으로 보인다.

성장의 시간 될까 분쟁의 시간 될까

한국 대기업의 역사가 짧지 않음에도 100대 그룹 총수 가운데 창업 1, 2세대 비중이 높은 이유는 무엇일까. 그만큼 많은 기업이 역사속으로 사라졌기 때문이다.

1980년대와 1990년대 재계 30위 그룹 가운데 사라진 대우, 쌍용, 동양, 동아, 진로, 해태그룹 등은 그나마 젊은 세대가 들어본 기업들이다. 슈퍼스타 감사용이란 영화를 탄생시킨 삼미그룹, 용산의 랜드마크였던 국제빌딩을 지은 국제그룹, 미도파백화점 등은 이름조차 낯설어지고 있다. 이 가운데 2세에서 기업이 사라진 쌍용, 진로, 해태, 삼미 등은 승계의 중요성을 보여주는 사례다.

승계는 쉽지 않다. 그리고 자식이 2명이 넘으면 상속 과정에서 경영권 분쟁이라는 파열음이 나올 가능성도 높아진다. 최근 국내에서 경영권 분쟁이 늘어나고 있는 세대교체 기업이 늘어났다는 것과도 무관치 않다.

100대 그룹의 창업연도와 창업자들의 나이를 보면 알 수 있다. 창업은 1950~80년대 사이에 집중돼 있다. 일반적으로 창업 당시 나이를 20~40대로 보면 이들 상당수는 1930~40년대생들이라고 볼 수 있다. 대부분 70~80대로 접어들었기 때문에 승계가 늘어날 수밖에 없다는 게 전문가들의 분석이다.

상속과 승계가 늘면 분쟁도 늘어날 수밖에 없다. 대표적인 회사가 한미약품이다. 창업자 임성기 회장은 1940년생으로 1973년 창업해 회사 성장을 이끌었다. 그리고 2020년에 세상을 떠났다. 경영권 승계가 끝난 줄 알았지만 분쟁 과정을 피할 수 없었다. 올해 주총에서 또 다른 경영권 분쟁을 벌였던 고려아연도 설립연도가 1974년이다.

이들 대기업과 비슷한 시기에 설립된 중소·중견기업들의 수는 수십 배, 수백 배에 달한다. 미디어에 노출되지 않는 경영권 분쟁은 훨씬 많을 것으로 보인다. 국내 대형 로펌 관계자는 “많은 1930년, 1940년대생 기업가들이 퇴장함에 따라 앞으로 수년간 상속과 이 과정에서 벌어지는 경영권 분쟁이 증가할 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다.

국내 100대 그룹 창업자와 후계자 현황

※ 한경비즈니스 조사

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지