롯데케미칼은 지난 11월 26일 삼성그룹이 보유하던 화학 계열사를 모두 인수하기로 했다. 인수를 위한 거래 금액은 2조8000억 원에 이른다. 삼성그룹과 한화그룹의 방산·화학 부문 빅딜을 뛰어넘는 국내 화학 업계 사상 최대 규모다.

남다른 애정…케미칼 출신 중용

롯데케미칼 관계자는 인수 목적을 “원료의 수직 계열화와 사업 구조 다각화를 위해서”라고 말했다. 특히 롯데케미칼은 이 인수로 기존의 석유화학제품뿐만 아니라 반도체 제작 등에 쓰이는 정밀화학 분야에도 진출하게 된다.

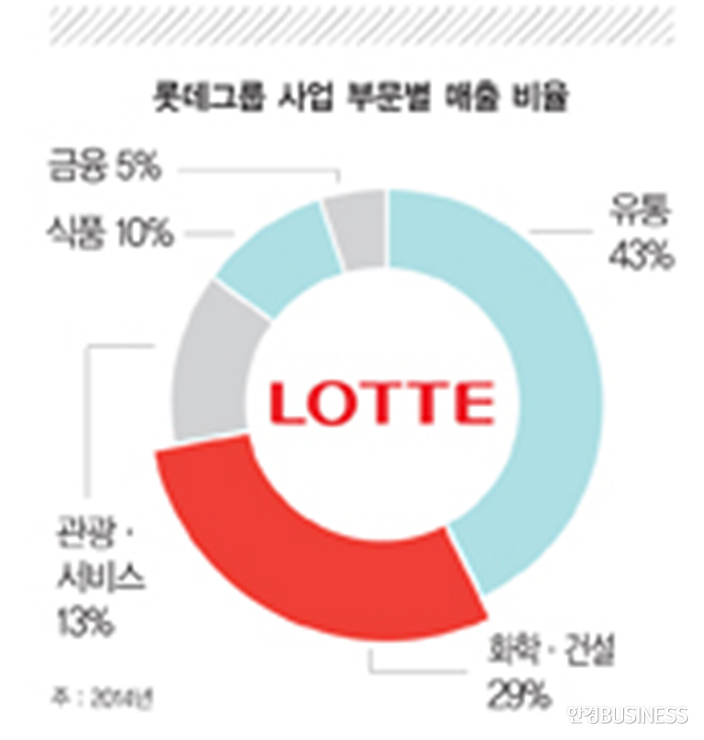

롯데는 국내 최대의 유통 기업이다. 한국 롯데그룹의 규모는 연매출 81조 원으로 재계 5위 수준이다. 당연히 핵심 기업은 백화점과 마트 사업을 하는 롯데쇼핑이다. 롯데쇼핑의 2014년 말 기준 매출액은 28조996억 원을 기록했다. 그룹 매출의 3분의 1 정도를 롯데쇼핑에서 책임지고 있는 것이다.

간과하지 말아야 할 사실은 롯데가 비단 ‘유통’에만 강점이 있는 게 아니라는 점이다. 롯데그룹은 LG그룹·한화그룹과 함께 한국 화학 산업의 ‘삼두마차’를 형성하고 있다. 바로 롯데케미칼을 통해서다.

롯데케미칼의 지난해 연결 매출액은 14조9000억 원이다. 이번에 인수하는 3개사의 매출 4조3000억 원을 합치면 화학 분야 매출이 20조 원에 육박한다. 이는 작년 롯데그룹 전체 매출(81조 원)의 25%에 달하는 수치다. 롯데케미칼은 시너지를 통해 2018년까지 화학 부문 매출액을 40조 원대로 끌어올릴 계획이다. 이렇게 되면 또 다른 한 축인 유통업의 늦은 성장 속도를 고려할 때 롯데그룹 매출의 절반 정도가 화학에서 나오게 되는 것이다.

롯데케미칼은 국내 화학 업계에서 초고속 성장해 온 기업 중 하나다. 방법은 수많은 인수·합병(M&A)을 통해서였다. M&A는 결국 경영자의 결단이 없으면 불가능한 작업이다. 당연히 이 결단은 신동빈 롯데그룹 회장에 의해 이뤄졌다. 그럼 왜 신 회장은 유통을 제치고 화학 분야의 성장에 주력했을까.

답은 롯데케미칼이 신 회장의 ‘경영자로서의 고향’이라는 데서 찾을 수 있다. 일본 노무라증권에서 금융인 생활을 하던 신 회장은 1990년 한국에 들어온다. 신 회장의 첫 직장은 바로 호남석유화학, 즉 지금의 롯데케미칼이었다. 보직은 상무였다. 당시 롯데케미칼의 그룹 내 위상은 총수의 아들이 근무할 만큼 높은 위상이 아니었다. 롯데케미칼의 1990년 당시 매출 2800억 원에 불과했다. 현재 매출의 50분의 1 수준이다.

하지만 신 회장의 합류 후 급성장했다. 자신의 장기인 ‘금융’을 통해서였다. 신 회장은 먼저 1년 후인 1991년 비상장사였던 롯데케미칼을 상장한다. 이후 롯데케미칼은 SEG공장·PET공장·3PE공장을 차례로 준공하며 포장재 회사 수준이었던 회사 역량을 종합 화학 회사로 격상시켰다.

이후엔 적극적인 M&A를 통해 그룹 내 화학 사업의 위상을 끌어올렸다. 신 회장은 2003년 현대석유화학을, 이듬해인 2004년엔 KP케미칼을 인수했다. 인수 대상은 국내외를 가리지 않았다. 2009년 파키스탄 PTA를 인수했고 2010년엔 영국의 아르테니우스와 말레이시아 타이탄을 잇달아 인수했다. 또 2012년 KP케미칼과 호남석유화학을 합병하며 지금의 롯데케미칼을 만들었다.

이 과정에서 롯데케미칼 출신 임원들은 신 회장의 핵심 측근으로 성장하기 시작했다. 대표적 인물이 롯데그룹 정책본부 운영실장을 맡고 있는 황각규 사장이다. 황 사장은 1990년 호남석유화학 부장으로 근무하며 당시 상무였던 신 회장과 손발을 맞추기 시작했다. 황 사장은 그 뒤 25년 가까이 신 회장이 추진해 온 롯데그룹의 M&A를 진두지휘해 왔다.

롯데그룹 미래전략센터장을 맡은 임병연 전무 역시 롯데케미칼 출신이다. 임 전무는 호남석유화학 출신으로 롯데그룹 신사업 발굴 등 미래 전략의 밑그림을 그리는 일을 하고 있다. 현재 롯데케미칼 대표인 허수영 사장도 빼놓을 수 없다. 허 사장 역시 호남석유화학 부장으로 신 회장을 처음 만났다. 허 사장은 이후 롯데케미칼 대표까지 맡으며 실질적으로 롯데그룹의 석유화학 사업을 총괄하고 있다.

롯데그룹 사정에 밝은 재계 관계자는 “차남 신 회장이 장남 신동주 전 부회장을 제치고 한국롯데를 총괄하게 된 이유 중 하나로 제조업 부문의 성장, 특히 화학 부문의 성장을 빼놓을 수 없다”며 “경영권 분쟁 과정에서 ‘공격 대상’이 되고 있는 ‘경영 능력’을 입증하기 위해서라도 자신의 ‘고향’과 같은 롯데케미칼의 지속 성장을 추진할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

최근 롯데그룹에선 차남 신 회장 대 창업주이자 아버지인 신격호 총괄회장 및 장남 신동주 롯데홀딩스 전 부회장 간에 경영권 분쟁이 일어나고 있다. 이 과정에서 신 총괄회장과 신 전 부회장은 신 회장의 중국 유통 사업 실패를 공격 명분으로 삼고 있다.

반면 신 회장은 이에 개의치 않고 화학 사업에 대한 적극적 투자를 추진하고 있다. 실제로 삼성과의 빅딜이 있기 불과 한 달여 전 롯데케미칼은 우즈베키스탄 수르길 프로젝트를 마무리했다. 수르길 가스전을 개발하고 그곳에서 나오는 가스로 화학제품을 생산하는 가스 화학 단지를 건립하는 프로젝트다. 또 롯데케미칼은 올해 북미 에탄분해설비(ECC) 공장 건립에 착수했다. 2조 원 규모의 대규모 투자로 국내 기업 최초의 북미 셰일가스 사업 진출이다.

재계와 금융권에서는 신 회장의 롯데케미칼에 대한 투자가 여러 전략적 판단에 의해 이뤄지고 있는 것으로 보고 있다. 가장 큰 것은 ‘경영자로서의 고향’에 대한 애정과 이의 성공을 통한 명분 쌓기다. 하지만 이와 함께 일종의 ‘출구전략’일 수도 있다는 분석도 있다. 즉 신 회장이 최악의 경우, 즉 롯데그룹의 경영권을 잃으면 롯데케미칼을 ‘최후의 보루’로 삼을 수 있다는 해석이다.

한국롯데와 일본롯데의 가장 큰 차이는 화학 사업이다. 한국과 일본의 롯데는 규모의 차이만 있을 뿐 제과·호텔·유통 등 비슷한 사업 구조를 가지고 있다. 반면 화학 사업은 한국롯데만 하고 있다. 특히 롯데케미칼은 롯데그룹의 지배 구조에서도 한 발 벗어나 있다. 롯데케미칼의 최대 주주는 지주회사 격인 호텔롯데가 아니라 롯데물산이다. 롯데케미칼 지분은 롯데물산이 31.27%를 보유하고 있는 반면 호텔롯데는 12.68%에 그친다. 또 신 회장도 롯데케미칼 지분 0.3%를 직접 소유하고 있다.

이런 시각으로 보면 지금까지 신 회장이 그려온 과정은 ‘성공적’이다. 롯데케미칼은 올 3분기까지 전년 동기보다 4배 이상 증가한 1조3022억 원의 영업이익을 올렸다. 이에 따라 롯데케미칼이 올해 사상 최대 실적을 경신할 것이라는 기대감이 높아지고 있다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지