[한경비즈니스=조현주 기자] 신기술을 앞세운 친환경 전기차가 속속 등장하면서 전기차 전성시대의 막이 열리고 있다.

사실 ‘미래차’라고 불리는 전기차의 역사는 100여 년 전으로 거슬러 올라간다. 자동차 역사에서 전기차의 역사는 가솔린 자동차보다 길다. 1830년대 스코틀랜드의 사업가 앤더스 경이 만든 ‘원유전기마차’를 최초의 전기차로 보는 시각이 우세하다.

1873년부터 가솔린 자동차가 개발되기 시작해 1886년 독일의 칼벤츠가 ‘페이먼트 모터바겐’이란 가솔린차를 선보인 점을 상기하면 전기차는 가솔린차를 무려 40년 넘게 앞질러 나왔다.

전기차가 가솔린차보다 먼저 등장할 수 있었던 이유는 개발이 비교적 간단하기 때문이다.

당시 기본적인 전기차의 구성은 지금과 크게 다르지 않다. 전기차는 내연기관 없이 배터리에 저장된 전기의 힘만으로 이동하는 자동차를 뜻한다. 피스톤 엔진을 전기모터가 대신해 복잡한 변속장치가 필요 없다.

가솔린엔진은 최저와 최고 회전수 차이가 10배에 달하기 때문에 엔진 회전수에 맞게 기어를 바꿔 줘야 하지만 전기차의 모터는 회전수를 자유자재로 조절할 수 있다.

◆여성용 ‘마담차'로 인기

전기차가 대중의 관심을 끌기 시작한 것은 1881년 파리 국제전기박람회에서 구스타프 트루베가 삼륜 전기차를 선보이면서부터다. 그 뒤 1884년 영국의 토머스 파커가 개발한 모델이 1890년대 초반부터 양산되기 시작했다.

당시 전기차는 기어를 바꾸지 않아도 돼 운전이 쉽고 진동과 소음이 적어 ‘여성용’으로 인식됐다. 특히 상류층 여성 운전자들에게 인기를 끌었다. 전기차에 비싼 실크나 털 등을 장식하는 여성 고객도 많아 프랑스·영국 등에서는 마담(madame) 차로 불릴 정도였다.

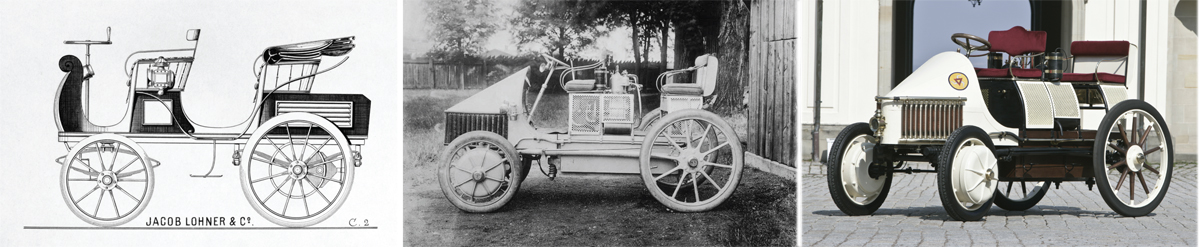

빼놓을 수 없는 전기차 모델이 바로 ‘P1’으로 불리는 포르쉐의 첫째 전기차 ‘로너-포르쉐’다. P1은 1898년 페르디난트 포르쉐가 개발, 제작했다. 포르쉐의 ‘P1’은 2개의 전기모터가 장착돼 5마력의 최고 출력을 자랑했지만 엄청난 무게의 배터리가 문제였다. 이 때문에 차 무게가 1800kg에 달했다.

그럼에도 불구하고 P1의 성능은 여느 전기차에 비해 월등히 앞섰다. 1899년 독일에서 열린 ‘국제자동차박람회’의 부대 행사로 개최된 전기차 경주에서 1등을 차지하며 주목을 받았다. 총 40km를 달리는 경주에서 P1은 다른 출전 차량에 비해 18분이나 먼저 결승선을 통과했다.

전기차의 첫 전성시대의 배경은 미국이었다. 가솔린과 디젤엔진 기술이 빠르게 발전한 유럽에서 ‘찬밥 신세’가 된 전기차는 1890년대 미국으로 건너가 엄청난 인기를 얻었다. 당시 미국은 각 도시마다 전기차 충전소가 지어졌고 전기차 택시도 있었다.

정확한 판매량 집계 자료는 없지만 1900년대 초 미국 뉴욕에 등록된 차량 가운데 50% 정도가 전기차일 정도였다. 당시 뉴욕에만 2000여 대의 전기차가 운행됐고 또 미국 전역에서 한때 3만여 대 이상의 전기차가 운행됐다.

하지만 1900년대부터 시작된 전기차의 전성기는 그리 오래가지 못했다. 전기차의 인기는 1910년대 초반에 절정을 찍고 이후 가솔린차의 폭발적인 성장세에 눌려 한풀 꺾이고 말았다. 1920년대 미국 텍사스에서 대량의 원유가 발견되며 휘발유 가격이 크게 내려갔다.

화석연료를 기반으로 한 내연기관의 대량생산 체제가 자리 잡게 된다. 포드의 창업주인 ‘자동차왕’ 헨리 포드가 1908년 첫 대중 자동차 ‘모델T’를 출시하면서 자동차 대중화 시대의 막이 열렸다.

이후 약 100년 가까이 화석연료 자동차 시대가 이어진다. 전기차는 1930년을 전후로 역사 속에서 지워지는 듯했다. 가솔린차의 붐 속에서 골프장 카트 등으로 간신히 명맥을 이어 간 전기차는 1970년대 오일 쇼크로 한때 재조명을 받기도 했지만 유가가 떨어지자 곧 열기가 식었다.

◆1990년대 친환경차로 부활

1990년대 들어 환경 이슈가 부각되면서 전기차가 ‘친환경차’로 다시 주목받기 시작했다. 전 세계 각국 정부의 친환경 규제로 세계 각국이 탄소 배출 및 연비 규제에 나서면서 내연기관 자동차가 위협을 받기 시작한 것이다.

현행 유럽연합(EU) 규정에서 신차의 이산화탄소 배출량 기준은 km당 130g 이하로 정하고 있지만 2020년부터는 95g 이하, 2025년에는 75g 이하로 줄여야 한다. 미국은 2015년 평균 146g에서 2020년 113g 이하, 2025년 89g 감축하는 안을 내놓았다.

한국도 현재 140g에서 2020년 97g 이하로 낮출 예정이다. 이 같은 기준을 맞추지 못하면 과징금이나 판매 제한 등의 불이익이 따르게 된다.

업체들은 부리나케 친환경차 개발에 뛰어들기 시작했다. 친환경차의 형태는 여러 가지다. 내연기관을 주로 쓰고 전기모터를 보조로 활용하는 하이브리드카(HEV), 전기모터를 기본으로 하고 내연기관은 충전용으로만 쓰는 플러그인 하이브리드카(PHEV), 100% 전기모터로만 움직이는 전기차(EV)다.

결국 ‘내연기관→하이브리드→플러그인하이브리드→전기차’순으로 친환경 수준이 높아진다고 볼 수 있는데, 2010년 전후로 자동차 업체들이 경쟁하듯 전기차를 출시하기 시작한 것도 이 때문이다.

이 가운데 전기차 대중화의 불씨를 지핀 것은 일본 닛산의 전기차 ‘리프(leaf)’였다. 리프는 닛산이 2010년 선보인 세계 최초의 양산형 전기차다. 이름을 나뭇잎에서 딴 것처럼 ‘배출가스 제로(zero emission)’를 자랑한다. 전기모터를 통해 최대 109마력의 출력을 낸다.

전기차이지만 6기통 3.5리터 가솔린엔진 수준의 가속력을 발휘하는 성능을 구현해 냈다. 전기차 모델로는 가장 많이 팔린 닛산 ‘리프’의 2010년 시판 이후 누적 판매량은 20만 대를 넘어섰다.

전기차 역사에서 빼놓을 수 없는 것은 단연 테슬라다. 2003년 미국 캘리포니아에서 전자 결제 시스템 회사인 페이팔의 공동 창업자이자 우주선 회사 스페이스X의 최고경영자(CEO)였던 엘론 머스크와 컴퓨터 공학자 마틴 에버하드 등 5명이 테슬라모터스를 공동 창업하면서 전기차는 새 역사를 쓰게 됐다.

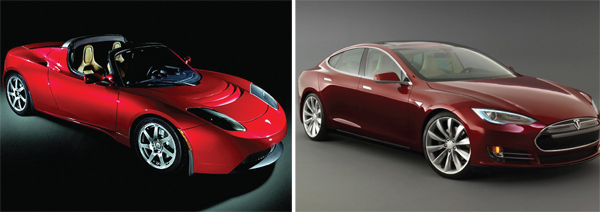

‘친환경 에너지 생산과 지속 가능한 교통수단 개발’을 기업 모토로 삼고 있는 테슬라는 2008년 전기차의 고출력 진가를 살린 스포츠카 ‘로드스터’를 선보이며 자동차 업계에 큰 반향을 불러일으켰다.

테슬라는 로드스터를 단종하기까지 2500만 대를 팔았지만 10만 달러가 넘어가는 고가임을 감안하면 그리 적은 편은 아니다.

초기 고가의 전기 스포츠카라는 틈새시장을 공략해 흥행에 성공한 테슬라는 이를 바탕으로 보다 저렴하고 대중적인 전기차인 모델S의 연구·개발에 착수하기 시작했다. 지난해 모델S가 흥행에 성공하면서 테슬라는 제너럴모터스(GM)와 닛산 등이 장악했던 전기차 시장에서 맹주로 급부상했다.

◆전기차 부활 이끈 테슬라

최근 ‘전기차라면 테슬라’를 떠올릴 정도로 인지도가 높아진 이유는 따로 있다. 지난해 6월 테슬라는 전기차 관련 특허를 누구나 무료로 사용할 수 있도록 공개했다. 이를 통해 테슬라의 기술을 활용한 전기차 기업이 늘어나고 저절로 전기차 생산 규모와 산업이 더 커지면 테슬라의 입지가 더 공고해질 것이라는 ‘역발상 전략’을 편 것이다.

테슬라의 혁신 행보는 끊임없이 이어지고 있다. 테슬라의 머스크 CEO는 지난해 9월 언론 인터뷰에서 “앞으로 5~6년 후 2020년쯤에는 완전 자율 주행 전기차를 선보일 것”이라고 밝혔다.

테슬라는 세계 각국의 탄소 배출 및 연비 규제가 본격화하는 2020년에 연간 판매량 50만 대를 달성하겠다는 목표도 내놓았다. 이처럼 판매를 확대하기 위해서는 차 가격을 3만 달러 수준 이하로 내려야 하는데 핵심은 배터리 가격을 낮추는 데 있다.

테슬라는 이를 위해 배터리 값 낮추기 프로젝트인 ‘기가팩토리 프로젝트’를 가동 중이다. 전 세계 리튬 이온 전지를 한곳에서 생산해 전지 가격을 획기적으로 낮추겠다는 것이 ‘기가팩토리 프로젝트’의 주요 골자다. 테슬라는 현재 파나소닉과 손잡고 미국 네바다 주에 50억 달러 규모의 기가팩토리를 현재 건설 중이다.

◆향후 100년 역사는 누가 쓸 것인가

자동차 업계에 전기차의 등장은 큰 충격일 수밖에 없다. 가솔린차는 엔진과 연료탱크가 핵심인 데 비해 전기차는 모터와 배터리로 움직인다. 전기차가 대중화되면 주요 자동차 업체들이 핵심 경쟁력으로 삼아 온 엔진과 구동 시스템 기술이 한순간에 쓸모가 없어지게 된다. 정유 업계와 주유소, 자동차 부품 업체, 수리점 등 연관 업종에 번지는 충격파도 상당할 것이다.

물론 아직까지는 내연기관 자동차의 지위가 흔들림 없이 굳건하다. 전 세계 자동차 시장의 99%를 거머쥐고 있을 정도다. 향후 10~20년에 이런 구도가 바뀌지 않을 것이라고 전망하는 이들도 많다. 하지만 누구도 이를 확신할 수 없다. 친환경차 대중화에 성공한 업체가 향후 100년의 자동차 역사를 쓰게 될 것은 분명해 보인다.

cho@hankyung.com

[기사 인덱스]

- '테슬라 모델3 쇼크' 자동차 시장 판이 바뀐다

- 테슬라 모델3, '제2 아이폰' 되나

- "주행 후 충전 필수, 한 달 연료비 5분의 1로 줄었죠"

- 순수 전기차 총정리

- 배터리 업계에도 전기차 테슬라 쇼크

- 택배·유통업체, 전기트럭 도입 팔 걷어

- '오래된 미래', 전기차 100년사

- [ECONOPOLITICS] '개정 친환경자동차법' 4월 28일 시행

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지