고성장 기업 수 줄고 성장률 멈춰 ‘한계상황’으로 내몰려

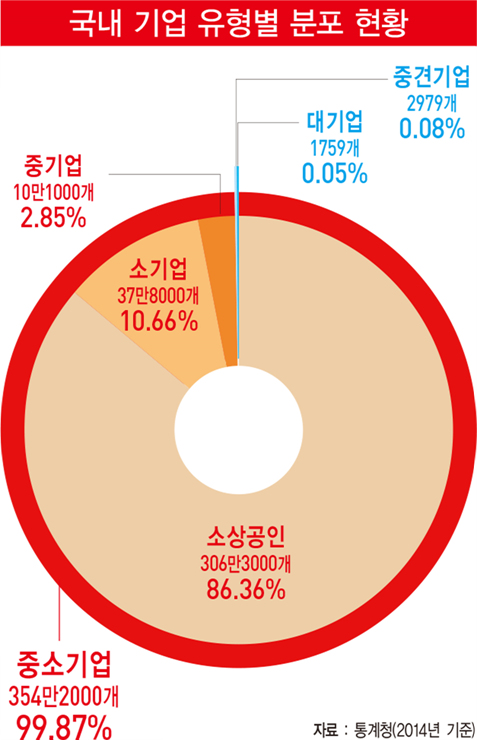

[한경비즈니스=차완용 기자] 99.9%와 87.9%. 한국에서 중소기업이 차지하는 사업체와 종사자 비율이다.

한국에서 사업자등록증을 낸 중소기업 사업체 수는 354만2000개로, 전체 사업체 중 99.9%를 차지하고 있고 종사자 수 역시 1402만7000명으로 전체 기업 종사자의 87.9%를 차지한다. 이는 통계청이 2014년 전수조사한 수치로 이후 정확한 데이터는 나오지 않았다.

이 수치로 보면 한국의 경제는 대기업이 책임지고 있다는 말이 무색하다. 실제 일자리 창출이나 한국 경제의 근간은 중소기업이 책임지고 있는 것이다.

하지만 국내 중소기업의 경영 환경은 녹록하지 않다. 대기업에 치이고 정부의 효율적인 지원도 제대로 받지 못한다. 여기에 경기 불황까지 장기화되면서 중소기업의 어려움은 한층 더 가중되고 있다.

중소기업의 위기 상황은 각종 통계에서 확인되고 있다.

최근 금융감독원이 중소기업(금융권 신용공여액 500억원 미만인 2035개사)을 대상으로 신용 위험을 평가한 결과 법원 기업 회생절차 대상 기업으로 분류된 기업(D등급)은 105곳으로 조사됐고 워크아웃 대상(C등급)은 71곳으로 나타났다.

이는 글로벌 금융 위기 직후인 2009년 이후 최대 규모다. 여기에 더해 중소기업 10곳 중 2곳은 벌어들인 영업이익으로 빌린 돈의 이자조차 갚지 못하는 ‘한계기업’ 상황이라는 분석까지 나오고 있다.

올해 3월 산업연구원이 최근 3년 동안 정부의 중소기업 지원 정책을 받은 적이 있거나 받고 있는 한국의 제조업·벤처 분야 중소기업 1571곳을 대상으로 조사한 결과 조사 대상의 21.1%인 332개가 ‘경쟁력 위기 한계기업’인 것으로 집계됐다.

산업연구원은 중소기업 상당수가 비(非)외감사기업(외부 감사를 받지 않는 중소기업)이기 때문에 신뢰도 높은 재무 데이터를 수집하는 것 자체가 불가능하다고 판단하고 혁신형, 생산 중점형, 품목 다변화형, 단순 생산형, 경영 위기형 등으로 분류했다.

이 중 성장 가능성이 비교적 큰 혁신형·생산중점형·품목다변화형에 속한 기업 중 경쟁력 수준이 하위 30%에 해당하는 기업과 단순생산형·경영위기형 기업 중 하위 70% 기업을 ‘경쟁력 위기 한계기업’이라고 평가했다.

중소기업의 성장성도 최근 몇 년 동안 하향 곡선을 그려온 것으로 나타났다.

중소기업연구원이 지난해 12월 발간한 ‘중소기업 지원 정책의 글로벌 패러다임 변화와 정책적 시사점’을 보면 상용노동자가 10명 이상인 기업 중 3년간 매출액 또는 상용노동자가 연평균 20% 이상 증가한 ‘고성장 기업’ 수는 2010년 2만3400개로 정점을 찍은 뒤 2011년 2만637개, 2012년 2만212개, 2013년 1만7439개, 2014년 1만6410개로 급격하게 줄어든 것으로 조사됐다. 2010년 이후 4년 사이에 30%나 감소한 것이다.

지역 경제의 근간인 산업단지의 상황도 악화되고 있다. 입주 업체 수는 2011년 말 기준 4만5065개에서 2015년 말 기준 5만464개로 늘어났지만 수출 실적은 같은 기간 203억3600만 달러에서 148억300만 달러로 4분의 1 정도 감소했다.

중소기업은 금융권에서도 찬밥 신세를 면치 못하고 있다. 유동성 부족에 시달린 중소기업들이 시중은행의 문턱을 넘지 못하는 사례가 늘면서 제2금융권으로 이동하는 ‘풍선효과’가 빠르게 나타나고 있다.

한국은행 경제 통계 시스템에 따르면 중소기업의 저축은행 대출액은 올해 2월 23조7791억원으로 전년 2월 20조6066억원보다 3조1725억원 늘었다. 이는 2015년 2월~2016년 2월 대출 증가액 2조3814억원보다 7911억원 증가한 수치다.

반면 같은 기간 은행권의 중소기업 대출 증가액은 전년에 비해 줄었다. 중소기업의 은행권 대출액은 지난해 2월부터 올 2월 사이 35조3160억원 늘어나는데 그쳐 전년 같은 기간 대출 증가액 51조5250억원보다 16조원 이상 감소했다.

대기업과 중소기업 간의 격차가 계속 벌어지고 있다는 점도 문제다. 2014년 기준으로 중소 제조 기업 1곳당 부가가치 생산액은 1억900만원이다.

제조 대기업 1곳당 부가가치 생산액(3억3600만원)의 32.4% 수준에 머무르고 있다. 2015년 기준 중소기업 노동자의 월평균 임금은 294만원으로, 대기업 노동자의 월평균 임금 485만원의 60.6% 수준인 것으로 나타났다.

상황이 이렇게 된 데에는 지난 정부 기업 정책의 영향이 크다는 것이 중소기업 측의 분석이다. 대기업이 성장하면 그로부터 하청 받는 중소기업도 함께 성장할 것이라는 낙수효과를 기대했지만 낙수효과는 없었다는 지적이다.

올해 2월 중소기업연구원이 발간한 ‘낙수효과에 관한 통계 분석이 주는 시사점’ 보고서에 따르면 삼성전자와 삼성전자의 3차 협력업체 간 매출액 격차는 2000년 5850 대 1에서 2014년 1만3100 대 1로 두 배 이상 벌어졌다.

홍운선 중소기업연구원 연구위원은 “경제 전반의 파급효과에 관한 거시적인 통계 분석 결과를 보면 이미 대·중소기업 간에는 낙수효과가 약화되거나 크지 않다. 오히려 디커플링(탈동조화)이 심화된 것을 알 수 있다”고 했다.

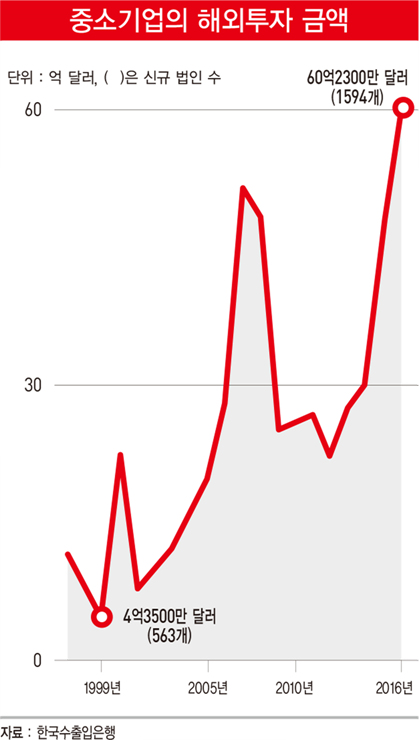

진짜 문제는 국내 중소기업의 경영 환경 악화가 중소기업의 탈(脫)한국 러시를 부추기고 있다는 점이다.

한국수출입은행 집계에 따르면 국내 중소기업들이 작년 한 해 동안 해외에 투자한 금액은 총 60억2300만 달러(약 6조8700억원)로, 해당 통계를 작성한 1980년 이후 역대 최대치를 기록했다.

해외 법인 설립도 1594개로 2008년 미국발 금융 위기 이후 가장 많았다. 한국수출입은행 관계자는 “최근 3~4년 동안 중기의 해외 법인 설립과 투자 금액이 계속 늘고 있다”고 말했다.

중소기업의 탈(脫)한국 러시가 가속화되는 것은 대기업의 해외 진출로 국내 하청 물량이 지속적으로 감소하는 데다 가중되는 인건비 부담, 각종 규제 강화 등이 복합적으로 작용했기 때문이다.

해외 이전에 따른 국내 고용 감축 우려도 현실화하고 있다. 통계청에 따르면 국내 전체 취업자 수는 올 들어 부동산·건설·소매업 등 내수 업종의 호조로 늘었지만 제조업 취업자는 지난해 7월 이후 올 3월까지 9개월째 매달 수만 명씩 줄고 있다.

제조업종 중 고용 인원이 가장 많은 전자부품·컴퓨터·통신장비 분야는 39개월 연속 감소 추세를 보이고 있다. 2014년 1월 56만7000명에 달했던 해당 업종 고용 규모는 이제 51만6000명까지 줄었다.

cwy@hankyung.com

[중소기업이 다시 뛴다 커버 스토리 기사 인덱스]

- [중소기업 현실] '9988' 중소기업, IMF 이후 최대 위기

- [중소벤처기업부 승격] 통합 中企정책 펼칠 컨트롤타워 '기대'

- [중소기업은 바란다] "제발 이것만은" 중소기업의 '4대 희망사항'

- [인터뷰] 박성택 중소기업중앙회 회장 "경제구조를 수요자 중심으로 바꿔야"

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지