[한경비즈니스=차완용 기자] 기업 경영은 어렵다. 그렇다. 회사를 운영하는 경영은 전문 경영인에게도, 회사의 오너에게도 항상 어려운 문제다.

특히 요즘 같이 저성장 기조가 장기화되는 등 경제 상황이 좋지 않을 때는 더더욱 그렇다. 정부가 나서 기준금리를 낮추고 추가경정예산을 편성해 보지만 소비와 투자가 기대한 만큼 살아날 기미를 보이지 않는다.

그래서 기업들은 공급 측면에서 경제를 살릴 수 있는 방편도 시도해 본다. 상품의 기술력과 경쟁력을 높여 새로운 시장을 창출하고 시장점유율을 높이려고 애쓰고 있다. 하지만 이것마저 녹록하지 않다. 과연 저성장이라는 터널을 빠져 나올 방법은 없는 것일까.

이 대목에서 우리는 한 가지 짚고 넘어가야 할 것이 있다. 바로 ‘우리보다 먼저 불황을 겪은 일본이 20년 동안 긴 불황 터널을 어떻게 해쳐 왔는가’ 하는 것이다.

2010년대 한국의 경제 상황은 1990년대 일본과 놀랍도록 유사하다. 일본은 20년간 연평균 0.88%의 성장 바닥을 기록한 경제 상황 속에서도 일본전산·유니클로·다이킨·닌텐도·도요타 등 글로벌 기업을 키워 냈다.

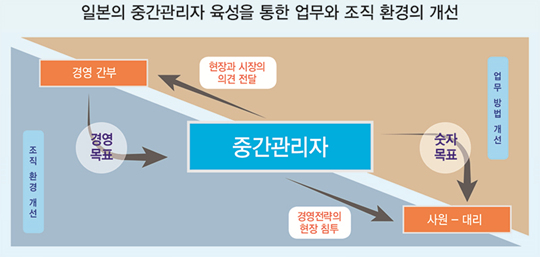

이들 기업들의 성공 요인은 여러 가지가 있지만 공통적으로 나타나는 한 가지가 있다. 바로 인력 관리다. 그중에서도 중간관리자의 역할을 정비하며 조직을 잘 다스린 이들 기업들은 긴 불황 속에서도 성장을 이어 왔다.

1990년대 초 자산시장 버블 경제가 붕괴된 뒤 닥친 장기 불황에 일본 기업들은 수많은 사람들을 직장에서 떠나보내야만 했고 여기에 인구 절벽까지 겹치면서 인력난에 허덕여야만 했다. 이 중에서도 가장 문제가 됐던 것은 바로 중간관리자였다.

1960~1980년대 일본의 경제 호황을 이끌었던 기성세대들이 떠나며 나타난 중간관리자의 부재는 일본 경제 장기 침체의 근본 원인이 됐다.

기업의 전략을 수립하고 일선에서 움직여 줘야 하는 인력의 부재 그리고 조직과 신입 인력의 가교 역할을 해야 하는 관리자의 부재는 그 어느 때보다 뼈아팠다.

특히 젊은 세대는 평생직장 개념이 사라진 상황이어서 조직 내에서 ‘롱런’에 대해 큰 의미를 부여하지 않았고 조직 역시 그동안 기성세대에 맞춰 있던 터라 인력 관리에 서툴렀다.

이런 시행착오를 거친 끝에 일본 기업들은 중간관리자에 대한 중요성을 인식하고 본격적으로 인력 양성에 심혈을 기울였다. 수많은 교육 프로그램을 만들고 인성부터 커뮤니케이션 방법, 조직 관리법 등을 체계화했다.

cwy@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지