임차 기간, 특약 등 조금씩 변경하며 서로 다른 계약서 작성...대법 “효력 부정할 증거 없다면 마지막 계약서가 유효”

[법알못 판례읽기]

사건은 2009년으로 거슬러 올라간다. A 씨는 카페를 운영하기 위해 2009년 4월 B 씨에게 상가 건물 1층과 2층 일부를 빌리기로 임대차 계약을 했다.

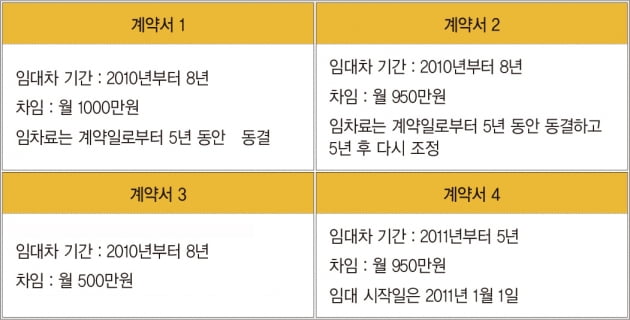

애초 임대차 기간은 2010년부터 5년으로 정했다. 그후 A 씨와 B 씨는 임차 면적, 임대차 기간, 특약 사항에 관한 내용을 조금씩 변경하며 서로 다른 4개의 계약서를 썼다.

첫째부터 셋째 계약서까지는 임대차 기간을 8년으로 수정했는데 마지막 계약서에서는 이 기간을 다시 5년으로 수정했다.

대략적인 계약서 내용은 다음과 같다.

여러 계약서 중 어느 계약서의 효력을 인정해야 할지를 두고 1, 2심의 판단이 엇갈렸다.

1심, 상세한 계약 내용과 특약 사항에 주목

1심은 B 씨의 손을 들어줬다. 재판부는 “A 씨와 B 씨 모두 임차 기간이 96개월(8년)로 된 임대차 계약서와 60개월(5년)로 된 계약서를 갖고 있다”며 “96개월로 된 임대차 계약서에는 별도의 특약 사항이 첨부되는 등 자세한 계약 내용이 기재돼 있지만 60개월로 된 임대차 계약서에는 별도의 특약 사항이 첨부돼 있지 않다”고 말했다.

이어 “위 임대차 계약을 체결할 당시 이미 약정한 임차 기간을 단축할 만한 특별한 사정이 있었던 것으로 보이지 않는다”며 “A 씨와 B 씨가 이미 96개월로 약정한 임차 기간을 60개월로 변경하기로 다시 약정했다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다”고 설명했다.

다시 말해 A 씨와 B 씨 간의 임대차 계약이 종료됐다고 볼 수 없으므로 A 씨의 청구를 모두 기각한다는 취지다. 재판부는 “A 씨와 B 씨 사이에 월세에 관한 합의가 되지 않아 재계약이 이뤄지지 않을 경우 임대차 계약이 종료되는 것으로 했다고 볼 수 없다”고 덧붙였다.

반면 2심은 1심과는 정반대로 A 씨의 손을 들어줬다.

재판부는 “각 임대차 계약서의 진정 성립(문서가 당사자들의 의사대로 작성돼 사실성·진정성이 인정된다는 의미)에 관해서는 A 씨와 B 씨 사이 다툼이 없다”며 “특별한 사정이 없는 한 각 임대차 계약서 중 가장 마지막에 작성된 ‘계약서 4’에 기재된 문언에 따라 이 사건 임대차 계약은 2011년 1월 1일부터 5년간”이라고 판단했다.

이어 “B 씨는 해당 계약서가 이면 계약서에 불과하다고 주장하지만 그 사실을 인정할 증거가 없다”며 “이 사건 임대차 계약은 2015년 12월 31일 기간 만료로 종료됐다”고 말했다.

재판부는 마지막 계약서의 효력을 인정해야 하는 이유에 대해서도 보다 구체적으로 설명했다.

재판부는 “계약서 4에는 임대 시작일이 2011년 1월 1일로 기재돼있는데 A 씨는 계약서 4 작성 이후인 2011년 3월부터 2015년까지 차임을 매월 말이나 초일에 지급해 왔고 B 씨는 그에 대해 별다른 이의를 제기하지 않았다”며 “B 씨도 계약서 4를 작성할 당시 임대 시작일과 임대차 계약 기간 기재 내용을 인식한 상태에서 작성했다”고 덧붙였다.

대법 “마지막 계약서대로 계약 내용 변경됐다고 봐야”

대법원 역시 2심과 같은 취지의 판단을 내리며 상고를 기각했다.

대법원은 “A 씨는 2015년 10월 B 씨에게 임대차 계약 만기일이 도래함에 따라 재계약 의사가 없음을 내용증명 우편으로 통지했다”며 “B 씨는 임대차 계약이 2010년부터 8년이라는 내용을 다시 통지했다”고 말했다.

이어 “하나의 법률 관계를 둘러싸고 각기 다른 내용을 정한 여러 개의 계약서가 순차로 작성돼 있는 경우 당사자가 그러한 계약서에 따른 법률 관계나 우열 관계를 명확하게 정하고 있다면 그와 같은 내용대로 효력이 발생한다”며 “그러나 여러 개의 계약서에 따른 법률 관계 등이 명확히 정해져 있지 않다면 각각의 계약서에 정해져 있는 내용 중 서로 양립할 수 없는 부분에 관해서는 원칙적으로 나중에 작성된 계약서에서 정한 대로 계약 내용이 변경됐다고 해석하는 것이 합리적”이라고 설명했다.

박스/

임대차 계약 때 반려동물 동거 여부는 알려야 할까?

임대차 계약과 관련해 눈길을 끄는 판결이 하나 또 있다. 전셋집을 계약할 때 반려동물이 있다는 사실을 미리 알려야 할까, 아니면 알리지 않아도 될까.

결론부터 말하면 굳이 말하지 않아도 된다는 것이 법원의 판단이다.

반려견 3마리와 함께 살고 있는 임차인 A 씨는 집주인 B 씨와 2년짜리 전세 계약을 했다. B 씨는 A 씨가 반려견을 키운다는 사실을 뒤늦게 알고 “반려동물을 키우는지 모르고 계약했고 동물과 함께 산다면 집을 인도할 수 없다”는 우편을 보냈다.

A 씨는 애초에 임대차 계약서를 작성할 때 반려동물에 관한 특별 조항이 없었을 뿐만 아니라 일방적인 계약 취소는 부당하다며 B 씨의 통보를 받아들일 수 없다고 말했다.

이어 B 씨를 상대로 손해 배상 청구 소송을 냈다. B 씨는 반려동물과 함께 산다는 사실을 미리 고지하지 않은 A 씨에게 잘못이 있다며 손해 배상 의무가 없다고 맞섰다.

법원은 B 씨에게 “A 씨에게 1200만원을 배상하라”고 판결했다. A 씨는 고지 의무를 위반하지 않았고 B 씨가 일방적으로 주택 인도를 거부하는 것은 부당하다는 취지다.

재판부는 “A 씨와 B 씨가 작성한 임대차 계약서에는 반려견과 관련한 내용이 전혀 없다”며 “B 씨가 임대차 계약 시 반려견을 키우지 않는 것이 임대차 계약의 조건이라고 말하지도 않았다”고 설명했다. 이어 “사회 통념상 공동 주택에서도 반려견을 기르는 것이 문제가 되지 않고 A 씨가 키우는 반려견 3마리도 모두 소형견”이라며 A 씨의 손을 들어줬다.

다만 재판부는 A 씨가 처음에 요구한 4000만원의 손해 배상액은 과하다고 판단했다. 재판부는 “B 씨가 주택 인도를 거부한 것이 금전적인 이익을 얻기 위함이 아니었다”며 “이는 개인적인 취향에서 비롯된 것이고 A 씨도 실질적으로 큰 손해를 보지 않았다”고 봤다.

이 사건 1심은 손해 배상액 500만원만 인정했었다. 하지만 2심은 소송비용 등을 감안하면 500만원은 너무 적다는 이유 등으로 1200만원을 인정했다.

법적으로는 반려동물과 함께 살고 있다는 사실을 고지할 의무가 없지만 법조계에서는 계약할 때 반려동물을 키우고 있다는 사실을 미리 알리는 편이 낫다고 입을 모은다.

주택임대차보호법에 따르면 임차인이 주택의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 파손한 경우 또는 임차인이 의무를 현저히 위반하거나 계약을 유지하기 어려운 중대한 사유가 있을 경우 집주인은 계약 갱신을 거절할 수 있다.

남정민 한국경제 기자 peux@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지