성장률 하락 속 장기금리 상승…‘성급한 출구전략’ 될 수도

경제 기초 여건 면에서 장기채 금리는 상승하기보다 더 낮아져야 한다. 올해 1분기 미국의 경제성장률은 한파와 달러 강세 등의 부담으로 작년 3분기 5%, 4분기 2.2%에 이어 0.2%로 더 낮아졌다. 소비자물가 상승률은 유가를 비롯한 국제 원자재 가격의 하락 등으로 인플레 타기팅 선인 2%보다 훨씬 낮은 0%대로 떨어졌다.

이 때문에 장기채를 중심으로 시장 금리가 상승하는 것은 주로 ‘국채 수급 여건’에 기인한다. 금융 위기 이후 Fed는 위기 극복과 경기 부양의 목적으로 3차에 걸친 국채 매입을 통한 양적 완화(QE) 정책을 추진했다. 특히 Fed가 금융과 실물 간의 연계성을 강화할 목적으로 추진한 ‘오퍼레이션 트위스트(단기채 매도한 자금으로 장기채를 매입하는 정책)’로 장기 채권 시장일수록 왜곡 현상이 심해졌다.

장기 채권 시장 왜곡 심해져

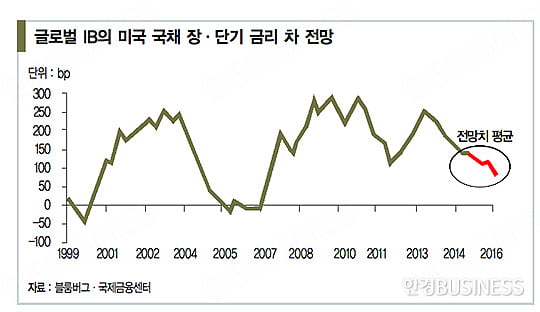

미국의 국채 수익률이 장기채 위주로 상승함에 따라 외형상으로 장·단기 금리 간의 ‘수익률 곡선’이 정상을 되찾고 있다. 과거 금리 인상을 전후로 장기채 수익률이 떨어져 수익률 곡선이 평준화되거나 오히려 역전되는 때와 구별된다. 글로벌 투자은행(IB)들도 정책 금리 인상이 예상되는 올해 종전의 금리 인상기의 경험을 토대로 장·단기 금리 간 수익률이 평준화 혹은 역전될 것으로 예상했었다.

최근 월가에서는 10년 전 큰 파장을 몰고 왔던 ‘그린스펀 수수께끼’라는 용어가 자주 들린다. 한때 세계의 경제 대통령으로 불렸던 앨린 그린스펀의 이름을 딴 이 용어는 정책 금리를 올리더라도 시장 금리가 떨어지는 현상을 말한다. 경제 주체들은 시장 금리에 더 민감하기 때문에 이런 현상이 나타날 때 의도했던 정책 효과를 거두기가 힘들어진다.

뿌리는 ‘그린스펀 독트린’에 있다. 통화정책 관할 범위로 자산시장을 포함하는 ‘버냉키 독트린’과 달리 그린스펀은 실물경제만 감안해 기준 금리를 변경했다. 이 방식대로 2004년 초까지 기준 금리를 1%까지 내렸다가 그 후 인상 국면에 들어갔지만 이것이 부담이 돼 시장 금리가 오르지 못했고 오히려 중국의 국채 매입으로 시장 금리가 더 떨어졌다.

그 결과 물가와 자산시장 안정을 위한 금리 인상 효과를 거두지 못했을 뿐만 아니라 이미 형성된 ‘저금리와 레버리지 차입 간의 악순환 고리’가 걷잡을 수 없는 상황에 빠졌다. 이 때문에 자산시장은 전례가 없을 정도로 황금시대를 구가했다. 실물경기도 실제 성장률이 잠재 수준을 훨씬 웃도는 ‘인플레 갭’이 발생하면서 물가 상승 압력이 누적됐다.

이런 상황 속에 2007년 여름 휴가철 이후 소득 대비 주택 가격 비율(PIR), 주가수익률(PER) 등이 거품 신호를 보내자 자산 가격 상승세가 주춤거리면서 저금리와의 레버리지 차입 간의 악순환 고리가 차단되기 시작됐다. 이때부터 서브프라임 모기지론을 많이 받았던 사람들을 중심으로 이자 부담이 점진적으로 높아졌다.

이때 자산시장 붕괴를 촉진했던 게 국제 유가였다. 2008년 초 70달러대였던 유가가 불과 6개월 사이에 140달러대로 치솟자 각국 중앙은행은 기준 금리를 일제히 올렸다. 이를 계기로 자산 가격이 급락하자 마진 콜(증거금 부족 현상)에 걸린 리먼브러더스 등 투자은행들이 디레버리지(자산 회수)에 나서면서 글로벌 금융 위기로 악화됐다.

달러 강세 우려하는 옐런

10년 전 그린스펀 수수께끼로 곤욕을 치렀던 Fed가 그로부터 10년 후인 최근에는 ‘옐런 수수께끼’로 어려움을 겪고 있다. 최근 월가에서 거론되는 옐런 수수께끼는 지난 4월 Fed 회의 이후 정책 금리 인상 가능성이 낮아졌는데도 오히려 장기채 금리가 오르는, ‘그린스펀 수수께끼’가 발생할 당시와 정반대의 상황이 발생한 것을 말한다.

옐런 수수께끼가 발생한다면 여건이 성숙하지 않았는데도 정책 금리를 올리는 성급한 출구전략과 동일할 의미를 지닌다. 이때 그린스펀 수수께끼로 자산 가격이 잡히지 않자 결과적으로 2008년 금융 위기로 연결된 것과 정반대 현상이 발생할 수 있다. 1930년대에도 당시 Fed 의장이었던 매리너 에클스가 성급한 출구전략 추진으로 대공황을 낳게 한 ‘에클스 실수’를 저지른 적이 있었다. 옐런 수수께끼에 대한 우려가 높은 것은 현재 달러 강세 부담이 의외로 높기 때문이다. 올해 3월 Fed 회의에서 재닛 옐런 Fed 의장이 달러 강세를 우려하기 전까지 달러 인덱스가 그 이전 1년 동안 20% 가깝게 급등했다. 아직도 달러 인덱스는 장기 추세에서 3% 이상 벗어나 있는 수준이다.

달러 인덱스는 주요 6개국 통화에 대해 달러 가치를 지수화(1973년 3월=100)한 것으로, Fed가 통화정책에 활용하기 위해 만든 참고 지표다. 6개 구성 통화 비중을 보면 유로가 가장 높고 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로네, 스위스 프랑 순서다. 달러 인덱스가 올라가 달러화가 강세가 되는 것은 미국 측 요인과 구성 6개국 요인으로 구분된다.

지난 1년, 특히 최근 5개월 동안 달러 인덱스가 급격히 오른 것은 미국과 6개국 간 통화정책상 불일치로 구성 5개국(영국 제외) 요인이 더 컸다. 작년 10월 말 미국은 양적 완화를 종료한 데 반해 일본은 추가로 돈을 풀었고 유럽은 뒤늦게 양적 완화를 추진했다. 돈 풀기에 한계가 있었던 캐나다·스웨덴·스위스는 정책 금리를 내려 자국 통화 약세를 도모했다.

근린 궁핍적인 달러 강세로 부담을 느끼는 여건에서 장기채 금리가 오르면 추가 달러 강세로 미국 경제에 더 큰 충격을 줄 가능성이 높다. 취임 이후 신중하게 출구전략을 추진해 오고 있는 옐런 의장에게 경제 여건 이상의 달러 강세는 의도하지 않은 성급한 출구전략과 같다. 앞으로 옐런 수수께기를 어떻게 풀어 가느냐에 따라 미국을 비롯한 세계경제와 글로벌 증시 앞날이 결정된 것으로 예상된다.

한상춘 한국경제 객원 논설위원 겸 한국경제TV 해설위원 schan@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지