FT가 꼽은 ‘위기의 자본주의’ 3대 요인

“현대 자본주의 경제에는 두 가지 길이 있다. 슈퍼 리치들을 위한 고속도로와 나머지 사람들을 위한 정체된 도로다.” 영국의 경제 칼럼니스트 스튜어트 렌슬리는 최근 ‘불균형(inequality)’이라는 책에서 이렇게 썼다. 경제 침체로 실업률은 천정부지로 치솟고 중산층은 쪼들리는데, 월스트리트와 기업의 최고경영자(CEO)들은 천문학적인 금액의 보너스 잔치를 벌이고 있는 현실을 묘사한 것이다. 불만에 찬 사람들이 거리로 뛰쳐나왔다. 반(反)월가 시위는 그렇게 시작됐다.

파이낸셜타임스(FT)는 이 같은 상황을 ‘자본주의의 위기(Capitalism in crisis)’라고 진단했다. 위기의 원인으로는 세 가지를 지목했다. 소득 불균형의 확대, 금융 산업의 과도한 팽창, 주주 위주의 시스템이다.

미국 노동부에 따르면 최근 30년간 미국 상위 1%의 소득은 300% 가까이 늘었다. 반면 평균 가계 수입은 40% 증가하는 데 그쳤다. 여성의 사회 진출이 활발해지면서 맞벌이가 는 것을 감안하면 근로자 평균 수입은 사실상 제자리걸음을 한 것이란 분석이다. 경제협력개발기구(OECD) 집계 결과 미국 등 선진국의 소득 불균형은 1970년대 말부터 심화되기 시작했다. 특히 금융 산업이 발달한 미국과 영국에서 소득 격차의 폭이 커졌다.

미국에서는 금융 위기 이후 소득 불균형에 대한 인식이 더욱 분명해졌다. 금융 위기 이전엔 주택을 담보로 돈을 빌려 소비에 나섰기 때문에 소득 불균형에 따른 생활수준의 격차를 크게 체감하지 못했다. 그러나 위기 이후 주택 가격이 큰 폭으로 떨어지고 빚더미에 앉게 되자 불만이 터져 나온 것이다.

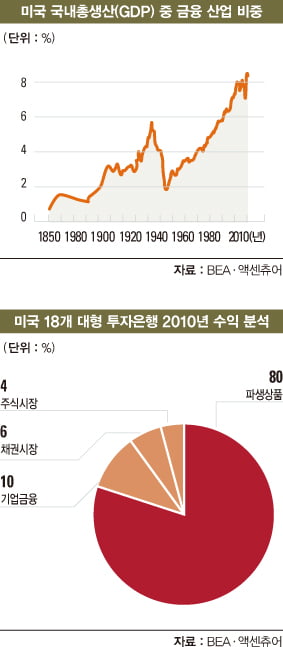

1990년대와 2000년대 금융 산업은 미국과 유럽 경제를 주도했다. 토머스 필리폰 뉴욕대 스턴스쿨 교수는 미국 국내총생산(GDP)에서 금융 산업이 차지하는 비중이 1950년대 3%에서 2010년 8% 이상으로 커진 것으로 집계했다. 금융 규제 완화로 파생상품과 레버리지가 도입되면서 은행들의 거래량이 폭발적으로 늘었다. 1977~2010년 외환 거래 규모는 234배 증가했다. 그 결과 2010년 18개 대형 투자은행들의 전체 매출에서 채권·외환·파생상품 등의 거래 부문이 차지하는 비중은 80%에 달했다.

그러나 잇단 금융 위기로 이 같은 폭발적인 성장이 버블이었다는 것이 입증됐다. 문제는 위기 이후에도 은행들이 막대한 수익을 안겨다 주는 이 같은 사업 영역을 포기하려고 하지 않는다는 점이다. 월스트리트가 탐욕과 모럴 해저드(도덕적 해이)의 상징으로 비판 받는 이유다. 워싱턴이 규제 강화에 나서고 있지만 막강한 자금력을 기반으로 한 월스트리트의 로비 때문에 쉽지 않은 상황이다. 미국과 유럽에서는 앞으로 상당 기간 금융 규제를 둘러싸고 정책 당국과 금융권의 싸움이 벌어질 것이란 전망이다.

주주 위주의 기업 지배 구조도 자본주의의 위기를 초래한 원인으로 지적되고 있다. CEO들이 주주들의 눈치를 보느라 단기 실적을 올리는 데만 급급하다는 것이다. 이에 따라 해고는 쉽고 고용은 어려운 시스템이 구축됐다. 고용이 곧 비용이기 때문이다.

FT는 효율을 최우선에 두고 단기적인 실적에 연연하는 시스템 때문에 미국 근로자들이 ‘인적자원’이라기보다 ‘단순한 비용’으로 전락했다고 지적했다. 미국의 평균 근로자 수입 대비 CEO 임금 배율은 1965년 24배에서 2010년 325배로 뛰었다.

전설리 한국경제 국제부 기자 sljun@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지