선두 탈환을 노리며 절치부심한 옛 강자도 역습의 포문을 열었다. 모바일 시장에서 쓴맛을 본 인텔은 입체(3D) 구조 반도체로 산업 패러다임을 또 한 번 바꿔놓았다.

‘승자 독식’의 혜택을 누려 온 한국 기업에는 엄청난 충격이다. 과연 국내 업체들은 새로운 반도체 전쟁에서 살아남을 수 있을까. 급변하는 반도체 산업을 긴급 진단했다.

D램의 역사는 1971년 인텔의 1K비트 D램 발명으로 시작됐다. 1970년대에는 D램을 탄생시킨 미국이 점유율 1위를 차지했다. 일본은 히타치·도시바·NEC·후지쯔·미쓰비시 등 대기들이 D램에 주력하기 시작하면서 점차 시장점유율을 끌어올렸다.

1980년대 중반 드디어 일본은 미국을 제치고 D램 시장을 손에 넣었다. 이처럼 일본의 급부상을 가능하게 한 일등 공신은 대형 컴퓨터였다. 서버용 대형 컴퓨터는 고성능·고품질의 D램을 요구했고 일본 기업들은 극한 성능을 추구하는 자신들의 강점을 유감없이 발휘했다.

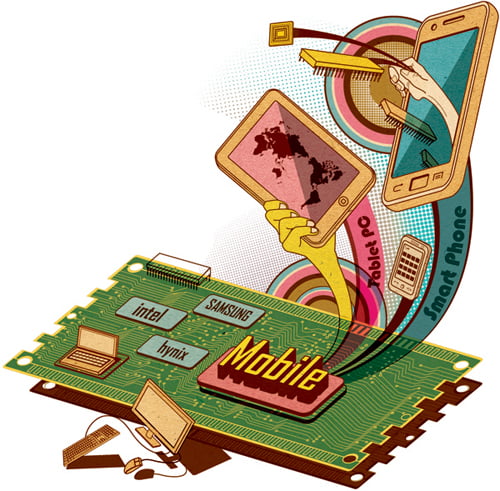

PC에서 모바일로 중심 이동

그러나 1990년대 들어 시장이 달라졌다. D램의 주된 소비처가 대형 컴퓨터에서 PC로 급격히 이동하기 시작한 것이다. PC용 D램에 중요한 것은 저비용과 소형화다. 대형 컴퓨터에서 요구되는 극한 성능은 오히려 낭비일 뿐이다.

이 틈새를 파고든 것이 바로 한국 업체들이다. PC용 D램을 싼값에 대량생산함으로써 삼성전자는 일본 기업들을 순식간에 제치고 D램 시장의 절대 강자로 올라설 수 있었다.

이러한 분석 틀은 반도체 시장의 혼란스러운 최근 상황을 이해하는 데도 유용하다. 지금 반도체 업계는 또 한 번의 지각변동을 경험하고 있다. 새로운 진앙은 모바일이다. D램 시장의 주축이 PC에서 스마트폰과 태블릿 PC로 옮겨가고 있는 것이다.

모바일 기기에 들어가는 D램 역시 PC용 D램과는 차이가 난다. 모바일용 메모리의 경쟁 포인트는 ‘저전력’이다. 다양한 모바일 기기의 제품 특성을 살리는 것도 관건이다. 게임의 규칙이 바뀌는 것이다.

전환기는 항상 희생자를 낳는다. 1990년대 변화에 뒤처진 일본 D램 업체들은 시장에서 밀려나는 냉혹함을 맛봐야 했다. 이번에는 누가 새로운 희생자가 될까.

외형적으로 보면 삼성전자는 전성기를 누리고 있다. 지난해 삼성전자는 세계 반도체 시장점유율(메모리·비메모리 포함)을 9.2%로 끌어올리며 인텔(13.3%)을 턱밑까지 바짝 추격했다. 조만간 인텔을 제치고 세계 1위 반도체 기업에 오를 수 있다는 기대 섞인 관측도 나온다. 하지만 5월 초 잇따라 날아든 소식은 이런 낙관적 전망을 무색하게 했다.

지난 5월 2일 일본 D램 업계의 마지막 생존자인 엘피다가 삼성전자를 제치고 세계 최초로 25나노 D램 개발에 성공해 7월부터 양산에 들어간다고 발표했다. D램에서 ‘세계 최초’라는 수식어를 삼성전자가 다른 업체에 빼앗긴 것은 1992년 이후 19년 만이다.

엘피다의 실제 양산 가능성에 회의적인 전문가들이 많지만, 만약 발표대로 성공한다면 큰 충격이다. 엘피다는 1980년대 세계 1위였던 NEC와 미세 가공 기술에서 ‘넘버원’을 자랑하던 히타치의 D램 사업부를 합쳐 만든 기업이다. 주대영 산업연구원 연구위원은 “국내 업계에서 엘피다의 발표를 지나치게 무시한다”며 “엘피다도 더 이상 물러설 수 없는 벼랑 끝에 몰린 상황”이라고 말했다.

5월 5일 인텔의 입체(3D) 구조 반도체 공개는 훨씬 메가톤급이다. 인텔은 PC 시장에서는 누구도 넘볼 수 없는 아성을 구축했지만 새롭게 부상한 모바일 시장에서는 존재감이 미미한 상태다.

기존 반도체 트랜지스터는 실리콘 기판 위에 인쇄를 하듯이 만드는 2차원 구조다. 인텔이 개발한 ‘트라이 게이트’ 칩은 기판 위에 정육면체 형태로 세우는 3차원 구조를 갖췄다. 이를 통해 전력 소모는 절반으로 낮추고 성능은 37% 향상시켰다.

인텔에서 32나노 책임자로 일한 이석희 카이스트 교수는 “1947년 월리엄 쇼클리가 반도체 트랜지스터를 발명한 후 지금까지 평면 구조를 써 왔다”며 “이를 3차원 구조로 바꿔 소자 미세화의 진전을 가능하게 한 기념비적인 사건”이라고 말했다.

국내 업체들도 이미 3D 기술을 보유하고 있다는 일부 주장에 대해 이 교수는 “전혀 다른 개념”이라며 선을 그었다. 웨이퍼를 여러 겹 쌓는 적층 기술이나 셀 트랜지스터의 채널 밑 부분을 파 길이를 늘이는 기술은 명칭만 유사할 뿐 인텔의 트라이 게이트 기술과는 전혀 관계가 없다는 지적이다.

인텔은 새 기술이 모바일 시장을 겨냥한 것이라는 사실을 숨기지 않는다. 인텔이 3D 반도체 개발 사실을 공개한 6월 5일 모바일용 CPU 격인 애플리케이션 프로세서(AP)의 강자 ARM의 주가가 7% 가까이 급락한 것도 이 때문이다.

삼성전자는 AP 시장의 떠오르는 별이다. ARM이 설계할 코어를 기반으로 애플에 A4, A5칩을 독점 납품하며 짭짤한 수익을 챙겼다. 하지만 인텔의 등장으로 시장 재편이 불가피해졌다.

취재=장승규·우종국 기자

전문가 기고=이재구 ZD넷 국제과학 전문기자, 김영찬 신한금융투자 애널리스트

사진=서범세·김기남·이승재 기자

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지