‘차세대 웹=탈중앙화된 웹’이라는 공식 깨야…핵심은 플랫폼과 참여자의 조화

[FuturePlay's SIGNAL-3]![[FuturePlay’s Signal]블록체인에 하이재킹 당한 단어 ‘웹 3.0’](https://img.hankyung.com/photo/202208/AD.30820643.1.png)

둘째, 웹 3.0은 웹 2.0 다음의 웹을 지칭한다. 그런데 이 단어를 블록체인업계가 선점해 버렸다. 필자는 하이재킹에 가깝다고 생각한다. 더 건강한 상태라면 “웹 3.0은 이렇게 생겼을 거야”, “난 이럴 것 같아”와 같은 열린 논의가 이뤄질 수 있어야 한다. 하지만 웹 3.0 에 대한 논의를 시작하기도 전에 ‘탈중앙화된 웹’으로 그들이 정의를 내려 버렸다. 그리고 웹 3.0을 처음 듣는 사람들에게 그들만의 정의를 내세우며 웹 3.0에 대한 잘못된 정의가 고착화되고 있다.

메타의 주가 폭락이 보여주는 시그널

이왕 토로한 김에 몇 마디만 더 보태 보자. 웹 2.0 혹은 웹 3.0과 같은 단어는 보편성과 통용성이 보장돼야 한다. 즉 주류가 돼야 한다는 것이다. 웹 2.0은 절대적으로 보편화돼 있다. 그렇다면 웹 3.0은 어떨까. 웹 3.0의 정의가 ‘탈중앙회된 웹’으로 고착화되고 있음을 고려할 때 만약 ‘탈중앙화된 웹’이 보편화되지 않는다면 웹 3.0에 대한 정의를 바꾸는 것이 옳을까. 이에 대한 답은 당연히 ‘그렇다’다. 정말로 이와 같은 상황이 온다면 조용히 새로운 정의가 나오길 기다리거나 아니면 웹 4.0을 얘기해야 것이다. ‘웹 3.0=탈중앙화된 웹’이라는 공식은 현재의 상황으로는 보편성을 잃은, 블록체인이라는 특정 진영의 바람을 담은 ‘단기적 브랜딩’이다.

하지만 이와 같은 오해들에도 불구하고 다수의 편의를 위해 이 글에서 웹 3.0은 현재 통용되고 있는 정의인 ‘탈중앙화된 웹’으로 이야기를 이어 나가겠다. 개인적으로 필자는 탈중앙화된 웹이 주류가 될 것이라고 생각하지 않는다. 그렇다고 잘못된 접근이라고도 생각하지 않는다.

지난 2월 있었던 메타의 주가 폭락은 웹 3.0에 사실 매우 큰 시그널이었다. 당시 메타의 주가는 하루 만에 20% 이상 큰 폭으로 하락했다. 페이스북의 이용자 수 정체로 인한 실적 악화가 그 원인이었다. 이와 함께 애플의 ‘개인 정보 보호 정책’ 강화로 인한 여파도 컸다. 앞으로는 사용자가 동의하지 않으면 연락처와 거래 내용, 위치 정보 등을 활용할 수 없도록 막은 것이다. 메타는 그동안 별다른 승인 절차 없이 사용자들의 개인 정보를 수집한 뒤 맞춤형 광고로 수익을 올려 왔다.

![[FuturePlay’s Signal]블록체인에 하이재킹 당한 단어 ‘웹 3.0’](https://img.hankyung.com/photo/202208/AD.30834519.1.jpg)

둘째, 그렇다면 이제 메타는 고객들의 개인 정보를 이용한 광고가 아닌 다른 수익 모델을 모색해야 할 것이다. 구글 역시 무자비한 광고회사이긴 하지만 안드로이드에서도 애플과 비슷한 ‘강화된 개인 정보 보호’ 옵션이 추가되지 않을 것이라고 기대할 수 없다. 이와 같은 흐름은 시대의 부름에 가까운 듯하다.

셋째, 그렇다면 메타와 같은 기업들에 대안은 무엇일까. 광고를 팔지 않거나 혹은 고객들이 납득할 수 있는 방식으로 광고를 파는 것이다. 바로 여기에서 고객들이 납득할 수 있는 방식으로 광고를 팔려는 움직임이 ‘탈중앙화된 웹’, 다시 말해 웹 3.0이다. 조금 더 쉽게 설명하자면 기업들이 고객들의 개인 정보를 수집한 대가로 얻은 수익을 예전처럼 기업만 독식하는 것이 아니라 참여자(고객)와 정당한 방식으로 일정하게 나누고자 하는 것이다.

웹3.0의 특명 “플랫폼의 구속을 풀어라”

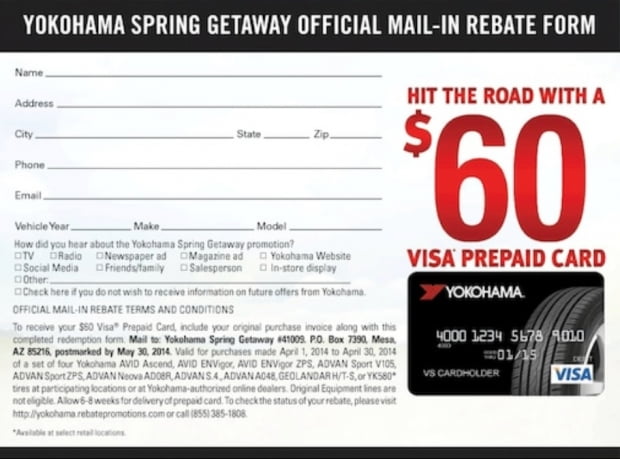

그렇다면 웹 3.0이라는 세계를 조금 더 자세히 들여다보자. 지금도 있는지는 모르지만 필자가 미국에서 생활하던 대략 2010년께에는 우편물 환급(mail-in rebate)라는 것이 있었다. 물건을 사면 작은 종이가 딸려오는데 거기에 개인 정보를 정성스럽게 적어 우편으로 보내면 돈을 준다. 필자는 합리적인 소비자이기에 꼼꼼하게 채워 개인 정보를 판매자에게 주고 돈을 챙겼다. 너무 감사했다.

사실 이렇게 할인과 현금의 유혹으로 개인 정보를 사는 것은 지금의 광고 플랫폼들이 하는 일에 비하면 훨씬 정직한 행위다. 메타와 구글로 대변되는 광고 플랫폼은 ‘돈도 안 주면서’ 우리 개인 정보로 납득 안 될 만큼의 이익을 취하고 있다. 그렇다면 왜 이런 일들이 벌어지고 있는 것일까. 너무 많은 것들이 플랫폼에 귀속된 결과다. 이제부터 이에 대해 조금 자세히 설명해 보겠다.

첫째, 사용자의 ‘발자국(footprint)’은 ‘지문(fingerprint)’으로 바뀌었다. 플랫폼 내 사용자의 모든 행동 데이터는 플랫폼에 귀속된다. 사실 그 범위는 플랫폼을 넘어선다. 구글은 구글 애널리틱스(Google Analytics)라는 트래픽 분석 툴, 애드센스(AdSense)라는 웹페이지 내에 광고 툴 등으로 사용자의 행동 데이터를 모은다. 메타가 행동 데이터를 모으는 툴은 페이스북 픽셀(Facebook Pixel), 좋아요 버튼(Like button)이다.구글과 메타뿐만 아니라 다른 웹페이지에서도 마찬가지 방식으로 사용자의 행동 데이터를 모은다. 이러한 툴들이 사용자에게 가치를 제공하는 것도 맞다. 하지만 동시에 섬뜩할 만큼 웹상의 거의 모든 사용자의 거의 모든 행동 데이터를 긁어내 내재화하는 ‘트로이의 목마’인 것도 사실이다. 위에 언급한 것처럼 이는 사용자의 발자국를 넘어 지문 역할을 한다. 물론 사용자는 그 데이터에 접근할 수 없다.

둘째, 사용자가 플랫폼에 올리는 콘텐츠를 누구에게 어떻게 노출시킨 것인지 사용자에게 이를 선택할 권한이 없다. ‘나만 보기’, ‘친구들만 보기’ 등이 있겠지만 결국 플랫폼에 돈 많이 버는 방향으로 노출된다.

셋째, 이는 소비 콘텐츠의 선택권과 관련해서도 마찬가지다. 내가 무슨 콘텐츠에 노출될지를 결정하는 것은 내가 아닌 ‘플랫폼’이다. 이 문제는 정말 심각하다. 더 이상 우리의 결정이 우리 몫이 아닌 것이다. 타깃 광고에 노출되면 상품 구매 확률은 2.7배 증가한다. 정치 성향이 전향될 가능성은 64%나 된다. 넷플릭스의 다큐 ‘소셜 딜레마’가 이와 관련한 문제를 잘 다루고 있다.

넷째, 이와 같은 일련의 과정을 통해 누가 이득을 보는 가의 문제다. 쉽게 예상할 수 있듯이 위에서 언급한 과정들을 통해 일어나는 이득의 대부분을 ‘플랫폼’이 취한다.

플랫폼의 굴레는 이미 너무 견고하다. 이제 구글 없이는 일할 수 없고 페이스북·인스타그램·유튜브·트위터가 없다면 시간이 흘러가지 않는다. 아마존 없이는 물건을 살 수 없다. 사용자의 의존도가 높아질수록 굴레는 더욱 견고해진다. 이를 아마존은 플라이휠(Flywheel)이라는 멋진 말로 포장했다. 아마존의 창업자 제프 베이조스가 제시한 이 용어는 개선된 고객 경험과 고객 증가가 트래픽·판매자·상품군을 늘리는 선순환을 만든다는 의미다. 모든 벤처캐피털(VC)들과 투자자들은 이런 모델을 추앙해 왔다. 아니 더 정확한 표현은 ‘추앙하고 있다’일 것이다. 미래학자 에이미 웹이 그의 저서 ‘빅 나인’에서 말한 것과 같이 현재의 인류는 무료로 웹을 사용하면 할수록 기업들의 데이터 위력이 더욱 강해지는 현상을 역사상 처음으로 접하고 있다. 그리고 나와 같은 대부분의 사람들은 그 굴레를 벗어날 생각조차 하지 않는다.

![[FuturePlay’s Signal]블록체인에 하이재킹 당한 단어 ‘웹 3.0’](https://img.hankyung.com/photo/202208/AD.30820603.1.png)

이런 시도는 어떤 미래를 그릴까. 필자는 웹 3.0이 향후에도 주류가 될 것이라고 예상하지 않는다. 웹 3.0은 수단이다. 우리가 돈을 벌기 위해 인스타그램에 사진을 올리는 것은 아니다. 지금까지 현금성 보상 중심의 소셜 플랫폼은 모두 망했다. 모든 행위에 경제적 가치를 부여하는 순간 목적의 순수성은 호도된다. 공고히 자리 잡은 플랫폼의 입지는 자리 잡기 어려운 만큼 흔들기도 어렵다. 외적 동기는 내적 동기를 이기지 못한다. ‘잘나가는 서비스가 어쩌다 보니 보상도 해주더라’라면 모를까, ‘웹 3.0 서비스여서 성공하는 서비스’가 탄생하기는 쉽지 않을 것이다.

안지윤 퓨처플레이 전략기획팀 이사

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지