CJ제일제당·풀무원·SPC 해외 영토 확장해 매출 급등…동원은 사업 다각화 돋보여

[비즈니스 포커스]

최근 3년간은 코로나19 사태의 영향으로 가정 간편식(HMR)과 같은 식품 제조업이 활기를 띤 것을 감안하면 현재 그 규모는 600조원에 육박했을 것으로 업계는 추정하고 있다. 불과 10년 사이 두 배 가까이 시장 규모가 커진 셈이다. 최근 인플레이션으로 이 추정은 설득력이 더욱 높아졌다. 식품 관련 기업들의 매출 규모도 성장했다는 계산이 나온다.

그렇다면 지난 10년간 장사를 가장 잘했던 식품 기업은 과연 어디일까. 이를 알아보기 위해 금융감독원 전자공시시스템에서 한국 주요 식품 기업들의 10년간 매출 변동을 살펴봤다.

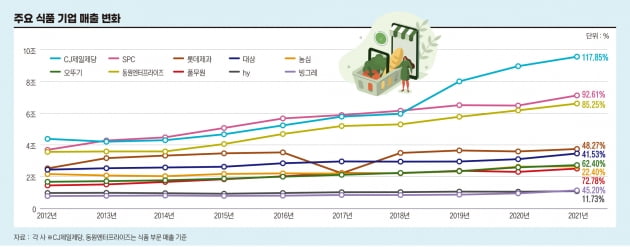

가장 큰 폭으로 매출이 성장한 기업은 식품업계의 맏형으로 불리는 CJ제일제당으로 나타났고 SPC가 그 뒤를 이었다. 동원그룹·풀무원·오뚜기 등이 60% 이상의 매출 신장세를 기록하며 전체 식품 산업 시장의 성장률을 뛰어넘은 것으로 집계됐다. 해외 시장 진출과 인수·합병(M&A), 사업 다각화 등이 이들의 성공 비결이다.

한정된 내수에서 벗어나 몸집 불려특히 지난 10년간 급성장한 식품 기업들을 관통하는 첫째 키워드로는 단연 해외 시장 진출이 꼽힌다. 한정된 내수 시장을 넘어 일찌감치 해외로 눈을 돌렸던 것이 실적 상승으로 귀결되며 매출을 크게 늘릴 수 있었다.

그중에서도 CJ제일제당·동원·풀무원은 M&A를 앞세워 해외에서의 몸집 불리기에 성공했다는 공통점을 갖고 있다.

CJ제일제당은 10년 사이 두 배가 넘는 매출 성장률을 기록했는데 그 ‘일등 공신’으로 글로벌 시장, 특히 미국에서의 성공적인 안착이 크게 기여한 것으로 나타났다. 현재 CJ제일제당의 전체 식품 매출의 46% 정도가 글로벌 시장에서 발생한다. 그런데 그중 대부분(약 77%)이 미국에서 나온다.

CJ제일제당은 2000년 초부터 ‘한식의 세계화’라는 목표를 내걸고 세계 시장으로 눈을 돌렸다. 타깃은 미국이었다. 세계의 중심인 미국 시장에서 가장 먼저 인정받은 뒤 다른 국가들로 점차 영향력을 키워 나가겠다는 청사진을 그리고 실행에 옮겼다.

하지만 출발은 좋지 못했다. 현지 유통 시장을 뚫는 데 큰 어려움을 겪었다. 고민한 끝에 내린 결론은 현지 유통 업체 M&A다. 이미 유통 판로를 갖춘 기업들을 하나둘 인수하며 외연을 확대하겠다는 그림을 그렸다.

전략은 적중했다. CJ제일제당은 2005년부터 애니천·옴니푸드 등 여러 현지 식품 기업들을 인수하며 차츰 몸집을 불려 나갔다. 또 이 기업들의 유통망을 활용해 자사 제품을 판매하며 성공적으로 시장에 안착했다. 특히 2019년 2조원을 들여 미국의 유명 냉동식품 업체 ‘슈완스’를 인수한 것은 신의 한 수로 평가받는다.

슈완스를 인수한 직후 코로나19 사태가 발생하며 미국에서도 한국과 마찬가지로 집밥 열풍이 일기 시작한 것이다.

냉동식품업계는 전에 없던 호황을 맞았고 1조원대에 머물렀던 슈완스의 매출은 3조원대까지 치솟았다. 코로나19 사태가 예상하지 못한 행운을 안겨 준 셈이다.

이와 함께 자사 브랜드 비비고의 매출 또한 슈완스 인수 이후 급증하는 효과를 누릴 수 있었다. CJ제일제당 관계자는 “슈완스는 미국의 대형마트뿐만 아니라 중소형 마켓의 판로까지 모두 확보해 놓은 업체”라며 “이를 활용해 만두를 필두로 한 비비고 브랜드를 미국 전역에 유통하기 시작했고 현지에서 큰 반응을 불러일으켰다”고 말했다.

미국에서의 판매 증대에 힘입어 비비고는 만두 단일 제품만으로 지난해 글로벌 매출 1조원을 돌파했다.

풀무원도 CJ제일제당과 비슷하다. 가장 먼저 미국 시장을 공략하겠다는 목표를 갖고 해외 진출의 돛을 올렸다. 1990년대 초 현지 시장에 진출했다. 하지만 CJ제일제당과 마찬가지로 판매망 확보에 어려움을 겪었고 실적은 늘 적자를 기록했다.

M&A로 해외 활로 개척결국 풀무원도 2016년 M&A로 승부수를 띄웠다. 당시 미국에서 가장 큰 두부 브랜드였던 ‘나소야(Nasoya)’를 인수하며 실적 반등의 계기를 마련했다. 나소야는 현지 두부 판매량 1위를 기록할 만큼 강력한 브랜드 파워를 갖고 있었고 미국 내 2만여 개 영업 유통망을 보유한 상황이었다.

풀무원 관계자는 “해를 거듭할수록 미국 두부 시장이 성장하는 것을 파악하고 나소야에 과감하게 베팅했다”고 말했다.

결과는 기대 이상이었다. 나소야 인수를 통해 풀무원은 미국에서 두부 시장 지배력을 점차 강화해 나갔다. 그리고 2019년 미국 두부 시장점유율을 75%까지 끌어올리며 시장 1위에 올라섰다. 그렇게 만년 적자였던 미국 해외 법인의 실적이 개선되면서 2021년 흑자를 달성하는 데 성공했다.

‘두부의 종주국’이라고 불리는 중국에서는 풀무원의 대대적인 투자가 빛을 발했다. 신선식품 보관 시스템이 제대로 갖춰져 있지 않다는 점에 착안해 콜드체인 시스템을 갖춘 현지 생산 공장 구축에 큰돈을 쏟아부은 것. 중국 법인 역시 진출 10년 만인 2021년 흑자로 전환하며 꾸준히 성장하고 있다. 풀무원은 현재 전체 매출의 약 20%가 해외에서 발생한다.

스타키스트는 참치캔 제품으로 미국 내 시장점유율 약 40%를 기록하던 델몬트의 계열사였다. 그런데 델몬트가 미국발 금융 위기로 경영난에 빠지면서 매각을 결정하게 된다. 동원은 이때를 놓치지 않았다. 3억6300만 달러에 스타키스트를 인수, 글로벌 시장 진출에 첫 단추를 끼웠다.

당시만 해도 스타키스트는 적자 기업이었다. 하지만 동원 품에 안기면서 단숨에 흑자 기업으로 변신하게 된다. 동원의 계열사인 동원F&B를 통한 가공 공정의 개선을 진행했던 것이 그 비결이었다. 불과 인수 반년 만에 벌어진 일이었다.

이후에도 꾸준히 성장한 스타키스트는 현재 약 1조원의 매출과 약 1000억원의 영업이익을 올리는 대기업이 됐다. 미국뿐만 아니라 여러 남미 국가에 걸쳐 제품을 판매하고 있다. 참치 외에도 연어·치킨 등으로 제품 라인을 확대하며 꾸준히 성장하고 있다.빙그레·hy도 ‘1조 클럽’ 가입반대로 SPC·농심·대상은 M&A 없이 자체적인 노력만으로 글로벌 시장에 진출해 성공했다.

SPC는 70년 동안 제빵 분야에 매진해 오며 쌓은 품질력과 프랜차이즈 운영 노하우를 결합해 해외에 진출하며 매출 7조원대 기업으로 성장했다.

파리바게뜨는 2004년 중국 시장에 진출한 이후 꾸준히 해외 점포 수를 늘려 왔다. 현재 미국·프랑스·싱가포르·베트남 등에서 총 430여 개의 매장을 운영하기에 이르렀다. 파리바게뜨는 미국 현지 매체인 ‘프랜차이즈 타임즈’가 선정하는 ‘프랜차이즈 톱 500’에서 최근 25위에 선정될 만큼 선전하고 있다.

농심도 라면 맛 하나로 해외 시장에 도전장을 던져 글로벌 식품 기업으로 도약했다. 특히 농심은 2020년 영화 ‘기생충’에 등장한 ‘짜파구리(짜파게티+너구리)’가 글로벌 시장에서 대히트를 기록하며 널리 이름을 알리기도 했다. 현재 농심의 해외 매출 비율은 30%에 달한다.

대상도 한류 열풍에 등에 업고 김치와 고추장이 인기를 끌면서 미국 수출액이 급격히 늘었다. 대상의 미국 현지법인인 대상 아메리카의 지난해 매출은 처음으로 1000억원을 넘어선 것으로 집계됐다.

오뚜기는 차별화된 마케팅 전략이 돋보인다는 평가를 받는다. 이른바 ‘착한 기업’ 이미지가 소비자들에게 각인된 것이 매출 상승의 주된 요인이라는 얘기다.

오뚜기 관계자는 “10여 년간 라면과 케찹 등 제품의 맛과 품질 개선도 있었지만 도움이 절실한 곳들을 위주로 사회 공헌 활동을 지속적으로 펼쳐 온 것이 부각되며 믿을 수 있는 기업 이미지가 굳어진 것이 꾸준한 성장을 낸 비결”이라고 강조했다.

그런가 하면 10년 사이 새롭게 ‘1조 클럽’에 가입한 기업들도 있다. hy(구 한국야쿠르트)와 빙그레가 주인공이다. hy는 2017년, 빙그레는 2021년 각각 매출 1조의 벽을 넘어섰다. 지속적인 제품 혁신과 신제품 출시를 앞세워 만들어 낸 결과물이다.

롯데제과와 롯데푸드가 합병해 2022년 탄생한 롯데제과도 시너지에 대한 기대가 높아지고 있다. 합병을 통해 롯데제과는 제과업에 한정된 사업 영역의 한계를, 롯데푸드는 한국 중심으로만 이뤄졌던 사업 한계를 극복할 수 있을 것으로 관측된다.

김정우 기자 enyou@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지