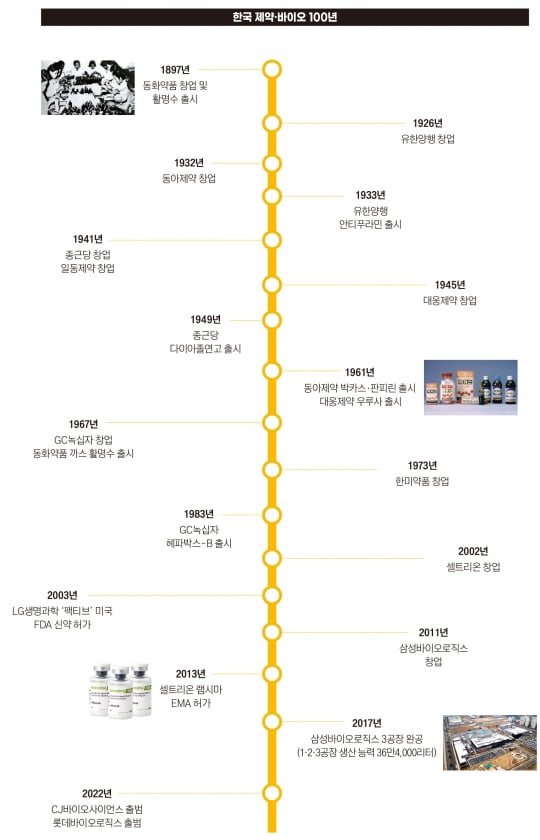

만병 통치약된 유한양행 ‘안티푸라민’, 동아제약 ‘박카스’

항생제 만들어 일본·미국 등에 수출한 종근당

값싼 가격에 B형 간염 백신 내놓은 GC녹십자

셀트리온은 바이오 열풍에 승기 잡고, 삼성바이오로직스는 CMO 생산 능력 1위로

6.25 전쟁 이후 항생제 중심으로 원료 의약품 국산화

개방화‧세계화로 신약 개발 시작…2000년 이후 바이오벤처 붐

램시마SC의 오리지널 의약품은 미국 얀센의 ‘레미케이드’다. 레미케이드를 포함해 인플릭시맙 성분 바이오 시밀러(바이오 의약품 복제약)는 모두 병원에서 오랜 시간 링거로 정맥 주입해야 하는 제형이다. 셀트리온은 2013년 램시마를 허가받은 지 6년 만인 2019년 피하 주사(SC) 제형을 개발해 유럽의약품청(EMA)의 판매 허가를 받았다. SC 제형으로는 집에서도 혼자 간편히 약물을 주입할 수 있다.

코로나19 팬데믹(세계적 유행)으로 의료 기관 방문이 어려워지면서 램시마SC가 IBD 환자들에게 관심받고 있다. 영국에서 처음 출시된 2020년 당시 38%였던 램시마와 램시마SC의 시장점유율은 올해 1분기 58%로 높아졌다.

앞선 행사인 유럽종양학회(ESMO). 지난 9월 프랑스 파리에서 열린 ESMO에선 HLB가 자체 개발한 항암제 ‘리보세라닙’과 중국 항서제약의 면역 항암 물질 ‘캄렐리주맙’을 병용 투여한 임상 3상에서 간암 환자 전체 생존 기간 중앙값이 22개월을 넘었다는 데이터를 발표했다. 간암 치료제 역사상 가장 긴 기간이다.

같은 달 미국. 한미약품 호중구감소증 치료제 ‘롤론티스’가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다. 지금까지 FDA 승인을 받은 국산 신약은 총 6종으로 늘었다.

한국 제약 바이오사가 미국과 유럽에서 잇단 낭보를 전하고 있다. 지난해 기술 수출은 사상 최대 규모를 기록했다. 규모만 약 13조2000억원에 이른다. 2018년에 비해 145% 뛴 수치다.

하지만 글로벌 강자들과 경쟁하기엔 아직 갈 길이 멀다. 복제약과 위탁 생산(CMO) 분야에서는 글로벌 수준에 이른 한국이지만 가장 중요한 신약 개발에선 성과가 더디다. 100년이 넘는 시간 동안 한국 기업이 자체적으로 개발에 성공한 신약은 현재 34개에 불과하다. 한국 1호 신약도 1999년 허가를 받았다. 신약 개발에 조 단위가 들어가는 것을 고려하면 한 기업이 이런 거액을 투자하기는 쉽지 않다.

변곡점에 선 한국 제약 바이오가 걸어 온 길을 되짚어 봤다.

◆대한제국~광복

유한양행·동아제약·종근당 전통 제약사 등장

1800년대만 해도 몸이 아프면 한약방에 갔다. 주된 치료법은 환제나 탕약 등 약물과 침과 뜸이었다. 1876년 조선과 일본의 강화도 조약을 계기로 문호가 개방돼 서양 의학이 들어오기 시작했다. 1897년 국호가 조선에서 대한제국으로 바뀌던 해에 한국 최초의 제약 기업인 동화약방(현 동화약품)이 활명수와 함께 등장했다. 활명수는 궁중의 비방을 토대로 전통 한약재에 멘톨 등 서양 약재를 첨가해 만든 위장장애·소화불량 치료제였다. 궁중의 비방으로 만든 약이 민간에 나온 큰 사건이었다. 당시 설렁탕 두 그릇 가격과 맞먹는 비싼 가격에도 날개 돋친 듯 팔려 나갔다.

활명수의 인기에 1910년대 시중에 60여 종의 유사 제품이 난립했다. 동화약품은 특단의 대책을 내렸다. 상표권이라는 개념조차 없을 당시 ‘부채표’를 상표 등록했다. 부채표 모양의 로고가 찍힌 활명수가 ‘원조’라는 것을 분명히 한 것이다.

50여 년 뒤 소화제 시장의 트렌드가 바뀌었다. 삼성제약이 소화제에 탄산가스를 주입한 ‘까스명수’를 출시했다. 소비자들이 콜라나 사이다와 같은 탄산음료를 즐겨 마시기 시작한 부분에 착안한 것이다. 이에 맞서 1967년 동화약품도 활명수에 탄산가스를 주입한 ‘까스 활명수’를 내놓았다. 활명수류는 현재도 동화약품 매출의 4분의 1을 차지하는 대표 제품이다. 활명수·후시딘 등 동화약품의 일반 의약품의 비율은 전체 매출의 절반이다. 다만 쟁쟁했던 과거와 달리 동화약품은 현재 제약사 순위 10위권 밖으로 밀려났다.

1926년 미국에서 한 독립 운동가가 귀국했다. 질병과 가난으로 고통받는 한국인들을 보고 한국 최초의 서구식 제약 기업을 세운 뒤 생산 설비를 갖추고 소염 진통제를 개발했다. 유일한 박사가 설립한 유한양행이다. 유 박사는 1933년 자체 개발한 진통‧소염제 ‘안티푸라민’을 내놓았다. 이 약은 소화가 안 되면 배에 바르고 졸음을 참기 위해 눈두덩이에 바를 정도로 오랫동안 서민들의 ‘만병 통치약’으로 사용돼 왔다.

유 박사는 미국과 독일 등 해외 제약사와 거래 관계도 구축했다. 피부병·결핵 등 당시 한국인에게 만연한 질병 치료제를 미국에서 들여와 공급했고 독일에서 항생제 ‘프론토질’도 도입했다. 현재도 유한양행은 다수의 다국적 제약사와 교류가 활발하다. 기술 수출에 따른 라이선스 수입도 상당하다. 11월 미국 스파인바이오파마에 기술 수출한 퇴행성 디스크 치료제의 임상 3상 투여 개시에 따른 기술료(마일스톤) 200만 달러를 받는다. 기술 수출은 유한양행이 만든 기술을 해외에 팔았다는 의미다.

실적도 좋다. 한국 전통 제약사 중 1위다. 경기 침체와 고환율 등 악조건 속에서도 연 매출 2조원을 눈앞에 두고 있다. 전문 의약품과 안티푸라민 등 일반 의약품, 특목 사업(동물용 의약품 등)을 포함한 모든 분야에서 고르게 매출 성장이 나타나고 있다.

◆1960~1970년대 제약업 급성장

항생제·자양강장제 수요 증가

광복 이후부터 1950년대까지 미군정의 지원과 국제기구의 원조 등에 의해 현대적인 의약품이 일반 국민들에게 소개됐다. 미군 부대를 통해 공급된 페니실린과 다이아진이 유명했다. 다이아진은 화약 요법 약제의 시초였다. 당초 미군 부대에서 다이아진이 나올 때는 가루와 알약이었다. 이를 원료로 한국 제약 기업들이 다이아진 연고를 만들었다.

종근당의 창업자인 이종근 회장은 첫 연구소인 대광화학연구소를 설립하고 1949년 바셀린에 다이아진 분말을 섞어 튜브에 넣었다. 항생제 다이아졸연고다. 한국 최초의 튜브형 제품이자 종근당이 굴지의 제약 회사로 발돋움할 수 있게 한 제1호 약품이다.

이후 종근당은 1960~1970년대 한국 최대 규모의 합성 공장과 발효 공장을 설립해 100% 수입에 의존하던 의약품 원료의 국산화를 이뤄냈다. 1968년 한국 최초로 미국 FDA 승인을 획득한 항생제 ‘클로람페니콜’을 일본·미국 등에 수출했다. 또 항결핵제 리팜피신을 국산화해 결핵 퇴치에 기여했다. 종근당은 지난해 20개의 임상 승인을 받았다. 지난해 한국 제약사 중 가장 많은 기록이다.

1950년 6·25전쟁이 일어났다. 의약 생산 시설들은 거의 폐허가 됐다. 결국 다시 유엔 등에서 국제적인 지원을 받았다. 1950년대 말부터 1960년대 초 미국 국제협력국(ICA)의 원조 자금이 들어왔다. 정부는 원조에만 매달리지 않기 위해 완제 의약품과 원료 의약품 국산화 정책을 펼쳤다. 전쟁 이후 가장 많이 필요했던 의약품은 항생제였다. 정부 지원으로 1958년 한국에서 처음으로 항생제가 생산됐다. 항생제를 중심으로 파스·나이드라짓·테트라사이클린 에탄부톨·메벤다졸 등과 같이 중요한 원료 의약품들이 국산화됐다.

동아제약은 지주사 전환 이전인 2011년 한국 제약 기업 최초로 연매출 1조원 시대를 열었다. 올해는 지주사 전환 10년이 되는 시점이다. 그룹사 합산 연매출 2조원을 넘보고 있다.

1960~1970년대 한국 제약 산업은 매년 30~40% 성장했다. GC녹십자(1967년)와 한미약품(1973년)도 이 시기 등장한 기업이다. GC녹십자는 1983년 B형 간염 백신 헤파박스를 출시했다. 헤파박스-B는 미국과 프랑스에 이어 세계에서 셋째, 한국에서 최초로 탄생한 B형 간염 백신이다. 당시 B형 간염의 예방 의약품은 수입에만 의존해 왔다. 이를 3분의 1가격으로 공급해 B형 간염 퇴치에 결정적인 계기를 마련했다.

유한양행·GC녹십자·종근당·한미약품·대웅제약은 현재 전통 제약사 빅 5로 묶인다.

◆1980년대~현재

신약 개발 시작…바이오벤처 등장

1980년대와 1990년대는 세계 경제가 급변했다. 1980년대 초엔 2차 석유 파동으로 저성장과 고물가라는 이중고를 겪었지만 중·후반부터 3저(저금리‧저유가‧저달러) 호황을 맞이했다. 1990년대엔 세계적인 개방화가 한국을 덮쳤다. 전반적인 소득 수준이 올라갔고 한국은 소비 사회에 진입했다. 의료에 대한 개념도 질병 치료에서 건강 증진으로 확대됐다.

이 시기 제약 산업에도 변화가 있었다. 수입 자유화 조치(1983)와 물질 특허 제도(1987년)가 등장했다. 쉽게 말해 시장이 개방되면서 선진국 회사들과 경쟁해야 하는 상황이 된 것이다. 한국 제약 회사들은 개방 시대에 적응하기 위해 신약 개발에 필요한 인프라 구축에 나섰다. 1999년 SK케미칼의 항암제 선플라주(헵타플라틴)가 첫째 국산 신약으로 허가 받았다. 결과적으로 마케팅 전략이 실패하면서 시장에서 많이 팔리진 않았지만, 2003년 LG생명과학(현 LG화학)의 항생제 ‘팩티브’가 세계에서 열째로 미국 FDA 신약 허가를 받는 성과도 냈다.

의약품 시장의 국제화와 전 국민 건강보험 실시, 의약 분업 등으로 전문 의약품 시장도 빠르게 성장했다. 1999년부터 5년간 전문 의약품의 연평균 성장률은 11.15%였다. 2010년 이후엔 전문 의약품 생산 비율이 80%가 넘었다.

하지만 한국 제약사들은 글로벌 기업들과 비교해 기술 경쟁력이 취약했고 국제통화기금(IMF) 관리체제라는 혹독한 시련도 있었다. 여기에 2000년대 초반부터 바이오베터 플랫폼, 유전자 치료제, 세포 치료제 등 각 분야의 역량을 집중하는 바이오 벤처기업들이 쏟아져 나왔다. 이 시기 나온 기업이 셀트리온이다.

대기업들도 바이오 의약품의 성장 가능성을 인지하고 제약 시장에 진출하기 시작했다. 2011년 삼성이 바이오 시장에 출사표를 던지며 삼성바이오로직스를 설립했다. 삼성바이오로직스의 CMO 생산 능력은 스위스 론자·독일 베링거인겔하임 등 글로벌 기업을 따돌리고 세계 1위다.

롯데·CJ·GS 등도 바이오 사업을 하기 위해 팔을 걷어붙였다. 롯데바이오로직스는 지난 6월 법인을 설립하고 공식적으로 출범했다. 2018년 CJ헬스케어(현 HK이노엔)를 떠나보낸 CJ는 지난 1월 CJ제일제당의 레드바이오(제약·헬스케어) 전문 자회사 CJ바이오사이언스를 출범했다. GS그룹은 휴젤의 최대 주주로 올라서면서 보툴리눔 톡신·필러 사업에 진출했다.

김태림 기자 tae@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지