고대 로마의 병원에서도 간호 전담 남성들이 활약했고 이들은 노소코미(Nosocomi)라고 불렸다. 병원 밖에서는 종교 사원의 승려들이나 수사들이 가난한 병자들의 치료와 간호를 담당했다. 중세 십자군 전쟁 중에는 환자를 돌보는 기사단 호스피탈러스(The Knights Hospitallers)와 같이 잘 알려진 간호 군단이 활약했다.

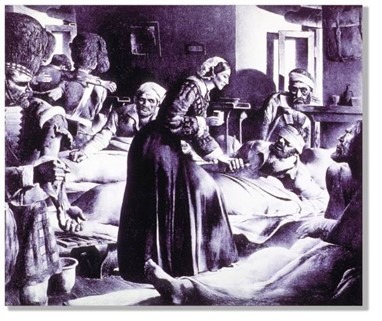

여성 중심성이 부각되기 시작한 것은 19세기 중반 무렵, 플로렌스 나이팅게일의 등장과 함께였다. 하지만 1854년 나이팅게일이 34명의 간호 지원자들과 크리미아 전쟁 현장에 도착했을 당시만 해도 부상당한 영국군 대부분은 남성 간호병의 손에 맡겨져 있었다고 한다.

작가·통계학자·사회 개혁가이기도 했던 나이팅게일이 근대 간호의 효시라는 데는 이견이 없다. 1860년 그녀가 설립한 간호학교가 근대 간호 교육의 출발점이 됐고 런던의 킹스칼리지(King’s College London)에 편입된 이후에도 독보적인 위상을 유지하고 있다.

“모든 여성은 선천적으로 타고난 간호사”라는 그녀의 선언은 장기적으로 의도하지 않은 결과를 초래하게 된다. 여성을 돌봄 노동에 특화된 존재로 규정함에 따라 그들의 사회적 역할과 가능성을 오히려 제한하는 꼴이 되고 말았다. 이를 두고 혹자는 간호 업무에 고정된 성역할을 덧씌운 일종의 ‘원죄’라고도 주장한다.

그녀가 활동한 19세기 중반은 빅토리아 시대의 정점이었다. 지극히 가부장적인 빅토리아 질서 속에서 간호사는 여성이 가정 밖에서 할 수 있는 몇 안 되는 직업 중 하나였다. 나이팅게일은 간호 업무를 여성의 적극적 사회 진출의 거점으로 인식한 것이다.

엄격한 성별 구분이 유지되던 시대였던지라 가정 내 여성 역할이 병원 환경으로 이어져 여성 간호사는 남성 의료진의 지시에 따르는 부차적이고 종속된 위치로 규정되고 말았다. “훌륭하고 지적인 여성이 아니라면 훌륭하고 지적인 간호사가 될 수 없다”는 그녀의 명언에 복잡한 심경이 생기는 이유도 바로 이 역설 때문이다.

1901년 뉴질랜드를 시발로 서구 각국에서는 간호사 등록법이 제정됐고 남자 간호사의 법적 지위가 인정됐다. 하지만 1·2차 세계대전을 겪으면서 대부분의 간호사들이 여성으로 교체된다. 최전선에서 활동한 남자 간호사는 여성 간호사와 동일한 교육과 졸업장을 가졌어도 잡역을 담당하거나 여성 급여의 절반 정도만 받았다.

매우 희귀한 남성 임금 차별 때문이었을까, 아니면 남성 간호사에 대한 사회적 편견 때문이었을까 20세기 초반 여성 의사가 드물었던 것처럼 남성 간호사도 극소수에 머물렀다. 미국에서는 1930년 남성 간호사가 1% 미만으로 급감한다. 이 시기 여성-간호사 대 남성-의료진 간의 분리가 고착됐고 성별·지위·역할이 합성된 의료 서열 구조가 오늘날까지 내려오는 ‘구린’ 전통으로 굳어진다.

하지만 남성 간호 인력 육성 프로그램은 명맥을 이어 갔다. 1914년 설립된 미국 펜실베이니아병원 남성 간호학교가 대표적 예다. 남성 교장을 둔 최초의 간호 교육 기관으로, 51년간 550명의 남성 간호사를 배출한 후 1965년 폐교됐다.

미국 인구조사국 통계에 따르면 1970년부터 40년간 남성 간호사의 비율은 4배 정도 증가했다. 1970년 2.7%에서 2011년 9.6%로 총 350만 명의 간호사 중 남성이 총 33만 명을 차지하게 됐다. 1978년부터 2018년 40년 구간을 보면 여성 간호사 수는 139만 명에서 290만으로 약 110% 늘어났지만 남성 간호사 수는 2만7000명에서 31만 명으로 1100% 이상 폭증했다.

![남자 간호사가 있어요? [몸의 정치경제학]](https://img.hankyung.com/photo/202306/AD.33663653.1.jpg)

수적 증가와 함께 남녀 간호사의 임금도 역전됐다. 남성은 전문 간호사(APN) 비율이 높아 마취, 응급처치·트라우마, 중환자, 정신 치료 분야에 많이 포진해 있다. 또 고강도 체력을 요하는 업무를 담당하면서 임금과 수당 모두 여성의 그것을 앞지른 것이다.

수입으로 계산하면 남성 간호사가 여성보다 9% 정도 많다. 21%에 달하는 일반 산업계의 임금 격차에 비하면 적은 편이지만 승진 속도도 여성에 비해 빨라지면서 남성이 유리 천장을 뚫고 가는 ‘투명 에스컬레이터’에 올라탔다는 비판이 커지고 있다.

우리 곁의 남성 간호사들

긴 호흡으로 역사를 보면 ‘백의의 천사’ 대부분은 남성이었다. 다수가 남성이었으므로 남성에게 걸맞은 직종이라는 말이 아니다. 그 반대로 돌봄과 간호는 여성 전담 영역이라는 고정관념에서 벗어나자는 것이다. 그 고정관념은 간호사=여자, 의사=남자라는 터무니없는 성차별 공식을 굳혀 왔고 남녀 모두의 직업 선택과 자아실현 자유를 억압하는 기제로 작동해 왔기 때문이다.

한국에도 이런 시대 역행적 직업관을 정면으로 맞서 온 남성 간호사들이 늘었다. 2012년 출범한 대한남자간호사협회에 따르면 2013년부터 매년 1000명 이상의 남성 간호사가 배출되고 있다고 한다. 2022년 간호사 국가고시에서는 남자가 3468명, 전체 합격자의 15.6%를 기록하기도 했다.

역사도 짧지는 않다. 1962년에 이르러서야 남성 간호 면허가 허용됐지만 1936부터 1961년 사이 22명의 남성 간호 인력이 서울위생병원 간호원양성소(삼육보건대 전신)에서 배출된 바 있다. 2022년 현재 2만8000명이 넘는 남자 간호사가 활동 중인데 이는 전체 면허 소지 간호사 약 48만 명의 5%를 웃돈다.

여성 인력이 압도적인 부문인 만큼 ‘역차별’을 일상적으로 경험한다고 한다. 그들이 말하는 역차별’ 개념의 정확성 여부는 차치하겠다. 그저 사회 전체에 팽배한 남성성과 여성성에 대한 수구적 시선, 그 결을 따라 이차적으로 형성된 특정 직업 및 역할에 대해 편협한 태도 그리고 그 결을 더 거칠게 내재화한 의료계의 부조리한 관행, 이 거대한 모순들이 한꺼번에 내려앉은 그들의 어깨가 무거워 보이기도 하지만 듬직해 보인다고 말해주고 싶다.

간호는 ‘원래부터’ 여성의 일이 아니었다. 역사는 오히려 그 반대 상황을 보여준다. 그렇다고 남성의 영역도 아니다. 성별 주도성은 사회 역사적 변동에 따라 출렁일 뿐 철저하게 본질과 무관하다. 간호는 성별·나이·국적·인종·종교 등 모두를 초월해 긍휼의 마음과 돌봄 지식을 갖춘 이들에게 열려 있는 섬김의 노동이다.

최정봉 사회평론가, 전 NYU 영화이론과 교수

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지