정부가 반려동물 보유세 도입을 다시 논의 테이블에 올렸다. 이는 2020년 ‘2020∼2024년 동물복지 종합계획’에 포함됐지만 당시 거센 반발로 수면 아래로 가라앉았던 사안이다. 이번에는 내년 1월 시행 예정인 ‘제3차 동물복지 종합계획’ 수립 과정에서 반려동물 보호자에게 세금을 부과하는 방안이 다시 검토되고 있다. 주무 부처인 농림축산식품부는 “현재 반려동물 보유세 도입을 검토하고 있지 않다”고 선을 그었으나 민간위원들 사이에서 다양한 정책적 대안이 활발히 논의되고 있는 것으로 전해졌다.

반려동물 보유세는 윤석열 대통령의 대선 공약이기도 했다. 그는 2022년 대선 당시 반려동물에 일정한 세금을 부과하는 대신 의료보험 혜택을 제공하겠다고 약속했다. 그러나 그로부터 5년이 지난 지금까지도 이 문제에 대한 사회적 논의는 제자리걸음이다. 단순히 과세라고 생각해 반발하기에는 유실·유기동물 문제가 반려인과 비반려인 모두의 사회 문제가 된지 오래다.

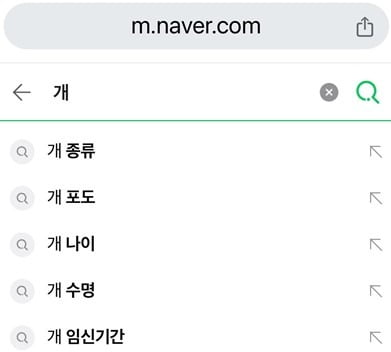

전문가들은 세금 부과 논의를 분수령으로 반려동물에 대한 제도적 변화는 물론 사회적 인식이 변해야 할 시기라고 강조한다. 반려동물 인구가 2000만 명에 달하고 관련 산업이 8조원 규모로 성장한 지금, 우리가 생각해야 할 것은 무엇일까. 한경비즈니스는 반려동물 세금과 관련한 논쟁 7가지에 대해 연재한다. #. 검색어 1위는 ‘공짜’ 반려동물?납세자의 경제적 능력에 따른 부담 원칙도 문제의 소지가 있다. 이 조세 원칙이 성립한다면 반려동물을 보유한 것이 일정한 경제적 능력을 나타낸다고 보아야 한다. 즉 반려동물을 소유할 경제적 여유가 있는 사람은 그에 따른 세금을 지불할 능력이 있다는 논리다.

![검색어 1위는 ‘강아지 무료 분양’? [“개·고양이 키우면 세금 내라?” 논쟁③]](https://img.hankyung.com/photo/202409/AD.38159346.1.jpg)

비반려인의 숨만 쉬어도 드는 비용에 반려인은 해당 비용을 추가해야 하니 단순하게 비교하면 반려동물을 보유한 것이 일정한 경제적 능력을 나타낸다고 보아야 할 것이다.

![검색어 1위는 ‘강아지 무료 분양’? [“개·고양이 키우면 세금 내라?” 논쟁③]](https://img.hankyung.com/photo/202409/AD.38157820.1.jpg)

![검색어 1위는 ‘강아지 무료 분양’? [“개·고양이 키우면 세금 내라?” 논쟁③]](https://img.hankyung.com/photo/202409/AD.38159356.1.jpg)

미국은 다르다. 미국 현지에서 ‘DOG’를 구글로 검색하면 첫 연관 검색어는 강아지 푸드(음식) 또는 강아지 브리드(사육)가 나온다. 현지에서 네이버로 검색해 봐도 ‘무료’ 또는 비용에 대한 검색어는 찾아볼 수 없었다.

![검색어 1위는 ‘강아지 무료 분양’? [“개·고양이 키우면 세금 내라?” 논쟁③]](https://img.hankyung.com/photo/202409/AD.38157846.1.jpg)

반면 한국에서는 무료 분양이 더 일반적이다. 농림축산식품부가 올해 1월 발표한 자료에 따르면 ‘지인에게 무료로 분양 받음’(41.8%)이 가장 많았고 ‘펫숍 구입’(24.0%), ‘동물보호시설(지자체+민간)에서 입양’(9.0%)이 그 뒤를 이었다. 여전히 한국 사회에서 반려견 분양은 오래전부터 내려온 전통이 지속되고 있다. 옆집에서 개가 새끼를 낳으면 받아와서 키우는 관행 말이다.

정채희 기자 poof34@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지