탄생과 죽음이 그렇듯 침대는 매우 사적인 것이 공적으로 전환되는 장소다.

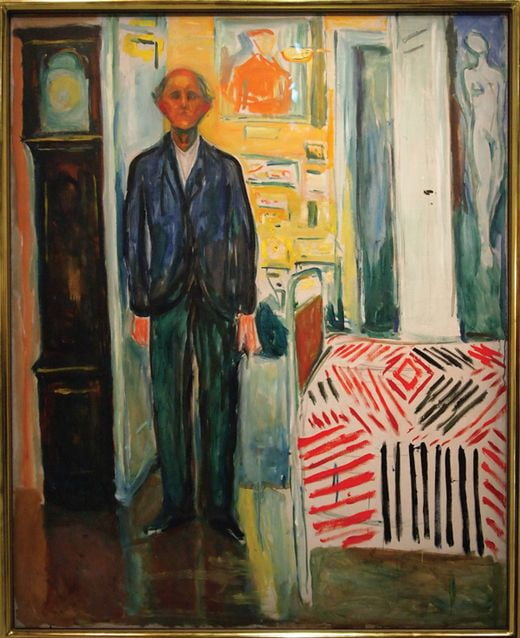

일상에서 사용하던 침대가 실물로 미술관에 들어온 것은 20세기 후반의 일이다. 그전에는 회화 속에 재현된 침대의 이미지가 의미심장한 질문을 던지곤 했다. 침대를 소재로 다룬 그림 중 미술사상 가장 큰 스캔들에 휩싸인 작품은 아마 에두아르 마네

(E′douard Manet)의 ‘올랭피아’일 것이다. ‘기대어 누운 누드’라는 전형을 따른 이 그림은 르네상스 화가 티치아노(Tiziano)의 ‘우르비노의 비너스’를 모방했다. 그런데 ‘올랭피아’가 1865년 프랑스 파리 살롱에 공개되자 사람들은 야만적이고 비도덕적이며 회화의 기본을 무시한 작품이라고 비난을 퍼부었다. 티치아노가 미의 여신 비너스를 고전적 방식으로 우아하게 묘사한 것과 달리 마네는 당대의 실존 인물을 창녀로 표현했을 뿐 아니라 그 나체를 미화하기는커녕 거칠고 뻣뻣하게 그렸기 때문이다.

돌이켜보면 티치아노의 ‘우르비노의 비너스’도 당시로서는 파격이었다. 자연 속에 있어야 할 여신을 가정집 침대로 끌어들이고, 옷을 벗은 채 관람자를 마주보게 했으니 말이다. 침대에 누워 있는 여자는 신이라기보다 인간처럼 보여 외설적인 상상을 증폭시켰다. 이를 무마하듯 티치아노는 비너스의 상징물인 장미꽃과 충실함을 뜻하는 개를 첨가하고 배경에 가사에 열중한 여인들을 그려 넣어 여성이 지녀야 할 미덕을 강조했다. 또한 정확한 형태와 계산된 비례, 깊이 있는 공간, 정교한 볼륨과 세부, 생동감 넘치는 색채 등 빈틈없는 처리로 비너스에 대한 석연찮은 의심을 불식시켰다. 그런데 비너스의 이미지를 표방해 예술로 승화한 이 그림에는 숨은 목적이 따로 있었다. 바로 아름다운 외모와 정숙한 미덕을 지닌 현실의 여성과의 사랑과 결혼, 그에 대한 남성의 욕망을 담고자 한 것이다. 침대는 그러한 열망을 실현할 수 있는 장소로서 명백히 에로틱한 쾌락을 갈구하는 곳이다. 남녀의 결합은 생명의 탄생으로 이어지므로 침대는 곧 다산을 기원하는 장소가 될 수 있었다.

마네의 ‘올랭피아’에서도 침대는 성적 쾌락의 장소임에 틀림없다. 그러나 그것은 생명의 요람이 아니라 그저 불온한 매춘의 장소일 뿐이다. 올랭피아는 볼품없는 꽃무늬 천이 깔린 침대 위에서 나체로 장신구와 슬리퍼만 걸치고 기대 앉아 있다. 남자가 보냈을 꽃다발을 외면한 채 무표정하게 관람자를 바라보고 있는 그녀의 얼굴에서 어떤 에로틱한 환상도 생명에 대한 기대도 엿볼 수 없다. 그녀는 침대와 관계된 일이 단지 거래에 따른 기계적인 일상임을 암시한다. 이 그림이 제작된 19세기 후반 파리는 유럽의 수도라고 자부할 만큼 발전하는 도시였다. 새로운 도로와 건물, 상점들이 들어찬 화려한 도시의 한쪽에서는 부르주아 남성과 자본에서 소외된 여성이 타협하는 곳, 즉 성매매 업소들이 번창하고 있었다. ‘올랭피아’는 바로 그러한 근대사회의 일면을 드러낸다. 올랭피아의 침대에는 충실한 개 대신 불길한 검은 고양이가 서성거린다. 그 침대는 매춘의 치명적 위협인 성병과 같이 개인과 사회에 내재한 불안과 죽음에 대한 공포를 상기시킨다.

침대는 가장 사적인 공간으로 탄생, 사랑, 섹스, 꿈, 질병, 고통, 죽음 등을 내포한다. 그런데 탄생과 죽음이 그렇듯 침대는 결정적인 순간에 오직 타인에 의해서만 처리될 수 있다. 그런 점에서 침대는 매우 사적인 것이 공적으로 전환되는 장소다. 중환자실의 침대를 보라! 예술작품에 등장한 침대들은 내밀한 사생활이 결국 개방되는 상황을 모조한다. 주체가 점유한 장소에서 타자에게 맡겨진 장소로, 관점의 이동을 촉구한다. 그 침대의 주인들은 사랑과 고통과 슬픔, 즉 삶의 기억을 관람자와 교감하기를 기대한다. 그들은 아마도 끝내 자신의 침대를 맡아줄 타인을 애타게 찾고 있는 것이 아닐까.

박은영 미술사가·서울하우스 편집장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지