사진과 조각, 그리고 건축에 이르기까지 경계를 허물고 세상에 없던 장르를 탄생시킨 고명근 작가에게는 도대체 어떤 타이틀을 달아야 하나.

![[ARTIST] 조각가 고명근 “사진조각, 그 낯섦의 미학”](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25098748.1.jpg)

사실 실물을 보기 전, 이미 ‘사진조각’이라는 낯선 장르에서 환상적인 느낌이 묻어났다. 사진과 조각이라는 도무지 결합되지 않을 것 같은 두 장르가 어떻게 유기적으로 결합되는지, 그리하여 감상자의 눈에 어떤 자극을 주는지 호기심이 발동했다.

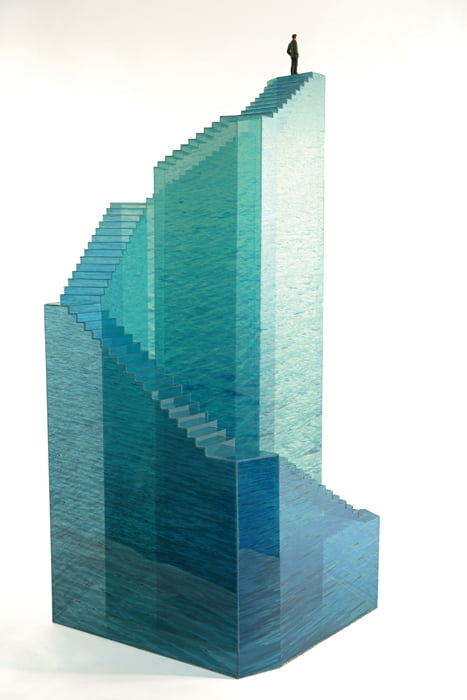

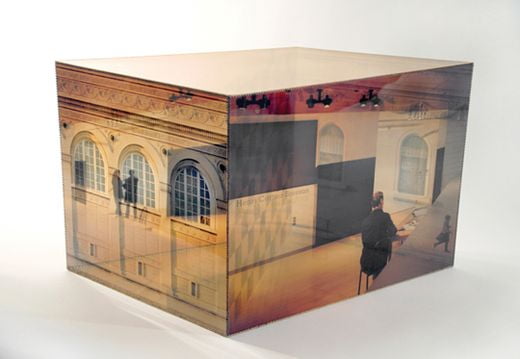

일단, 짧은 감상평부터 해보자면 사진이라는 평면적 이미지들로 만들어진 입체적 구조물은 단순히 눈앞에 있는 하나의 예술작품이 아닌 감상자를 둘러싼 또 다른 공간으로 작용했다. ‘내가 보고 있는 게 과연 무엇일까’ 하는 의문이 드는 순간, 시선을 조금 달리하니 전혀 다른 공간이 보이고, 구조물의 각 표면을 채운 사진들이 빈 공간에서 만나며 또 다른 이미지를 만들어낸다. 물론 이러한 ‘중첩’은 철저히 작가가 의도하고 계산한 결과물이지만, 보는 이들은 그 이상의 것을 본다. 그렇다. 바로 ‘환상 공간’이다.

고 작가는 서울대 조소과를 졸업한 ‘조각가’다. 미국 뉴욕에서 유학할 당시 사진 관련 수업을 들으면서 사진에 빠져들었고, 대학 전공인 조각과의 결합을 시도하면서 ‘사진조각’이 탄생했다. 그 스스로도 “사진으로 입체 작품을 만든다는 게 그 당시엔 정말 황당하고 무모한 생각”이었다고 말한다. 플라스틱 같은 구조물 위에 그저 사진을 덧붙이는 것으로 시작한 ‘사진조각’은 OHP(Over Head Projector)필름을 이용한 2000년 이후 지금의 투명한 구조물로 발전했다.

혼자 작업하는 시간이 많은 작가에겐 전시회가 어떤 느낌인지 궁금해요.

“난감함과 설렘, 두 가지가 교차하죠. 많은 분들이 와서 제 작품을 봐주는 건 좋은 설렘이고, 작업이 항상 완벽하지 못하다는 점에서는 난감함이죠. 시험 보는 느낌 같다고 할까요. 요즘 관객들 중에는 공부도 많이 하고 눈썰미가 있는 분들이 많아서 식은땀이 날 때도 많거든요.(웃음) 특히 제 작품을 10년 이상 봐온 분들에게는 성장하는 모습을 보여줘야 하는 책임감도 느끼죠.”

“어쩌다 보니 빌 게이츠가 나를 사랑하는 걸로 돼 있어요.(웃음) 빌 게이츠의 마이프로소프트(MS) 아트컬렉션이 보통 한 작가의 작품을 한두 개 구입하는데 제 것은 네 작품을 구입해서 그런 말이 나온 것 같아요. 빌게이츠재단에서 젊은 브레인들에게 상상력을 주기 위해 일부러 작품들을 번갈아가며 컬렉션 한다고 하더라고요.”

창의의 원천이 되는 창작인 셈이네요. 고 작가님 작품에 감상자의 감각을 자극하고자 하는 의도도 들어있는 건가요.

“의도라기보다 제가 새로운 걸 좀 좋아해요. 지금의 작업 방식을 고안한 것도 예전부터 이것저것 만들고 붙이는 걸 좋아하다 보니 새로운 시도, 새로운 방향에 대한 생각들이 작업에 자연스레 녹아든 것 같아요. 작품은 어떤 ‘것’으로 끝나는 경우가 많은데, 개인적으로는 관객이 보는 그 자체 즉 시선이 가서 되돌아오는 과정이 중요하다고 생각해요. 제 작품은 보는 각도에 따라 이미지가 겹쳐지면서 바뀌는 걸 의도하고 만들었지만 관객들은 제가 생각하지도 못한 것들을 더 많이 보더라고요. 작가가 하나를 던졌는데 열을 보는 거죠.”

‘사진조각’이라는 장르는 어떻게 ‘발명’된 건가요.

“제가 대학에 다닐 때 한창 미국에서 포스트모더니즘에 대한 연구가 활발했고, 학교에서도 그런 방향으로 수업이 진행됐어요. 장르와 장르 간 벽이 허물어지고 융합된 게 많았죠. 제가 사진과 전공인 조각을 융합한다고 했을 때 교수님께서도 좋아하셨고요. 1993년 한국에서 개인전을 할 때부터 ‘사진조각’이라는 장르명이 사용됐죠.”

다른 것도 아닌 사진이라는 장르를 택한 이유가 있으신가요.

“저희 아버님이 사진을 좋아하셨어요. 제가 미대에 입학하니 그 당시에 니콘 카메라를 사주셨죠. 사실 사진에 빠지게 된 데는 어떤 종교적 체험 같은 순간이 있었어요. 제가 유학할 당시만 해도 뉴욕의 브루클린은 폐허였어요. 미국에 처음 도착해 차를 타고 학교에 가는데 마치 느낌이 전쟁이 끝난 지 얼마 안 된 곳을 지나는 것 같았죠. 실제로 불에 타고 있는 집도 있었고 여기저기서 총소리도 들리고 했으니까요. 영어도 못하니 적응도 안 되고 게다가 위험하기까지 하니 주변이 너무나 싫었죠. 그러던 어느 날 사진 수업 시간에 주제 사진을 찍으려는데 그 냄새나고 위험천만해보이던 길이 대단히 진실하고 아름답게 보이는 겁니다. 그날 이후 사진에 빠졌고, 전공인 조각과 접목을 시도하게 됐죠.”

“사실 어떤 작업도 쉽지는 않아요. 특히 제가 쓰는 방법이 세상에 알려진 방법이 아니다 보니 어떻게 하는 게 잘하는 것이라는 공식이 없어요. 문제에 부닥치면 다 제가 풀어야 하는 거죠. 기술적 문제를 비롯해 재료나 심지어 공구에 이르기까지 말이죠. 그런 점들이 좀 어려워요. 아직도 풀지 못한 문제들이 많아요.”

새로운 장르를 개척하셨는데 지금은 후학들이 많죠.

“엄청 많죠. 아마도 사진을 입체로 다루는 사람이 많은 나라가 바로 우리나라일 겁니다. 그렇게 되는 데 영향을 끼쳤다는 점에서는 나름대로 자부심을 갖고 있어요. 실은 누가 먼저 했는가는 중요하지 않아요. 나중에라도 저보다 훨씬 훌륭한 작가가 나올 수도 있는 거고요.”

사진작가, 조각가, 사진조각가 등 타이틀이 다양합니다. 어디선가는 또 설치미술가라고도 소개하던데요.

“그래서 어디를 가면 ‘양다리’라면서 메인으로 끼워주질 않아요.(웃음) 귀국 후 사진전에 많이 초대됐는데 그걸 보고 어떤 원로 선생님이 ‘양다리’라고 재밌게 표현하시더라고요. 여러 분야에 걸쳐있는 게 개인적으로는 좋다고 생각해요. 경계에 있다는 건 어떤 조직체 안에 들어있지 않다는 말이니 홀로 서야 하고, 그만큼 활동하는 영역도 넓어지니 도리어 장점인 것 같아요.”

“욕심의 변화라고 할 수 있죠. 건물로 시작한 건, 가장 인간적인 것을 표현하고 싶은데 인간이 만들어낸 건물이야말로 대표적이라고 생각했기 때문이었어요. 그러다 건물을 둘러싼 환경 즉 자연에 관심을 갖게 됐고, 그 후 인간 자체의 이미지도 시도해보자고 해서 사람이 등장하게 됐어요.

사실 인간 자체의 이미지라고 해도 모델을 쓴 건 딱 한 번이고 나머지는 그리스·로마시대의 조각들처럼 인간의 몸을 이상적으로 표현한 것을 가져다 썼어요. 결국 인간이 생각한 인간의 이미지를 차용한 거죠. 전체를 보여주면 그 조각을 만든 작가의 의도가 너무 많이 들어가기 때문에, 내가 하고자 하는 이야기를 위해 필요한 부분만 떼어다 쓰는 식으로요.”

작업에 쓰이는 사진 자체도 변하지 않았나요.

“조금 변했어요. 처음엔 건물의 정면만 촬영했어요. 사람이 들어가는 게 싫어서 사람이 지나가기를 기다렸다가 찍었는데, 지금은 건물의 측면도 찍고 일부러 사람이 올 때까지 기다리기도 하고 그래요. 그냥 건물이 아닌 주변 상황이나 얘깃거리를 찾게 된 거죠. 점점 더 외로워져서 그런가 봐요. 건물만 덩그러니 있는 것보다는 나무가 있으면 좋고 사람이 있으면 더 좋더라고요.”

고 작가님 작품을 논할 때 늘 ‘비어있음’의 의미가 강조됩니다. 텅 빈 구조물을 통해 말하고자 하는 건 뭔가요.

“비어있음은 내 작업의 철학적 근원이기도 하고 소재를 발전시키는 원동력이기도 해요. 처음에 사진을 구조물에 덧붙일 때도 결국은 우리가 보는 건 가짜고 비어있다라는 말을 했는데, 실제로 투명한 재료로 바뀌고 구조가 없어지면서 이미지 자체가 구조가 됐죠.

건물을 통해 인간을 보여주건, 자연으로 구조를 만들면서 사람의 생각을 보여주건 그 기본은 결국 ‘비어있다’는 거예요. 나는 비어있음을 좋게 생각해요. 누구나 존재한다는 것을 당연하다고 생각하는데 인간이 만들어낸 것들은, 건물조차 몇천 년이 지나면 먼지가 돼 사라지게 됩니다. 기본적으로 비어있는 거죠. 더구나 요즘처럼 물질 과잉의 시대에 비어있음이 주는 휴식 같은 정서를 감상자들이 느꼈으면 하는 바람도 있고요.”

“불가능한 얘기는 아니죠. 사실 지난해에 4m 되는 건물을 강화유리로 작업했는데 돈이 많이 들어간다는 단점이 있었어요. 외국에서는 이미지를 가지고 실제 건물에 적용하는 시도들이 좀 있는 것 같아요.”

향후에는 고 작가님의 작품이 어떤 방향성을 띨까요. 발광다이오드(LED)나 액정표시장치(LCD)를 활용한 작업도 현재진행형이라고 들었는데요.

“기술의 발전에 관심이 많아요. 새로운 소재가 개발됐다는 뉴스를 듣거나 보면서 신나고 즐겁고 제 작품에 활용할 수 있는 가능성도 점쳐보고 그래요. 지금보다 더 큰 사이즈의 작업도 해보고 싶고, 고정된 이미지가 아닌 움직이는 이미지를 삽입해 작품 자체의 이미지가 변형되는 시도도 해보고 싶어요.”

고명근 작가는…

서울대 조소과를 졸업한 후 미국 뉴욕 프랫 인스티튜트(Pratt Institute)에서 대학원 과정을 수료했다. 1991년 뉴욕에서 첫 개인전을 시작으로 국내외에서 다수의 전시를 선보이며 국제적 명성을 쌓았다. 국민대 예술대학 교수를 역임하다 2007년 개인 작업에 몰두하기 위해 교단을 떠났으며, 1996년 모란미술상을 수상한 바 있다.

박진영 기자 bluepjy@kbizweek.com 사진 이승재 기자

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지