대조와 균형의 미, 파격과 실험, 아름다움보다 실용성. 가톨릭회관, 국회의사당 등의 건축물로 대표되는 그는 자타공인 경제적인 건축의 대가였다.

건축계에서 1할이 본차이나, 또 1할이 스테인리스 스틸, 그리고 나머지 8할이 코렐이라고 가정하자. 우리가 아는 유명한 건축가 서너 명이 본차이나라면 8할의 코렐 대열 즉 가장 편하고 아름다운 건물을 짓는 부류의 대가로 김정수 교수 겸 건축가가 있었다.

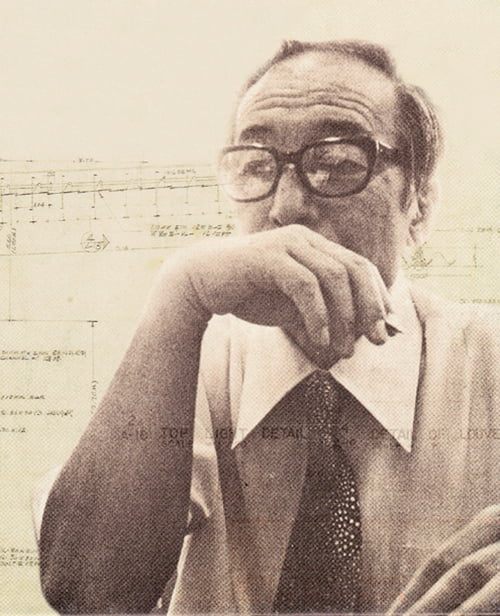

김정수(金正秀·1919~85)는 평안남도 대동군 출신이다. 1941년 경성고등공업학교 건축공학과를 졸업했고, 조선총독부 영선계 등에서 10년간 공무원 생활을 한 후, 3년간 토건회사를 운영하다가 폐업했다. 이후 1953년 이래종합건축연구소를 운영하면서 서울대와 한양대의 강사를 거쳤고 1956년 1년간 미국 미네소타대 연수 후 1961년부터 연세대 건축공학과 교수가 됐다. 유학하지 않은 소위 한국 토종 교수 겸 건축가다.

1950년대 우리나라의 건물 외장 재료는 대부분 벽돌, 타일, 그리고 노출콘크리트 정도였다. 새로운 건축 마감재를 갈구하는 건설 시장에 김정수는 연석(시멘트에 색소를 넣어 만든 인조석)을 최초로 개발해 건물에 사용했다. 1960년 건축한 감리교신학대 본관(서울 서대문구 소재)의 외벽은 그 모습을 지금도 잘 간직하고 있다.

1965년 조립식 콘크리트 패널로 지은 자택인 동교동 점포주택은 국내 최초로 조립식 콘크리트 패널을 외벽에 적용했으며, 지금은 지하철 홍대입구역 4번 출구 주변 확장 공사로 멸실됐다. 당시는 건축자재는 귀하고 인건비는 싼 시절이라 벽돌을 한 켜 한 켜 쌓아 집 짓는 게 통념이었다.

그리고 1967년 연세대 학생회관에서 기술적 완성에 조형성을 추가해 완성된 성과를 거둔다. 동교동 자택에서 한국적인 공법을 개발하고, 이후 기술과 기능에 기반을 둔 조형의식이 다른 작품에 발전된 방식으로 적용된 것이다.

자신의 집을 기존의 완전한 방식으로 짓지 않고 새로운 방식의 시험 대상으로 짓는 것은 그리 쉬운 일은 아니다. 문제가 생기면 스스로 해결해야 하기 때문에 지금도 실험 주택은 연구기관이 실험용으로 짓고 몇 차례의 보완을 하고 있다. 그런 의미에서 개인 재산을 투자해 사회에 기여한 김정수의 희생정신에 경의를 표한다. 같은 맥락에서 강원도 홍천 살둔에서 저가·저기술형 제로에너지 하우스 개발에 정진하는 개인 사업가 이대철 씨의 실험 정신에도 경의를 표한다.

1967년 건축된 학생회관은 섬세하고 여성적인 느낌인 데 비해 12년 후인 1979년 맞은편에 건축된 중앙도서관은 웅장한 열주를 중심으로 한 남성적인 느낌이다. 마치 불국사의 다보탑과 석가탑처럼 대조와 균형의 미를 느낄 수 있다. 대조와 균형의 미는 건축가 김정수를 가장 잘 설명하는 키워드 가운데 하나다.

가톨릭회관(옛 명동 성모병원)이 1958년 당시 최신 공법이었던 알루미늄 커튼(알루미늄 파이프로 외벽을 지지하는 방법) 공법을 국내에서는 최초로 도입한 건축물인데, 옆에 위치한 명동성당과 어울리지 않는다고 해 당시 건축가들 사이에서 격렬한 논쟁이 벌어진 적이 있었다. 그러한 비판에 대해 김정수는 19세기에 건축된 명동성당과 그로부터 100여 년 후 20세기에 지어진 성모병원은 대조의 아름다움을 추구하는 것이 더 합당하다고 말해 일각에서 벌어진 비판을 일축한다.

건축설계 과정이 1인 발상→관련자 협력→설계 완성이라면, 입법 과정은 다수인 발의→각 계층 의견 수렴→표결이다. 그런데 다수인 발상→각계 의견 수렴→표결이라는 입법 과정과 비슷한 과정을 거쳐 완성된 건물이 있다. 오케스트라로 비유하자면 서너 명의 지휘자가 원곡을 각자 해석하고 합의해 각 악장마다 지휘자를 바꿔 지휘했다고 할 웃지 못할 사건이다. 동양 최대 의사당 건물, 대한민국 국회의사당이 그렇다.

6·25전쟁 뒤인 1958년, 서울 태평로의 현 서울시의회 건물을 국회의사당으로 사용하던 당시 이승만 대통령의 자유당 정부는 일제강점기 조선신궁이 있던 터(현 남산식물원 자리)에 새 국회 청사를 짓기로 했다. 공모를 통해 당선된 설계안은 24층, 130m 높이의 의원회관과 넓은 의사당을 제안한 29세 일본 유학생 김수근의 작품이었다. 남산 국회의사당의 기공식은 했지만 4·19혁명과 5·16군사정변이 이어지면서 이 계획은 철회됐다. 공사 주체였던 국회가 해산됐기 때문이다.

1966년 국회의사당 후보지는 남산, 사직단, 종묘, 용산 삼각지, 말죽거리, 김포 여섯 군데였다. 일단 사직공원 일대로 결정됐으나 도시계획가들은 고적을 보존할 수 없고 행정 기능이 너무 집중돼 서울시 전체의 도시계획에 불합리하다는 이유로 난색을 표했다. 당시 국회는 4별관까지 있었지만 협소해서 새로운 종합국회청사가 필요했다.

1967년 김종필 의장은 국회의사당 건립 부지를 여의도로 결정, 발표한다. 이어 결성된 국회의사당건립위원회는 건립 부지를 여의도로 최종 확정하고, 총 공사비 76억 원을 들여 1969년부터 준공해 3단계로 공사를 진행, 1976년 준공하기로 결정했다. 서울시청에서 직선거리로 제일 가까우면서 제일 땅값이 싼 곳이 여의도였고, 당시 여의도에는 공군의 비상용 비행장이 있었다.

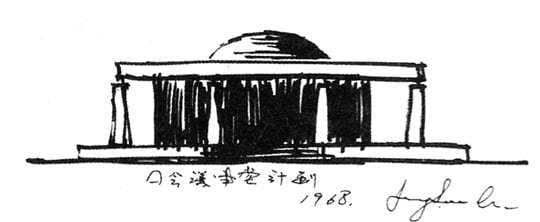

1968년 국회의사당 계획 설계안을 일반 공개 모집했다. 우수작으로는 안영배·조창한 합작, 준우수작은 박선길·김광욱 합작, 가작에는 장응재 외 3인 합작으로 결정됐으나 당선작을 정하지 않고 세 작품을 토대로 지명 작가 6명의 계획안을 참고해 종합안을 만들려 했다. 6명의 지명 작가 중 김중업, 이광노, 김정수는 출품했으나 김수근, 강명구, 이해성은 포기했는데, 결국 김정수, 김중업, 안영배 중심으로 기획단이 발족됐고 김정수가 대표가 됐다.

1969년 7월에 기공, 신축될 의사당은 대지 66만 ㎡, 연건평 10만6590㎡, 지하 2층 지상 5층 규모의 현대식 건물이었다. 그런데 이후 정치권의 입김 탓에 누더기 설계가 됐다. 당초 5층으로 설계됐지만 박정희 전 대통령이 광화문 뒤 경복궁 내에 있던 중앙청(옛 조선총독부·1994년 철거) 6층보다 높게 지으라고 지시를 내리면서 7층으로 변경했다.

당초 설계에는 옥상에 돔이 없는 평지붕이었으나 미국의 어떤 의사당을 보고 온 박 전 대통령의 지시로 돔을 얹게 됐다. 국회의사당건립위원회는 박 전 대통령의 지시에 따라 건물에 권위를 높이기 위해 지름 50m, 높이 20m의 돔 구조물을 옥상에 설치하기로 결정하면서 논란이 커지게 됐다. 모든 건축가는 의사당 건물에 돔을 올리자는 의견에 동의하지 않았고, 국회의사당은 귄위보다 친밀감과 안정감이 더 중요하다고 주장했지만 권력은 무서운 힘이었다.

층수가 높아지고 돔이 추가되면서 건물은 균형과 조화를 잃고 작가 정신이 없는 독특한 건물이 됐다. 그리고 그 후 국회의사당 설계에 참여한 건축가 누구도 자신의 작품이라고 말하지 않는 건물이 됐다. 김정수는 후일 “첫째, 건축주는 건축가의 아이디어를 존중해야 하고, 둘째, 여러 건축가가 한 설계를 할 수 없고, 셋째, 건축가는 서로 다른 작품을 칭찬해 주어야 한다”며 씁쓸하게 회고했다. 대통령과 위원회가 “돔이 있는 7층 건물로 잘 지어주세요”라고만 했더라면 아마 당대 최고의 작품이 됐을지도 모를 일이었지만 간섭이 지나쳤던 모양이다.

6년 동안의 공사 기간을 거쳐 1975년 8월 준공한 국회의사당은 대지 33만 ㎡, 지하 1층 지상 7층, 건물 연면적 8만1312㎡(부속동 포함 현재 14만580㎡)의 석조 건물로 동양 최대 의사당이다. 당초 계획의 약 2배인 총 135억 원의 건축비가 투입됐으니, 당시 예산 규모 약 1조3000억 원을 감안하면 예산의 1%가 넘는 대공사였다.

어느 건축가도 자신의 작품이라고 말하지 않지만 어떤 힘의 합의에 의해 앞면의 팔각기둥 8개는 전국 8도를 상징하고, 팔각기둥 전체 24개는 1년 24절기를 상징하며, 원형 돔 지붕은 의견을 수렴해 하나로 통합하는 의회정치의 본질을 상징하는 것으로 결정됐다. 권위를 위해 올라선 돔이 통합의 상징으로 변모한 것이다. 사람은 건물을 짓고 건물은 사람에게 영향을 준다는데, 혹시 전국 8도에서 모여 1년 내내 민의를 수렴하는 척하면서 권위를 부리는 일은 없는지 지켜볼 일이다.

김정수는 1950년대 한국 건축계에서 하나의 이례적인 존재였다. 다른 많은 사람들이 한쪽 길(건축의 예술성)을 갈 때 혼자서 다른 길(건축의 합리성)을 갔다. 그는 “건축이 미(美)만을 강조하는 것은 옳지 않다”고 주장하며 실용성을 강조했다. 최초의 인조석, 최초의 콘크리트 패널, 최초의 알루미늄 커튼 벽을 시도했으나 뉴스의 초점에선 멀리 있었기에 너무나 평범해 보였다.

하지만 누가 봐도 이해하기 쉬운 모양의 다양한 건물을 설계했다. 작품으로서 도자기 작가는 기억하지만, 식기로서 도자기는 편하게 사용할 뿐 작가에게는 관심이 없는 것과 같은 이치다. 한마디 더 말하자면, 전통 한복에는 갓 쓰고 나막신 신어야 제 멋이련만 갓은 포기하고 신발은 집에 있는 것 중에 제일 잘 어울리는 것으로 골라 신는다면 당신은 김정수와 같은 실용파일 게다.

1985년 김정수가 별세한 뒤 초평건축상이 제정됐다. 한국건축가협회가 현대건축에 기여한 건축가에게 수상하고 있다.

강희달 제이건축사사무소장·전 서울건축사회장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지