오늘날 디자인의 화두인 스티브 잡스의 애플 디자인도 거슬러 올라가면 브라운 디자인이 원형이었고, 소니의 워크맨도 브라운의 휴대용 레코드플레이어 ‘TP 2’가 모델이었다. 우리가 일상에서 만지고 보고 쓰고 있는 백색 냉장고나 분리형 하이파이 오디오도 따지고 보면 원조의 원조는 모두 브라운이다. 브라운은 21세기 디자인의 아이콘이다.

브라운 하면 제일 먼저 떠오르는 것이 면도기다. 1961년 브라운은 전기면도기 ‘식스탄트 SM 31(Sixtant SM 31)’을 개발해 이듬해 본격적으로 시장에 출시했다. 당시 브라운 면도기의 인기는 선풍적이었다. 둥글고 부드러운 헤드는 내부에 전기주조법으로 만든 6개의 면도날을 스프링으로 밀어내어 피부에 최대한 밀착하게 설계됐고, 모터의 회전 방식이 아닌 전후로 움직이는 전기진동 방식의 최신 면도기였다. 손 안에 잡히는 면도기의 그립감은 안정적이고, 촘촘한 구멍의 얇은 강철판은 피부에 닿는 촉감을 시원하게 해 주었다. 수염이 매끄러우면서도 부드럽게 깎였다. 식스탄트 SM 31은 면도에 필요한 공간적 제약없이 어디서든 활용할 수 있고 바쁜 일상에서 최소한의 시간에 마칠 수 있는 혁신적인 제품이었다.

식스탄트 면도기는 당시 메이크업의 화두이자 유행의 첨단이 됐다. 남성들은 넥타이에 핸섬한 스타일의 미모를 가꾸는 게 꿈이었고, 그 꿈은 이제 일상이 됐다. 1960년대 나온 전기면도기 디자인의 원형이 오늘날에도 끊임없이 사용된다는 사실은 굿 디자인의 중요성을 다시금 생각하게 한다. 람스의 좋은 디자인을 위한 10가지 원칙 가운데 하나인 “좋은 디자인은 오래 지속된다”는 말이 이것이다. 유행에 물들지 않으면서 구태의연하지 않은 신선한 시대미감을 반영하는 디자인, 그것이 진정한 디자인이다.

나는 브라운 제품이 좋다. 시각적으로 세련되고 마감이 완벽하다. 군더더기가 없다. 꼭 필요한 기능만 있고 불필요한 장식은 철저히 배제한 브라운 디자인의 철학이 마음에 든다. 1956년 한스 구겔로트와 람스가 공동 개발한 ‘SK 4’ 라디오 겸용 레코드플레이어는 브라운을 대표하는 디자인 중 디자인이다. 레코드의 플레이 작동을 투명하게 볼 수 있어 ‘백설 공주의 관’이라는 애칭이 붙은 이 제품은 화이트 래커 칠을 한 철판에 파이버글라스 커버를 씌워 상부를 보호하고 양옆을 나무로 마감했다.

라디오 리시버는 몇 개의 버튼을 두고 레코드플레이어는 기능을 최소화했다. 스피커와 통풍구를 일련의 직선으로 한 일자틈새를 내어 미니멀하게 마감했다. 같은 해 출시한 휴대용 라디오 ‘엑스퍼터 2(Exporter 2)’와 1958년 디자인한 TV ‘HF 1’에서 보는 것과 같이 일자틈새는 브라운의 대부분 제품에 적용됐다.

람스의 철학이다. 소리를 재생하고 전달하는 목적에 걸맞게 디자인하고, 시각적 아름다움과 경제적 가치를 창출한다면 그것으로 만족한다. 일시적인 바겐세일용 쇼 상품이 아닌 장기적이고 정직한 비전을 가진 제품을 디자인하는 것이야말로 진정한 디자이너의 사명이다.

브라운사는 엔지니어이자 창업자인 막스 브라운(Max Braun)이 1921년 독일 프랑크푸르트 암 마인에서 작은 공작소를 열면서 시작했다. 브라운은 1923년부터 라디오 부품을 생산했고, 회사를 창립한 지 8년 만인 1928년에 완성된 라디오를 출시하면서 독일 제일의 라디오 제조사가 됐다. 제2차 세계대전을 거치면서 독일 기계산업은 비약적으로 발전하게 된다. 1960년대는 아날로그 기계 시대의 정점이다. 최고의 성능과 최선의 디자인이 그것을 뒷받침한다. 브라운은 이 두 가지의 가치를 존중했다. 마침내 라디오 조립으로 시작한 작은 회사인 브라운은 세계를 향해 나아가는 굴지의 기업으로 변모했다. 브라운의 명성이 오늘에 전해지기까지 람스라는 걸출한 디자이너가 없었다면 불가능했을 것이다. 람스와 브라운은 하나다.

나는 브라운의 로고(logo)가 좋다. 처음 보아도 낯설지 않다. 알파벳 대문자 A가 도드라진 타이포그래피는 도시적이다. 바우하우스의 그래픽디자인 영향이 진하게 묻어난다. 담백하지만 단단한, 그러면서도 세련되고 차별화된 이미지는 언제보아도 멋있다. 1935년 완성된 브라운 로고는 브라운의 브랜드 가치를 현저히 올려놓았다. 제품은 철저히 브랜드를 따른다. 제품이 생산된 지역이 아니라 어느 브랜드에서 출시됐는가에 따라 소비자는 제품을 선택한다. 본사는 미국이지만 생산은 중국에서 하는 아이폰을 두고 우리는 중국산이라고 우습게 보지 않는다. 그냥 애플 제품이다. 그만큼 브랜드가 중요하다. 브라운의 로고 하나로 모든 브라운 제품은 통일된다.

바우하우스의 디자인 철학은 브라운의 람스에게로 이어졌다. 바우하우스가 기능과 형태의 관계에서 얻어낸 단순함과 우아함이라는 미적 가치를 람스가 다시 해석하고 디자인한 것이다. 람스는 라디오, 레코드플레이어, 믹서기, 면도기 등 500종에 이르는 가전과 가구를 디자인했다. 그의 모든 작업은 단순하고 우아한 아름다움을 드러낸다. 모든 디자인 작업을 거치면 ‘더 적은 게 더 많다(less and more)’는 람스의 디자인 철학에 귀결한다.

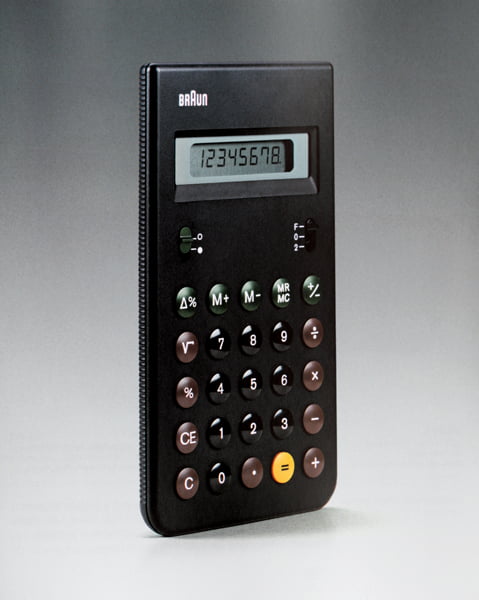

좋은 디자인은 할 수 있는 한 최소한으로 한다. 더 적은 것이 더 낫다. 좋은 디자인은 본질적인 것에 집중한다. 제품은 불필요한 수식을 하지 않는다. 휴대용 계산기 ‘ET 33’를 보라 얼마나 단순한가. 단순하지만 계산기의 기능은 완벽하다. 좋은 디자인이야말로 최고의 부가가치다. 단순한 기능에 최고의 가치를 가지고 있다면 이는 분명 대단한 디자인이다.

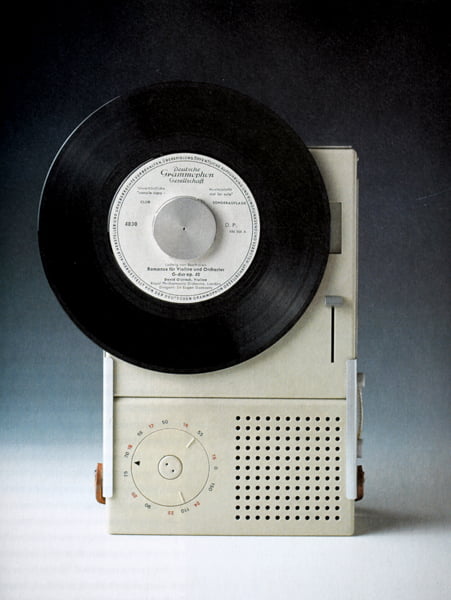

브라운의 디자인 철학 중 최고는 ‘혁신적인(innovative)’이다. 혁신은 혁명과 같다. 혁신적인 디자인은 언제나 새로운 기술과 나란히 발전하기 때문에 그 자체에 끝이란 없다. 눈에 번쩍 띄는, 남들이 미처 생각지 못한 것을 생각해 내어 실천에 옮기는 일이야말로 ‘혁신적인’ 일이다. 브라운은 1958년 라디오와 오디오의 통합에서 나아가 휴대용 레코드플레이어 ‘TP 2’를 개발했다. 쉽게 사용하고 휴대하기 간편한 ‘TP 2’는 당시로서는 오디오의 혁명이었다.

레코드플레이어가 가정마다 보급돼 보편화하던 시절, 소형 도넛 레코드를 휴대용 기기에 올려놓고 야외에서 음악을 듣는다고 생각해 보라. 1979년 일본 소니의 ‘워크맨’이 등장하면서 ‘TP 2’는 역사 속으로 사라졌지만, ‘TP 2’는 분명 혁신적인 제품 디자인이었다. 1963년에 디자인한 전동칫솔 ‘마야덴트(Mayadent)’도 당시의 혁신으로 오늘날 브라운을 먹여 살리는 원동력이 됐다.

“솔직히 말해서 난 언제나 디테일을 사랑했다. 크게 히트하는 것보다 그것이 더 중요하다고 생각해 왔다. 디테일 없이 아무것도 성립되지 못한다. 정말로 디테일이 전부라고 할 수 있다. 디테일이 품질을 결정짓는 기준이다.”

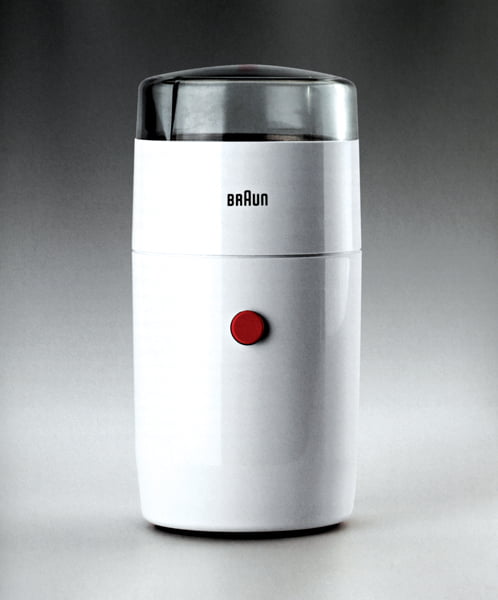

나는 오늘도 브라운 전동칫솔로 이를 닦고 브라운 면도기로 면도를 하고 브라운 커피분쇄기로 커피를 만든다. 매일 브라운 디자인 속에서 산다. 브라운 세상이다.

![[최선호의 디자인 오디세이] BRAUN 미니멀리즘 디자인 철학의 정수](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25101062.1.jpg)

서울대 미술대학 회화과 동 대학원, 뉴욕대 대학원 졸업.

국립현대미술관, 삼성미술관 리움, 시카고 스마트뮤지움,

버밍햄 뮤지움 등 작품 소장. 현재 전업 화가. 저서 ‘한국의 미 산책’(해냄)

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지