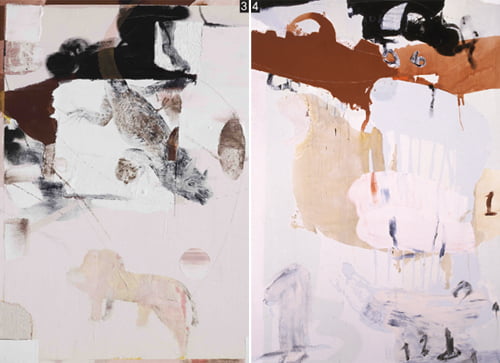

서양화가 이열 & 고석원

오리진 회화협회 회장을 지낸 홍익대 미대 이열 교수는 30여 차례의 개인전과 20여 차례의 단체전을 가진 중견 작가다. 묵직한 농묵과 가벼운 담묵이 적절히 어우러진 그의 작품은 미술 애호가들의 컬렉션 대상이 돼왔다.40대의 주목받는 작가 고석원은 11년째 그의 아랫집에 살며, 깊은 유대를 맺어왔다. 사제로, 동료 작가로 오랜 기간을 함께한 두 사람의 이야기를 들었다.

잔디가 깔린 마당에 내려서자 그와 고석원 작가가 마중을 나왔다. 작업실은 마당 왼편에 자리하고 있었고, 살림집은 마당 안쪽에 자리하고 있었다. 널찍한 작업실을 잠시 둘러본 후, 이 교수의 2층 살림집으로 들어섰다.

살림집은 2층으로 지어졌는데, 1층에는 고 작가 식구들이 살고 있었다. 2층 거실에 들어서자 고 작가는 자기 집인 양 차를 끓였다. 그게 자연스러운 듯 이 교수도 아무 말이 없다.

스승의 그림에 매료돼 닮으려 애쓰던 젊은 날

이열(이하 이) : 제가 여기 들어온 지 정확히 19년쨉니다. 고 선생이 온 지도 꽤 됐지.

고석원(이하 고) : 올해로 11년째입니다. 선생님이 대학 때 은사이셨습니다. 대학 졸업할 때 고민이 좀 많았습니다. 고향인 청주로 내려가야 하나, 아님 여기 남아서 작품을 계속 해야 하냐를 놓고요. 그때 선생님이 절 잡아주셨죠.

이 : 19년 전에 제가 여기 들어올 때도 고 선생하고 비슷했는데, 막 대학원을 졸업할 때였습니다. 제 고향은 대전이지만 그동안은 서울에서 작업을 했거든요. 그런데 큰 작품을 하기에는 작업실이 상대적으로 비좁았어요. 어차피 서울은 장소도 없고 가격도 비싸, 경기도에서 여러 곳을 알아보다 여기로 들어왔죠.

고 : 여기를 찾을 때까지 고생이 많으셨죠, 선생님.

얘기만 들어서는 다 좋아. 그런데 다음날 현장에 가보면 입지가 별로거나 땅값이 비쌌어요. 그러다 여기까지 오게 됐죠. 지방 출신의 그런 절박한 상황을 아니까, 고 선생을 여기로 데려온 거고요.

고 : 저한테는 선생님이 은인이시죠. 생활뿐 아니라 작업에서도 많은 영향을 끼치셨고요. 1997년인가, 선생님이 전시회를 하신 적이 있어요. 학교에 전시 포스터가 걸려 있었는데, 그걸 보고 굉장한 충격을 받았습니다. 그림에서 아무나 흉내 낼 수 없는 힘이 느껴졌거든요.

이 : 어디서 한 전시회인지는 모르고?

고 : 그건 정확히 기억이 안 나는데, 아무튼 ‘이 정도가 되니까 홍익대 교수를 하시는구나’라는 생각이 절로 들더라고요. 그래서 한때는 선생님 그림을 따라 그린 적도 있으니까요.

이 : 그런 적이 있었구만.

고 : 선생님은 모르실 텐데요. 1999년 즈음에 최명영 선생님이 제 그림을 보시고 “넌 왜 이열 선생 그림을 그리고 있냐”고 말씀하신 적이 있습니다. 그러면서 “넌 니 그림을 그려야지” 하시더라고요. 그때 정신이 번쩍 들었습니다.

조교 자리와 살 곳을 마련해준 살가운 스승

이 : 그런 일이 있었는지, 전혀 몰랐네. 고 선생이 저를 잘 따라서 여기 들어온 것은 아닙니다. 고 선생은 학교 다닐 때도 미술대전에서 대상을 받을 정도로 역량 있는 작가였어요. 열악한 환경에서도 얼마나 작업에 치열했는데요. 성실함에서 고 선생을 따라갈 사람이 없었습니다.

고 : 그래도 청주로 내려갔더라면 아마 지금의 전 없을지도 모르죠.

이 : 운이 좋았어요. 그때까지 포천 집에 들어 살던 친구가 그즈음에 나가게 됐고, 근처 대학에서 조교를 구해달라는 주문도 있었거든요. 거기서 학생들 가르치며 작업을 하면 되겠다 싶었어요. 다행히 고 선생도 이곳을 좋아했고요.

고 : 여기까지 선생님이 이끌어주신 셈이나 다름없죠. 결혼도 여기 들어와서 했고, 아이도 낳았으니까요.

이 : 고 선생 결혼할 때도 재밌었어요. 개인전을 열면서 결혼식도 같이 했죠.

![[Friends] 아랫집, 윗집 사는 사제이자 동료 화가](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25107974.1.jpg)

이 : 여기서 작업도 많이 바뀌었죠. 좀 전에 얘기한대로 처음에는 날 닮으려고 했는지 모르겠지만, 지금은 완전히 다른 작품을 하니까.

고 : 여기서 선생님과 지내면서 작업보다는 작가로서 배우는 게 많습니다. 수업이 없는 날이면 늘 이곳에서 새벽까지 작업을 하시거든요.

이 : 성실한 걸로 따지면 고 선생만한 사람이 있나. 지금은 사제지간을 떠나 사회에서는 동료 작가니까. 작가로서 고 선생은 누구보다 부지런하고, 작업에 치열하니까. 우리 같은 예술 분야도 경쟁이 치열해서 부지런을 떨어야 하거든요.

세 번의 변화와 남아공에서의 특별한 작업

![[Friends] 아랫집, 윗집 사는 사제이자 동료 화가](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25107975.1.jpg)

이 : 살면서 생각이 변하듯이, 추구하는 작업도 변하게 마련이니까. 저도 2~3단계 변화가 왔다고 볼 수 있습니다. 초기에는 번짐과 같은 우연적 효과를 통해 서정적인 추상을 했고, 그러다 색을 중심으로 한 표현적 추상을 했죠. 지금은 색을 가능한 절제하는데, 그러다 보니 함축적이고 절제된 그림이 나오더군요.

고 : 한동안 아프리카에서 작업하신 적도 있잖습니까. 그때는 어땠습니까.

이 : 제가 딸이 둘인데, 8년 전에 남아프리카공화국 요하네스버그로 유학을 보냈어요. 거기 출신의 영국인을 아는데, 그게 인연이 돼서 보내게 됐죠. 여름방학은 대부분 남아공에서 딸들과 보내면서 작업을 했어요. 연구년이던 2006년에는 스튜디오 레지던스 프로그램에 참석하기도 했습니다. 그때 그린 그림으로 개인전을 열기도 했고요.

고 : 남아공이란 대단히 생소한데요. 아프리카에 있는 나라라서 그런 것 같습니다.

이 : 남아공의 현대미술은 한국보다 유럽 미술을 받아들이는 속도가 빠릅니다. 남아공이 한때 네덜란드와 영국의 지배하에 있었잖아요. 그 때문에 유럽 문화와 무척 가까워요. 남아공 현대작가들을 만나서 저도 많이 배웠습니다.

![[Friends] 아랫집, 윗집 사는 사제이자 동료 화가](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25107976.1.jpg)

고 : 제가 여러 선생님께 가르침을 받고 영향을 받은 것처럼 선생님께도 영향을 주신 분이 계실 텐데요.

이 : 박서보 선생님이나 최명영 선생님 같은 분께 영향을 받았다고 할 수 있죠. 제가 1997년부터 홍익대에 근무하게 됐는데, 박서보 선생님 후임으로 들어가게 된 거죠. 뭐 그 때문만은 아닌데, 박서보 선생님께 정신적으로 많은 영향을 받았다고 봅니다.

고 : 정년퇴임하신 최명영 선생님과도 가깝게 지내신 걸로 아는데요.

이 : 그랬죠. 하지만 감히 그분들과 비교될 수는 없죠. 표현만 따지면 이두식 선생과 비슷한데, 아직도 작업에 대해선 고민이 많습니다.

고 : 그런 선생님들과 다 가깝게 지내시잖아요. 제자들하고도 잘 어울리시고요. 저희가 고민을 얘기하면 자기 일처럼 이야기를 해주세요.

이 : 제가 성격이 그다지 모나지 않아서 선후배와 두루두루 잘 지내는 것 같아요.

고 : 매년 겨울 여기서 그분들과 모여 파티를 하시잖아요. 제가 여기 오면서 시작했으니까, 그것도 10년 가까이 됐습니다.

이 : 파티라고 할 정도로 거창한 건 아닙니다. 그저 한 해를 보내면서 주변에 고마움을 표현한 길이 없어서, 함께 모여서 고기나 구워 먹자는 거죠. 저야 자리 제공하고, 돼지 한 마리 잡는 정도죠. 우리 고 선생이 준비하느라 고생이 많죠.

고 : 올해도 하셔야죠.

이 : 그래야지. 올해도 벌써 얼마 안 남았네.

겨울 파티 이야기를 끝으로 두 사람은 작업실로 향했다. 앞서거니 뒤서거니 부슬비를 맞으며 마당을 가로지르는 두 사람의 모습이 익숙한 풍경처럼 다가오는 저녁이었다.

글 신규섭·사진 이승재 기자 wawoo@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지